目次

膀胱炎は猫がかかりやすい病気のひとつであり、発症後すぐには気づきにくい病気でもあります。

原因が分からないものもあり、治療が遅れると命にかかわることもあります。

また、一度治っても再発をしやすい病気のため、普段から気にかけておきたい病気です。

日常的に意識して膀胱炎の予防に努めましょう。

膀胱炎はどんな病気?

膀胱は腎臓で作られた尿を一時的に貯め、尿が一定量貯まったら体外へ排出する役割をもちます。正常時の膀胱は、尿の量によって伸縮して膀胱自体の大きさを変えることができます。

その膀胱に対し、さまざまな原因で炎症が起こることを膀胱炎といいます。

膀胱に炎症が起こることで尿を貯める過程において刺激が発生し、膀胱が十分な大きさに伸びることができずに頻尿などの症状が出ます。

膀胱炎は、猫に比較的多く発症する病気のひとつなので、症状や兆候を理解し早めに気づいてあげられるようにしましょう。

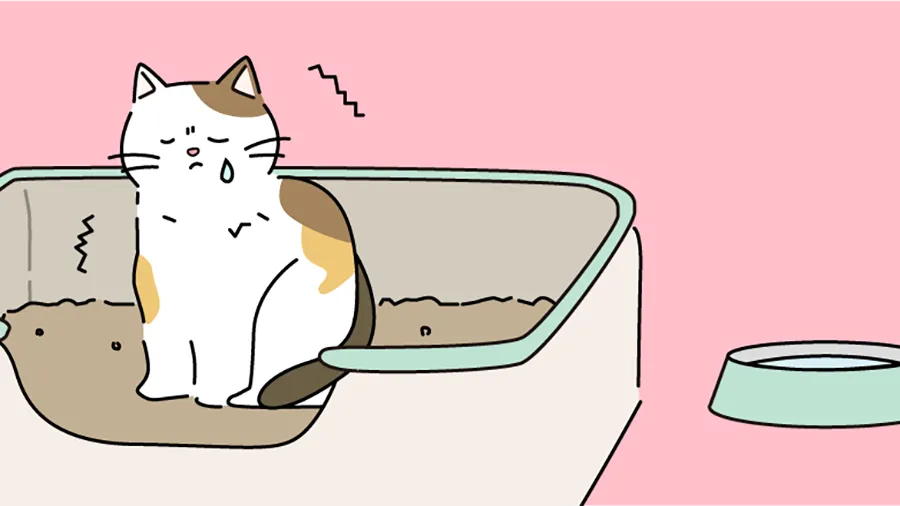

膀胱炎の主な症状

下記のような症状がみられたら膀胱炎の可能性が高いです。

- 頻尿になった

- 何度もトイレに行くのに少量しか排尿しない

- 血尿(尿の色が赤い)

- 尿の色が濃い

- 尿のにおいがきつくなる

- 排尿時に痛みがあり、鳴いたり苦痛な表情をする

元気そうに見えてもこのような行動に注意

何度もトイレに行くのに排尿がない、排尿姿勢をしているのに尿が出ないなどの場合には特に注意が必要です。このような場合は、尿の中に存在する結晶や細胞などが尿道に引っかかり、尿道閉塞を引き起こしている可能性があります。メスよりもオスのほうが尿道が細いため、オスによくみられる症状です。

尿道閉塞を起こしている場合、腎臓の機能に大きな影響を及ぼす「急性腎不全」になることがあり、最悪の場合死に至ります。

膀胱炎は命にかかわることも

膀胱炎による排尿障害や尿道閉塞をそのままにしておくと、腎不全や尿毒症など重大な病気を引き起こす可能性があります。

腎臓は血液中に含まれる老廃物をろ過し、尿中に排出する役割をもちます。この機能が働かないと、血液中に老廃物がたまり身体にさまざまな影響が出ます。

例えば腎不全は腎臓の機能に障害が起こる病気ですが、障害を受けた腎臓の組織は治療をしても元の状態に戻ることがなく、腎不全が進行すると命にかかわることがあります。

また、腎不全が進行して排尿できない状態が続くと体内に毒素がたまる尿毒症になる可能性もあります。ぐったりとして食欲が無くなり、嘔吐をすることもあり、尿毒症も命にかかわることがある病気です。

膀胱炎の原因は?

膀胱炎の主な原因は、「細菌性」によるもの、「結石」によるもの、原因が明らかでない「特発性」によるものの3つです。

それぞれについて詳しくみていきましょう。

細菌性膀胱炎

細菌が外陰部から尿道を伝い膀胱に侵入し、膀胱に感染することによって起こります。

皮膚に存在する黄色ブドウ球菌や弁を介して大腸菌などが感染します。オスよりもメスのほう尿道が短いため、細菌感染が起こりやすいといわれています。

単純性の細菌性膀胱炎が起こる頻度はそこまで多くなく、下記2つの膀胱炎が原因で二次的に細菌感染が起こることが多いです。

尿路結石による膀胱炎

食生活や生活習慣の乱れにより尿の性状(pH)や尿に溶け込んだ成分に変化が生じ、尿結石が発生します。

その尿結石が膀胱の粘膜を傷つけ、炎症が生じることで膀胱炎になります。

特発性膀胱炎

原因がはっきりとわからない膀胱炎を、特発性膀胱炎といいます。

原因がはっきりしていないものの、ストレスや膀胱粘膜の生理学的異常など、いくつかの要因が関係していると考えられており、猫の膀胱炎の約半分がこれにあたります。

なお、細菌性膀胱炎や尿路結石の治療を行っても膀胱炎の症状が続く時には、特発性膀胱炎が原因だったということもあるようです。

膀胱炎の治療方法は?

膀胱炎の治療をする際には、原因を特定したうえで適切な治療を行うことが重要になります。

原因の特定にはまず、尿検査を行い、必要に応じて超音波エコー検査やレントゲン検査などの画像検査、血液検査などを行います。

細菌性膀胱炎

尿検査を行い、細菌が検出された場合はその細菌に効果がある抗菌剤を投与します。尿中に結晶が検出された場合には、結晶に対して療法食を使用することもあります。

尿路結石による膀胱炎

薬で溶かし、療法食で治療をすることがあります。猫では大きい結石はあまりありませんが、結石が大きい場合には手術で取り除くこともあります。

また、結晶状の結石が膀胱にたまっている場合は洗い流すために尿の量を増やすための輸液を投与することもあります。

オスは治療をしてもすぐに結石が詰まり閉塞してしまうこともあり、尿道に損傷や狭窄がある場合には新しい尿道口を形成する手術が必要になることもあります。

突発性膀胱炎

検査を行い、他の膀胱炎との鑑別を行います。細菌性膀胱炎の治療とは違い、痛みがある時には痛み止めの投与など、対症療法での治療が主になります。

原因が明らかになっていないため病気のため、再発することもあり比較的長期間の治療が必要になることがあります。

市販の膀胱炎の薬は使用して良い?

上述したように、膀胱炎の治療は、検査などを行い原因の特定をしたうえで、必要な薬を処方してもらったり場合によっては手術をします。

気になる症状がある場合には、飼い主の判断で市販の膀胱炎薬を使用するのではなく、まずは動物病院に受診をするようにしましょう。

猫の膀胱炎の予防方法は?

一度膀胱炎を発症すると再発の可能性があります。特に、特発性膀胱炎の場合は約半数が一年以内に再発するといわれているため、日ごろから再発予防を心がけることが大切になります。膀胱炎の予防にはどのようなことが効果的なのでしょうか。

ストレスを減らす

特発性膀胱炎の場合、ストレスが原因のひとつと考えられているため、日常生活を送るうえでのストレスを少しでも減らすように心がけましょう。

猫はきれい好きで繊細な動物といわれています。トイレの環境にこだわりを持っていることもあるため、トイレを清潔に保つ、トイレの数はネコの頭数+1以上設置する、トイレのスペースを広くするなど、快適に排泄ができるようにしましょう。

普段の生活スペースの中で隠れることができる場所を作ったり、ごはんやトイレの設置場所を静かな場所にすることもストレスの軽減につながります。それぞれの猫の特徴に沿って快適な空間を作ってあげましょう。

飲水量を増やす

水分の摂取量を増やすことも膀胱炎の予防に効果的です。水皿の設置数を増やす、ウェットフードを活用する、流水タイプの給水機を利用するなどで水分の摂取量を増やすことを心がけましょう。水を飲むときにひげがあたる水皿だとストレスに感じ、水分を摂取することを控えてしまうこともあるため、大きめの陶器が良いでしょう。

冬場は室内の温度が下がっていて水分の摂取量が減るため、室温を暖かく保つことも水分を摂取するうえでは大切です。

食事の見直し

猫の尿路結石の原因の多くは、尿がアルカリ性に傾くことでできやすい「ストルバイト」と「シュウ酸カルシウム」の2つです。尿の中にマグネシウム、リン、カルシウムなどのミネラル成分が増えたり、尿のpHバランスが崩れたりすることで結石ができやすくなります。

動物病院で尿検査を行い尿の状態を把握し、今のフードがミネラルバランスや尿のpHバランスをコントロールできるかどうかなど、見直しをしてみても良いかもしれません。

まとめ

猫の膀胱炎の原因や予防法についてご紹介してきましたが、膀胱炎は一度かかると再発を繰り返しやすい病気です。

一見元気そうに見えても実は膀胱炎の兆候が隠れているかもしれません。

日ごろから排尿に関して気にかけておき、変化があったらすぐに気付いてあげられるようにしましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問