目次

猫が鳴く理由は?

家庭で飼育されている猫は、飼い主とのコミュニケーションのために様々な鳴き方をします。

鳴くことで自分の要求を伝えて、それを満たしてもらおうとするのです。

「かまってほしい」など甘えたいときや、「お腹がすいた」など不満があってその対応を要求するときなどに鳴くことが多いようです。

また、体調が良くないときや不安があるときにも、飼い主へそれを伝えるために鳴くことがあります。

これに比べて、野生の猫は通常、瞬間的な激しい痛みを感じるとき以外では鳴き声を発することはありません。

野生の猫が鳴いていたら、発情期や猫同士の争いがほとんどです。

野生の猫は、基本的には鳴き声ではなく、しぐさや表情などのボディランゲージ、においなどによってコミュニケーションを取っていると言われています。

このように、飼育されている猫は、人と暮らすうちに人とコミュニケーションを図るために「鳴く」ようになってきました。

鳴き声と鳴いているときの様子を注意深く観察しながら、愛猫の要望や気持ちをくみ取ってあげましょう。

いつもの鳴き声

普段からよく聞かれる代表的な鳴き声を紹介します。

ニャッ

短い声で「ニャッ」と鳴くのは、挨拶だったり、返事だったり、コミュニケーションの一つとして発せられるものと言えます。

こうしたときの「ニャッ」は、穏やかで落ち着いたトーンになります。

愛猫との大切なコミュニケーションとして、優しく対応してあげてください。

ニャー、ニャオ、ニャーオ、ニャーン

少し訴えかけるように「ニャー」、「ニャオ」、「ニャーオ」、「ニャーン」などとかわいらしく鳴くのは、リラックスしていたり、甘えているときです。

遊んで欲しい、エサが欲しいときなどもこのような鳴き方になります。

基本的には喜んでいる、嬉しく思っているときの反応ですので、しっかりと構ってあげましょう。

また、何かを要求しているような場合は愛猫の様子や状況を見て、コミュニケーションを取りつつ対処してあげましょう。

ゴロゴロ、グルグル

「ゴロゴロ」、「グルグル」は、鳴いているというよりは、喉を鳴らしているという感じです。

こちらも基本的には「ニャー」や「ニャーオ」などと同様にポジティブな反応で、信頼できる相手に対する安心や満足を表すサインとも言われています。

ただし、必ずしもポジティブな反応だけではなく、不安や体調不良のときにもこうした「ゴロゴロ」を鳴らすことがあるようです。

いつもと違うところがないか、猫のしぐさや様子もしっかりと観察しましょう。

ウニャー、ミャーオ、ミャー

低く、大きな声で繰り返し「ウニャー」、「ミャーオ」、「ミャー」などと鳴くのは、不満や不機嫌のサインです。

普段からこのような鳴き方が見られる場合は、猫の様子をしっかりと確認しつつ、少し距離をおいて、落ち着くまでそっとしておいてあげましょう。

いつもと違う鳴き声

発情期やクラッキングを除くと、いつもと違う鳴き声が聞かれるときは、ストレスや病気などが原因の可能性もあります。

猫が普段と違う鳴き方をしていたり、体調が悪そうな様子が見られたりする場合には、なるべく早めに動物病院に連れていきましょう。

普段から、鳴き声や鳴き方をはじめとして、しぐさや行動も注意して観察し、いつもと違う様子があれば、わかるようにしておきましょう。

発情期

メス猫は早くて生後4ヶ月、通常だと生後6ヶ月~10ヶ月程度で発情期を迎えます。

猫の発情期は、春から秋にかけて1年のうちに3~4回とされ、発情期間は約14日とされています。

この期間、メス猫は「ウァーオ、ウァーオ」といった特徴的な大きな鳴き声で、繰り返し鳴きます。

這いつくばるような姿勢や、腰を持ち上げて振るといった普段とは異なるしぐさも見られますので、このような行動がある場合は、発情期の可能性があります。

オス猫は、メス猫の鳴き声に反応して、同様に「ウァーオ、ウァーオ」と大きな声で鳴きます。

発情期は特に何か対策があるわけではありませんが、日中におもちゃ遊びで体力を使わせて発散させたり、避妊・去勢手術を検討してみてください。

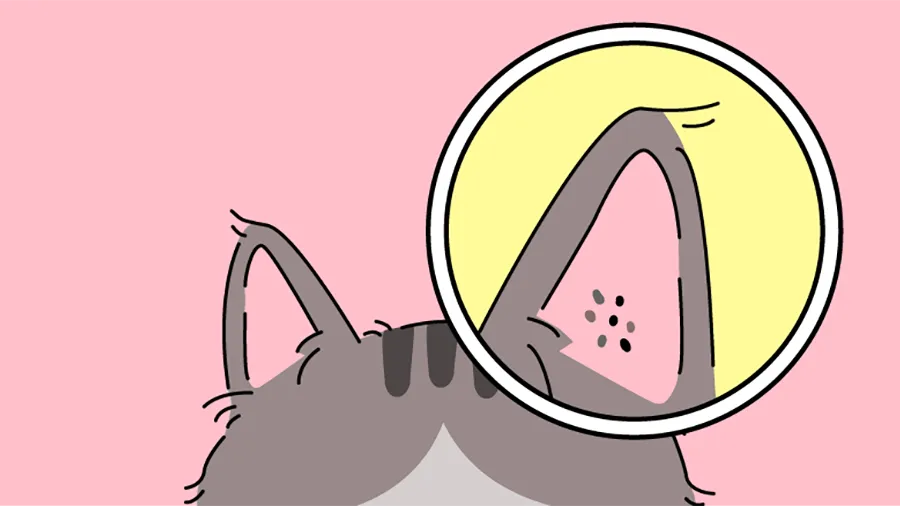

クラッキング「カッカッカッ」

猫の狩猟本能からくる行動で、家庭で飼育されている猫であれば、例えば窓際で外に虫や小鳥を発見した時に発せられる特徴的な鳴き声です。

獲物を捕まえたいのに、捕まえられない…というストレスやイライラからこのような鳴き方をすると言われていますが、基本的には本能的な鳴き声なので、心配はご無用です。

興奮、ストレス

「シャー」、「ウーッ」、「フーッ」など、強い調子で唸るように鳴くことがありますが、この場合は機嫌が悪く、強い興奮、ストレス状態にあると言えます。

こういった状態では、心配して構うことで、かえって猫に強いストレスを掛けることになります。

このような声を出しているときは、何に対して鳴いているのか様子を見ながら、猫が落ち着くまでそっとしておきましょう。

分離不安、認知症

犬にはよく見られますが、猫においても、飼い主と離れることで強い不安を感じ、様々な行動や反応を示します。

こうした分離不安を抱える猫の行動として、「大きな声で鳴き続ける」があります。

生活の変化があった際に、飼い主と離れた場面で「大きな声で鳴き続ける」、その他、物を落としたり壊したりする、トイレ以外で粗相をする、過度なグルーミング、食欲不振などの症状が見られる場合は、分離不安が疑われます。

また、高齢の猫が認知症になった場合は、同様に「大きな声で鳴き続ける」などの行動が見られます。

無駄鳴き、夜鳴き、トイレの失敗、同じ場所をグルグルと回る、徘徊などが見られたら、認知症が疑われます。

このように、普段とは異なる「大きな声で鳴き続ける」などの症状が見られた場合は、その他の様子もしっかりと観察して、かかりつけの獣医師に相談するなど、早めの対処を心がけましょう。

病気などによる痛み

食事中に、炎症を起こしている部位に食べ物が当たることで、痛みから「ギャー」などの大声をあげることがあります。この場合は、歯周病や口内炎などが疑われます。

排泄中に唸るような、悲鳴のような鳴き声を上げるときは、泌尿器系の病気の疑いがあります。

尿道閉塞になった場合は、排尿できず膀胱が最大限に貼った状態になるため、強い痛みを伴います。この痛みから異常な鳴き声をあげることとなります。

その他、いつもの様子とは異なる鳴き方で鳴き続ける場合は、身体のどこかに痛みがある可能性もあります。

いつもとは違っておかしいと感じることがあれば、すぐに専門家や獣医師に相談しましょう。

まとめ

猫は、様々なしぐさや行動とともに、鳴き声で飼い主とコミュニケーションを図ります。

普段から、鳴き声を聞き分け、しぐさや表情、反応も丁寧に観察しながら、愛猫とコミュニケーションを図っていきましょう。

そして、「いつもと違うところ」がないか、チェックしていきましょう。

いつもと違うところがある、心配なところがある場合は、すぐに専門家や獣医師に相談しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問