猫の毛包虫症とは

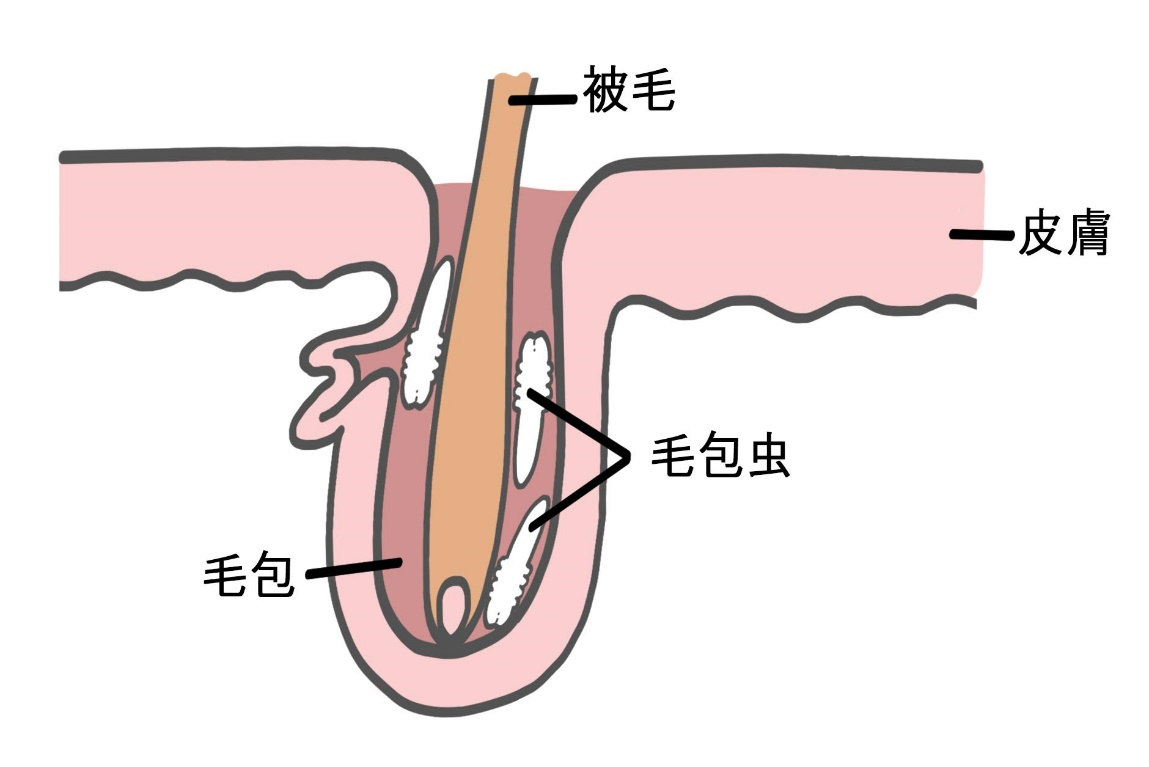

毛包虫(もうほうちゅう)とは、動物の毛穴に寄生する寄生虫で、異常に増殖すると毛包虫症を引き起こします。 毛包虫は毛穴(毛包)に寄生し、毛穴の皮脂を栄養として繁殖します。

毛包虫はニキビダニ、アカラス、デモデックスなどとも呼ばれています。

毛包虫は小さいので、肉眼では確認できず、顕微鏡でしか見ることはできません。

猫に寄生する毛包虫の種類によっては、猫同士で感染することも報告されています。

<毛包虫の寄生模式図>

猫の毛包虫症の症状

毛包虫症の主な症状は、脱毛や赤みです。

かゆみはあまりみられませんが、細菌感染が起こるとかゆみが出てきます。

また、猫に寄生する毛包虫の種類によっては細菌感染が起こっていなくてもかゆみが出ることもあります。

毛包虫症の症状

- 脱毛

- 皮膚の赤み

- フケがでる

- かさぶたができる

など

細菌に感染すると、毛穴に膿がたまる膿疱(のうほう)ができたり、かゆみが出てきて頻繁にかいたります。 毛包虫症になると細菌感染はよく起こります。

毛包虫症のほとんどで寄生部位が限定されますが(局所性)、全身に広範囲に感染すること(全身性)がまれにあります。

猫の毛包虫症の原因

猫の毛包虫症の原因となる毛包虫は、正常の皮膚にも少数存在しています。 毛包虫が増殖するのは免疫が低下しているときと考えられます。

免疫が低下するときは下のような状況が挙げられます。

- 子猫、老齢猫、分娩、発情

- 慢性疾患、全身性疾患

- 皮膚バリアの低下(アレルギー性皮膚炎など)

- 猫免疫不全ウイルス(猫エイズウイルス:FIV)感染

- 猫白血病ウイルス(FeLV)感染

など

毛包虫のときの皮膚検査にもさまざまありますが、下のように

掻爬(そうは)検査

皮膚を器具で引っかき、採れた材料を顕微鏡で調べる。毛包虫を探すときは血が出るまで深く削る必要がある。

抜毛(ばつもう)検査

皮膚症状の出ている部位の毛を抜いて、毛包虫がいないかをみる。糸状菌(カビの一種)などもみることができる。

押捺(おうなつ)検査

スライドグラス(薄いガラス板)を皮膚症状のある部位に押し付けて、細菌や真菌の感染などを確認する。

などの検査で、毛包虫や他の寄生虫や感染も調べます。

毛包虫の感染を繰り返した全身性や重度の毛包虫などで免疫の低下が疑われたりするようであれば、FIV/ FeLV検査※(血液検査)や一般的な血液検査など他の疾患の可能性も探ることがあります。

※猫免疫不全ウイルス(猫エイズウイルス:FIV)と猫白血病ウイルス(FeLV)に対する感染を調べる

猫の毛包虫症の予防方法

毛包虫の明確な予防方法はありません。

免疫が低下したときに毛包虫が増殖しやすくなるので、過度なストレスは避け、異常があれば受診し、毛包虫症だけでなく他の疾患も早期発見・早期治療を心がけましょう。

猫が毛包虫症になってしまったら

毛包虫の治療は、薬浴や外用薬の塗布、イベルメクチンなどの駆虫薬を使用します。

薬浴にはアミトラズという殺虫効果のある薬を使用することがありますが、元気消失や運動失調などの副作用が出ることがあるので、慎重に使用されます。

長期間毛包虫の感染が続いたり、治療になかなか反応しなかったりする場合は、隠れている大きな病気がないかを改めて検査することがあります。

脱毛や皮膚の赤みなどの皮膚症状がみられたら、早めに動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問