犬の歯根膿瘍とは

犬の歯は、根元に向かって細く伸びています。

その根元の部分を歯根(しこん)といい、歯根の部分に膿がたまることを歯根膿瘍(しこんのうよう)といいます。

歯根膿瘍は歯周病が進行して起こります。

歯根の先端は根尖(こんせん)というので、歯根膿瘍は根尖膿瘍、根尖周囲膿瘍とも呼ばれます。

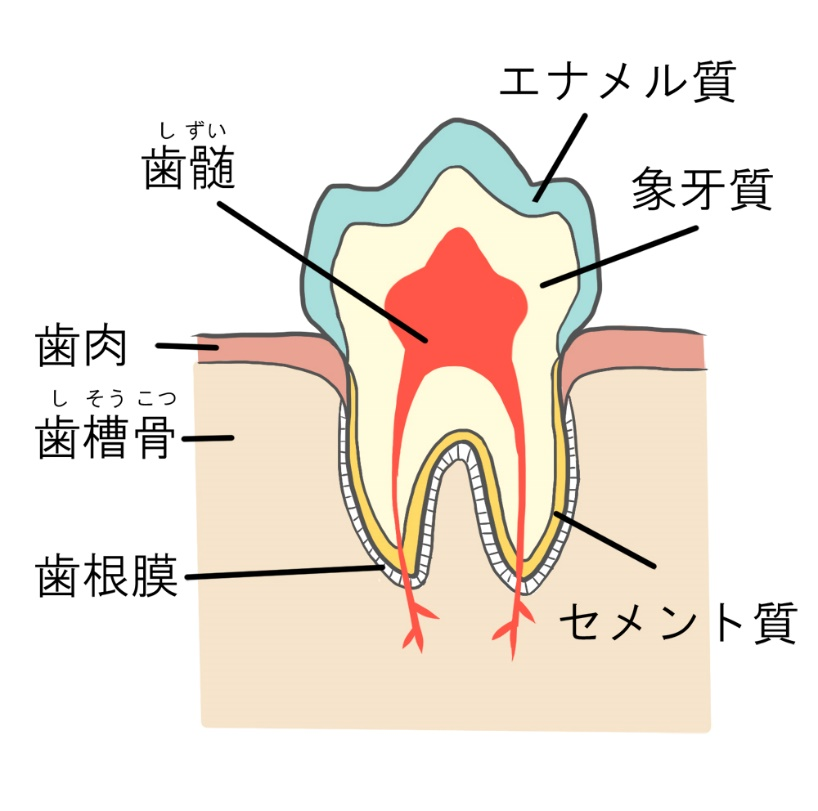

<歯の模式図>

歯根膿瘍は、歯根に膿がたまるだけでなく、骨が吸収され、鼻腔と歯根の間の骨に穴が開いてつながることもよくみられます。

この状態を、口腔鼻腔ろうといいます。

口腔鼻腔ろうは、上顎の歯の根尖が鼻腔と隣り合い、その間の骨が薄くなっている部位の歯で起こりやすいです。

特に上顎の犬歯は根元が深いので口腔鼻腔ろうがよくみられます。

さらに、上顎の犬歯より後ろの3本の歯(第1から第3前臼歯)、また犬歯より後ろの4本目の前側の歯根(第1後臼歯)も、鼻腔との境目が薄くなっています。

犬の歯根膿瘍の症状

歯根膿瘍の症状は以下のようなものがあります。

これらは口腔鼻腔ろうまで進行したときの症状を含みます。

歯根膿瘍の症状

- ご飯を食べにくそうにする

- ドライフードをぽろぽろこぼす

- 食欲が落ちる

- くしゃみをする

- 眼の下がぼこっと膨れる

- めやに

- 鼻汁

- 鼻出血

- くしゃみ

- 歯茎の出血

- 口臭

など

他には、歯肉が下がる、歯石がかなり着いている、歯が揺れ動くなどの状態もみられます。

犬の歯根膿瘍の原因

歯根膿瘍は歯周病が進行したものです。

歯肉炎や歯石、歯根周囲で細菌が増殖して歯根膿瘍の状態まで進みます。

歯根膿瘍の検査は以下のようなものが挙げられます。

歯根膿瘍の検査

- 視診

- 触診

- 口腔内レントゲン検査

- 歯科検査(歯周ポケットの深さの測定など)

- 細菌培養・感受性試験

など

口腔内レントゲンや歯科検査は麻酔をかけて行うので、そのまま治療も行います。

犬の歯根膿瘍の予防方法

歯根膿瘍は歯周病が重度に進行したものです。

歯周病の予防は歯垢を蓄積させないことです。

家庭で毎日ブラッシングをすること、歯根膿瘍に至っていない歯周病をきちんと治療することが、歯根膿瘍の予防方法となります。

気になること、おかしい様子があれば、動物病院で診察を受けましょう。

犬が歯根膿瘍になってしまったら

歯根膿瘍の根本的な治療は、抜歯です。

それと合わせて、抗生剤の投与も行います。

歯根膿瘍は抗生剤の投与だけで一時的に収まることも多いですが、繰り返し再発します。

歯根膿瘍の治療

- 抜歯

- 抗生剤の投与

- 歯石、歯垢の除去(スケーリング、ポリッシング)

など

まだ他の歯が残っていて、スケーリング、ポリッシングなど歯周病の治療を行った場合は、毎日のブラッシングなどのホームケアを行います。

スケーリング、ポリッシング後は毎日のブラッシングを行わないと、短期間で元のように歯石が付くので、注意が必要です。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問