猫の水頭症とは

脳や脊髄は、頭蓋内や脊柱内で液体(脳脊髄液:CSF)の中に浮かんでいる状態です。脳脊髄液(CSF)は脳内のある部位で産生され、脳室などの脳内の空間も満たしています。

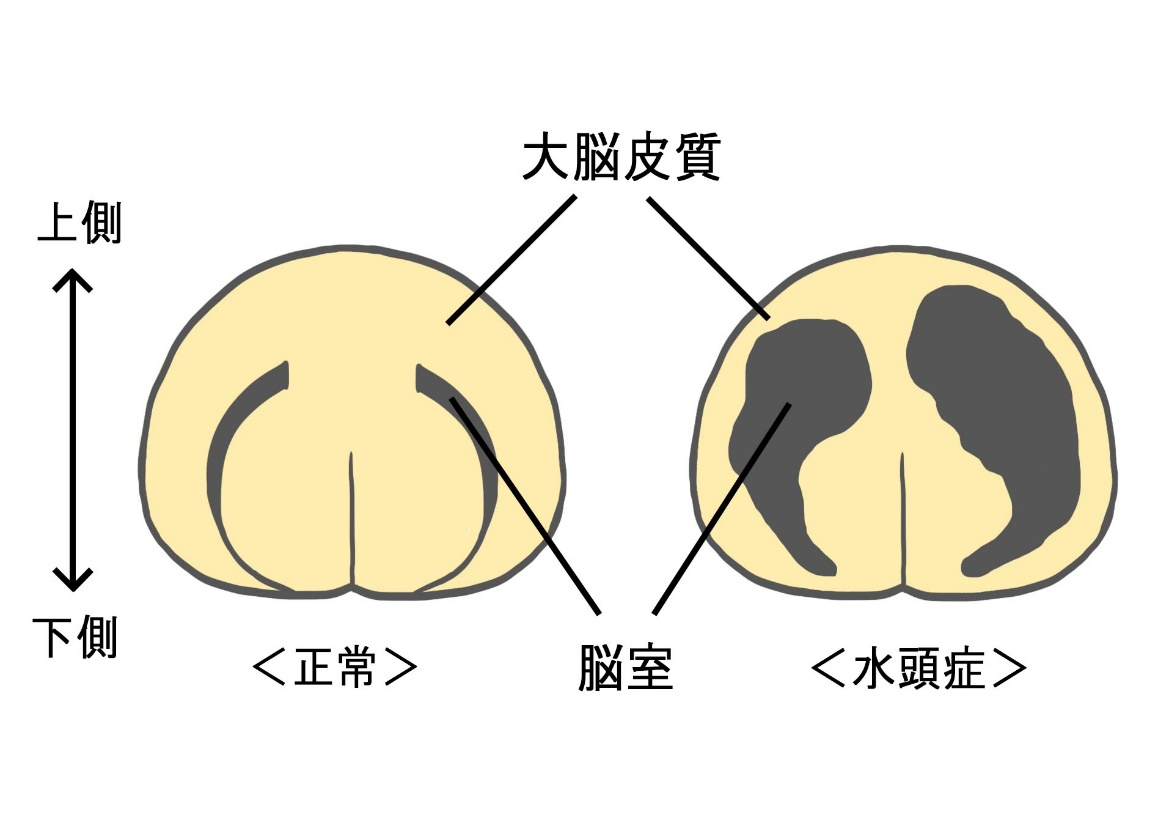

水頭症は、この脳脊髄液(CSF)が過剰に貯留することで脳室が拡張し、脳の正常な機能や構造が保てなくなっている状態です。

なお、猫の水頭症は犬よりも発症はまれです。

正常な脳と水頭症の脳の断面を比べると以下のようになります。

<正常な脳と水頭症の脳の断面の模式図>

猫の水頭症の症状

水頭症の症状には以下のようなものがあります。

水頭症の症状

- ドーム状の頭部

- 元気がない

- ずっと寝ている

- 食欲がない

- ふらつく(うまく歩けない)

- 一方向に回転する

- けいれん

など

猫の水頭症の原因

猫の水頭症の原因は遺伝によるものが多いです。

先天性(生まれつき)のものでなければ、猫伝染性腹膜炎(FIP)、脳腫瘍、外傷などにより脳脊髄液(CSF)の流れに異常が出て、水頭症を引き起こすことがあります。

水頭症の検査は以下のようなものが挙げられます。

水頭症の検査

- 触診/ 視診

- 神経学的検査

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- CT検査/ MRI検査

- 脳脊髄液(CSF)検査

- 尿検査

など

この他に、猫伝染性腹膜炎(FIP)のウイルス抗体価(感染の有無の指標となる)を調べることもあります。

他の病気の可能性を確認するためなどに必要な検査があればその都度行われます。

猫の水頭症の予防方法

猫の水頭症のはっきりとした予防方法はありません。外傷から引き起こされることもあるので、完全室内飼育にして交通事故や不慮の事故を防ぐこと、室内でも不注意により高い所から落ちることのないよう注意することが水頭症の予防につながるかもしれません。

猫が水頭症になってしまったら

水頭症の内科的治療では、

- ステロイド剤

- 利尿剤

などで脳圧の低下や脳の保護を図ります。

また、けいれんが起こっている場合は、抗けいれん剤も使用されます。

これらは水頭症による症状をやわらげる目的で行われます。症状が軽度かつ安定していれば、内科治療が行われます。

水頭症の外科的治療では、脳室と腹腔などを管でつなぎ、過剰な脳脊髄液(CSF)を排出する手術があります。

この手術はどの猫でもできるわけではなく、MRI検査など各種検査結果や状況などを含めて判断されます。

手術を行った際の危険性としては、脳室からの脳脊髄液(CSF)の排出が過剰になり、脳出血や脳の虚脱が挙げられます。

猫の水頭症は遺伝によるものが多く、ほとんどは子猫のときに発症します。行動や様子に異常なところがみられたら、動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問