犬の鞭虫症・鉤虫症とは

鞭虫症(べんちゅうしょう)・鉤虫症(こうちゅうしょう)はそれぞれ、鞭虫(べんちゅう)、鉤虫(こうちゅう)が原因となる寄生虫症です。

鞭虫も鉤虫も最終的に腸に寄生し、腸壁に咬み付いて吸血します。

●鞭虫

犬に寄生する鞭虫は犬鞭虫と呼ばれる種類の鞭虫です。

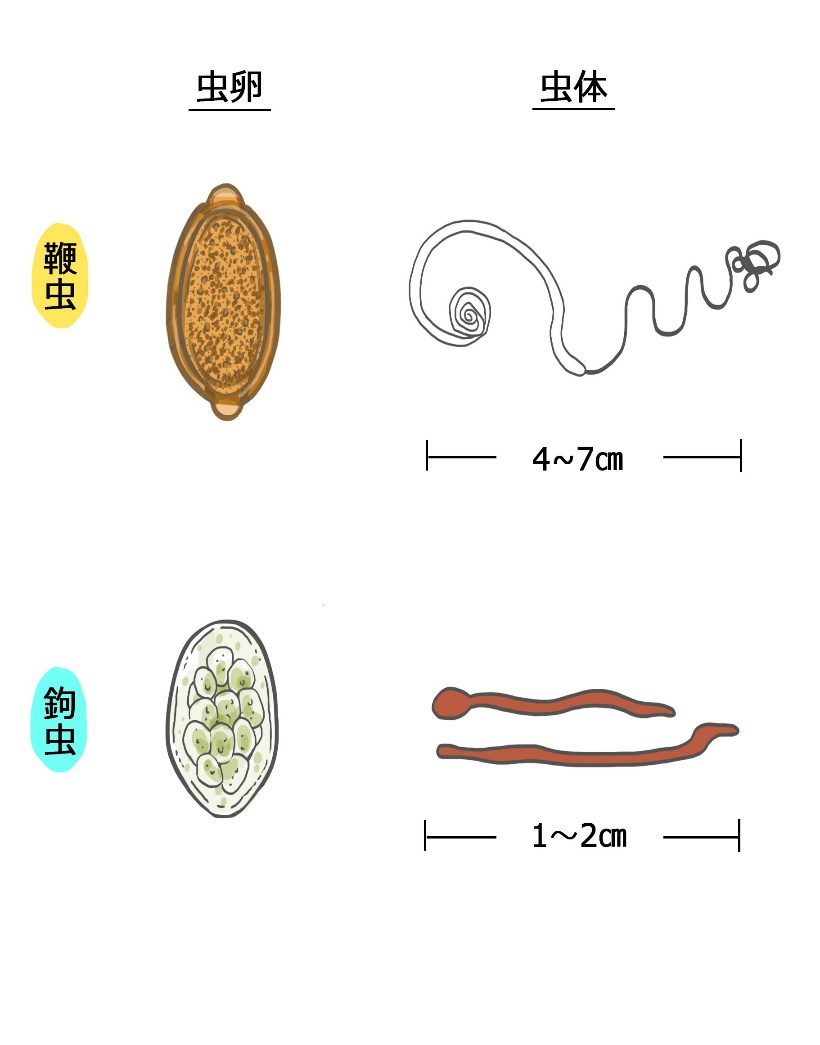

犬鞭虫の虫卵は約20×50μmで顕微鏡でしか見えない大きさです。卵殻は厚く虫卵の両極に栓のような構造が見られ、レモン形をしています。成虫の大きさは4~7cmです。

鞭虫の名前の由来は虫体が鞭のような形をしているところからきており、虫体前方から約3分の2がとても細くなっています。

●鉤虫

鉤虫の虫卵も肉眼で観察することはできず、薄い卵殻に包まれた透明な楕円形の虫卵で、約60×45μmほどの大きさです。虫体は細長くその大きさは1~2cmです。

<鞭虫・鉤虫の虫卵、虫体の模式図>

犬の鞭虫症・鉤虫症の症状

鞭虫や鉤虫は感染した動物の腸壁に咬み付いて吸血することで寄生します。よって、犬の鞭虫症や鉤虫症の症状は、主に吸血や出血、腸組織の損傷、消化器障害などです。

鞭虫の症状

寄生数が少ないと症状は現れません。

- 長く続く下痢

- 血便

- 頻繁に排便姿勢になるが便は出ない

- 腹痛

- 貧血

- 体重減少

など

鉤虫の症状

鉤虫の症状は以下のように3タイプに分けられます。

甚急型(じんきゅうがた)

最も激しい症状で、生後間もない子犬に見られ、乳汁を飲まなくなります。

糞便中でも虫卵は発見できないことが多いです。

- 下痢

- 血便

- 食欲不振

など

急性型

感染が重度な幼齢犬に見られます。

- 食欲不振

- 下痢

- 血便

- 黒色便

- 腹痛

- 呼吸困難

など

場合によっては死に至ることもあります。

吸血や出血の程度がひどいと貧血が起こります。貧血は子犬が重度の感染で引き起こす特徴的な症状で、致死的な経過をたどることも多いです。

慢性型

寄生数は多くなく、症状はあまりありません。成犬で多く見られます。

また、鉤虫症では皮膚幼虫移行症といって、鉤虫の幼虫が皮膚に迷い込み、炎症を起こすことがあります。

犬の鞭虫症・鉤虫症の原因

鞭虫・鉤虫の感染経路と成虫になるまでの過程は以下のようになります。

●鞭虫

感染経路

- 経口感染:鞭虫は感染可能な虫卵を口から摂取することにより感染する

成虫になるまで

口から体内に入った後、小腸内でふ化し、小腸粘膜に入り込み数日間そこで成長し、再度腸管内に出てきて最終的に盲腸にたどり着き、成虫になります。

●鉤虫

感染経路

鉤虫の主な感染経路は、感染可能な幼虫の時期に感染します。

経皮感染:皮膚を貫通してもぐりこみ動物の体内に侵入する

この他にも

- 経口感染:口から感染可能な幼虫を摂取して起こる

- 経乳感染:鉤虫に感染している母犬の乳汁からの感染

- 経胎盤感染:妊娠中の母犬の胎盤を通した感染

などの経路があります。

成虫になるまで

各感染経路でそれぞれ異なる道筋で体内移行し、最終的に小腸に寄生します。

鞭虫・鉤虫どちらも成虫になった後は腸壁に食いつき吸血して寄生します。

糞便と共に排泄された虫卵は、鞭虫では適度な温度と湿度条件下で、2週間程度で虫卵が感染可能な状態になります。

鉤虫は、排泄された未成熟な虫卵が環境中でふ化し、そのまま感染可能な幼虫の時期まで成長します。

鞭虫や鉤虫の検査として、虫卵を検出する糞便検査は必ず行われますが、他の症状が出ている場合は血液検査や超音波検査など必要な検査が行われます。

また、一度の糞便検査で虫卵が検出されない場合もあるので、日を改めて複数回検査を行うこともあります。

鞭虫・鉤虫の検査

- 糞便検査

- 血液検査

- 超音波検査

など

犬の鞭虫症・鉤虫症の予防方法

鞭虫・鉤虫ともに虫卵が糞便と排泄されてから感染可能な状態になるまでに、温度や湿度を必要とします。糞便をしっかり処理し、床などもしっかりきれいにすること、さらに床や環境を乾燥した状態に保つことなどで対策することができます。

屋外で飼育する場合は、土壌中では虫卵が残り感染可能な状態になる条件も整いやすいので、土壌でない場所にすることも予防方法として挙げられます。

また、子犬を迎えたときや定期的な健康診断として糞便検査を行うことで、感染が発見されることもあります。

犬が鞭虫症・鉤虫症になってしまったら

鞭虫や鉤虫に感染していることがわかったら、駆虫薬を投与します。

鞭虫・鉤虫では重度の感染により貧血を起こしていることもあるので、必要であれば輸血も行われます。消化器症状も現れているので、それぞれの症状や状態に合わせて治療をします。

鞭虫・鉤虫の治療

- 駆虫薬の投与

- 輸液療法

- 輸血

など

一度の駆虫薬の投与では駆虫し切れないこともあるので、投薬後期間を空けて糞便検査を行い治療の効果を確認することもあります。

定期的な糞便検査を行い、異常が見られたときはすぐに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問