猫の動脈管開存症とは

動脈管開存症は、先天性心疾患のひとつです。

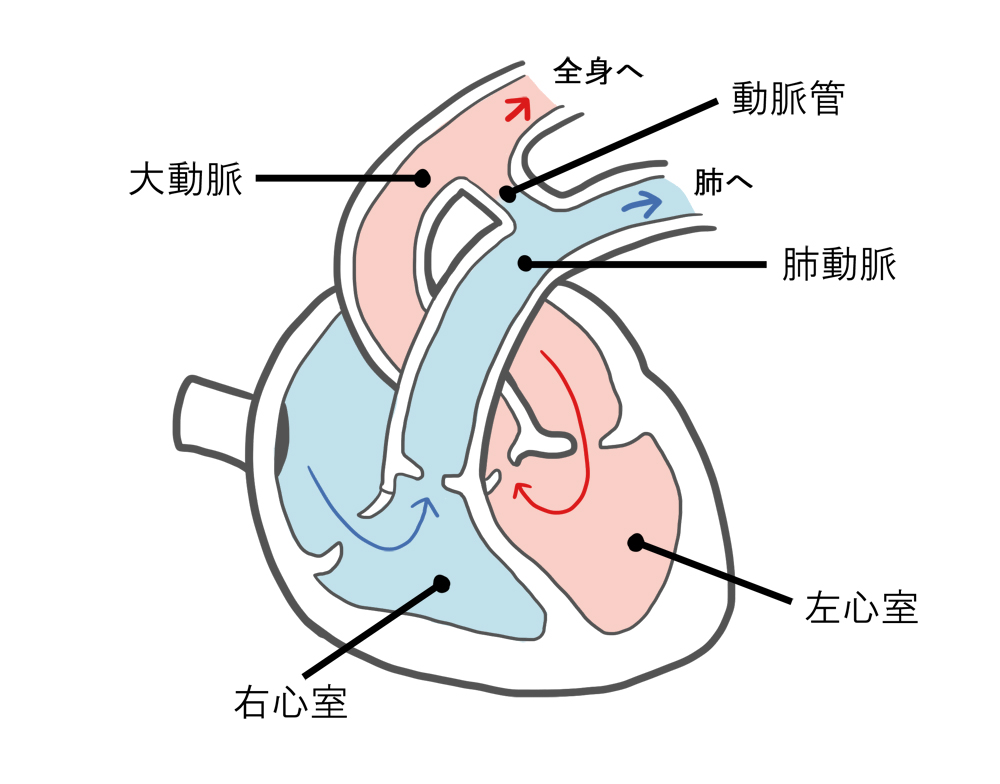

心臓では、全身に回り酸素を届け終わった血液を右心系で受け取り、肺動脈から肺へと送り、血液をきれいにします。

肺できれいになった血液は、左心系で受け取られ、大動脈から全身に送り、細胞や組織に酸素を届けます。

動脈管とは、胎仔のときに存在する、肺動脈と大動脈をつなぐ管です。

<動脈管の模式図>

動脈管は通常、生後すぐに機能的には使われなくなり、数日かけて閉鎖していきます。

動脈管開存症とは、動脈管が生後閉鎖しないため、正常な血流が保てなくなり、心臓の機能障害を起こす疾患です。

動脈管開存症は犬でも見られますが、犬の動脈管開存症よりも猫の方が少ないです。

猫の動脈管開存症の症状

動脈管開存症は、初期や軽度では、症状はほとんど現れません。

心臓の血流の異常により起こる心機能の低下を、他の作用でカバーできなくなったりすると、症状が現れます。

動脈管開存症の症状

- 疲れやすくなる

- よく寝る

- あまり動こうとしない

- 呼吸が速い

- 舌や肉球が青白い

など

また、最初は動脈管の血流が大動脈側(左室系)から肺動脈側(右室系)へと流れています(左右短絡)。

そしてそれが進行していくと、肺血流に慢性的に負荷がかかり、肺高血圧症を発症します。

そうなると、動脈管の血流が肺動脈側(右)から大動脈側(左)へと流れる状態(右左短絡)へと変わっていき、チアノーゼや多血症などが起こります。

この状態まで進むと、末期の動脈管開存症であり、一般的に治療にも反応しにくく、余命が短い状態です。

猫の動脈管開存症の原因

動脈管開存症は、生後通常閉鎖されてなくなる動脈管が閉鎖せず、肺動脈と大動脈がつながったままになり起こります。

動脈管開存症の猫や犬では、動脈管の組織に異常があるといわれています。

動脈管開存症の検査は以下のようなものがあります。

動脈管開存症の検査

- 聴診

- X線検査

- 超音波検査

- 心電図

- 血液検査

など

動脈管開存症は特徴的な心雑音が聞こえるため、聴診で異常が発見されやすく、診断も比較的容易です。

心臓の超音波検査や上記の各種検査を行い、動脈管開存症や心臓の状態を把握します。

どのような治療を行うか判断するために、二次診療施設や循環器の専門医などに紹介されることがあります。

必要であれば他の検査も行われます。

猫の動脈管開存症の予防方法

動脈管開存症の予防方法はありません。

早期に発見し、治療方針を立てることが最も重要となります。 初期に発見し外科的治療を行えば、他の猫と遜色なく寿命を全うする例もあります。

ワクチン接種時や健康診断などの診察で、しっかりと聴診をしてもらい、早期に異常を検出することが大切です。

猫の動脈管開存症になってしまったら

動脈管開存症の治療には外科的治療と内科的治療があります。

外科的治療は根本的な治療で、動脈管を手術で閉鎖します。

ただ、外科的治療は初期の動脈管開存症であれば、その後ほぼ通常通り生活できることもありますが、中等度まで進行していると効果が現れるかは確定的ではありません。

また、心機能の低下が元に戻らないほどの状態であれば、手術後に内科的治療を行う必要があります。

末期の動脈管開存症では、外科的治療は適応ではなく、手術は行いません。 内科的治療で状態を緩和します。

内科的治療では、運動制限や投薬などを行います。

動脈管開存症は早期発見をし、治療方針を立てることが大切な疾患です。

猫を迎え入れる際やワクチン接種時などに聴診も行ってもらい、早期発見を心がけましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問