猫の上皮小体機能低下症とは

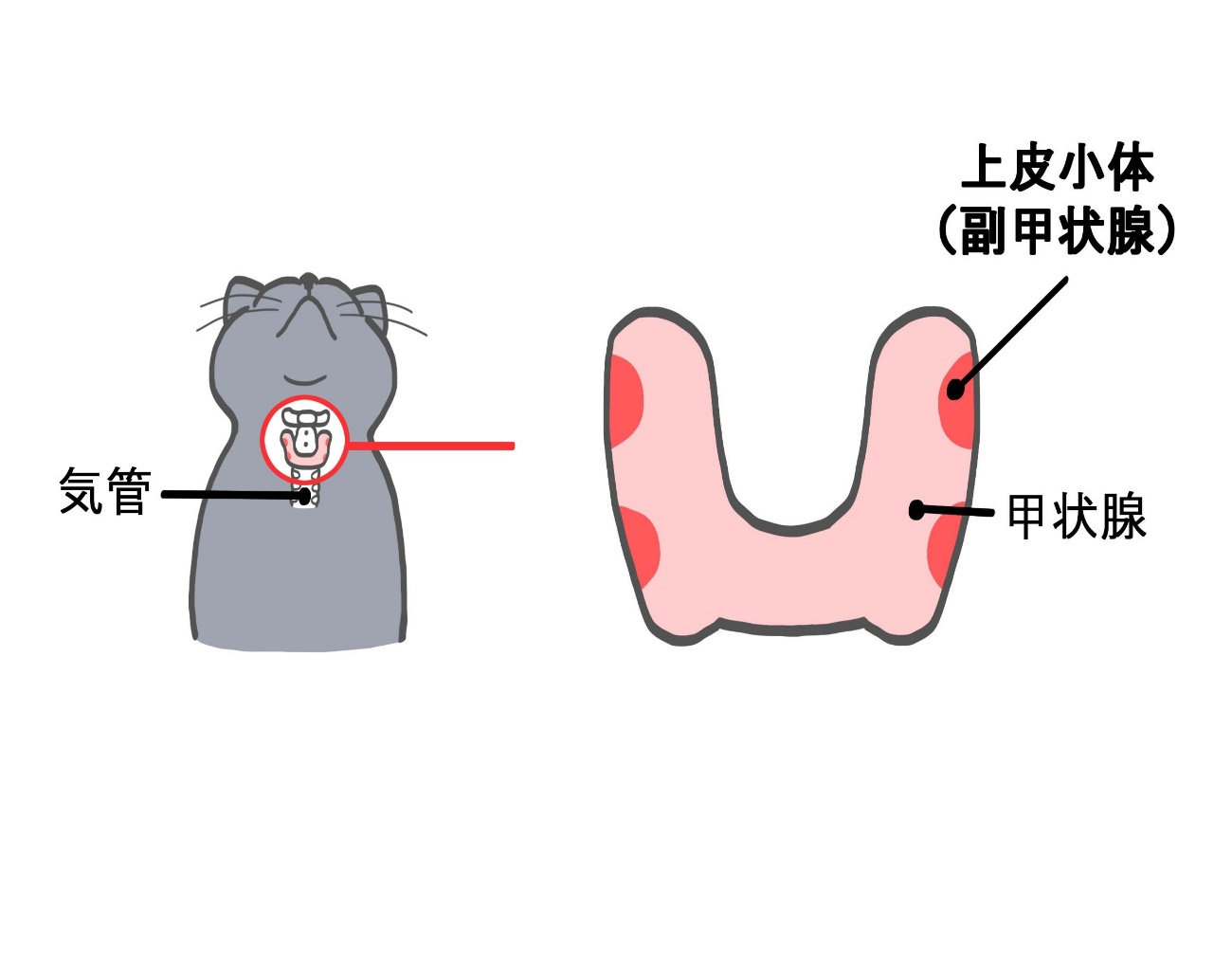

上皮小体とは副甲状腺とも呼ばれ、喉のあたりにある甲状腺に付いています。左右で2対、計4個あります。

<上皮小体(副甲状腺)の模式図>

上皮小体(副甲状腺)は、血中のカルシウム(Ca)濃度を高める働きのあるパラソルモン(PTH)とも呼ばれる上皮小体ホルモンを分泌しています。

上皮小体機能低下症は、上皮小体の働きが低下するなどして、上皮小体ホルモン(PTH)の分泌が低下することで低Ca血症に陥る病気です。

なお、猫で上皮小体機能低下症の発症はまれです。

その中でも、雄猫に多いといわれています。

猫の上皮小体機能低下症の症状

上皮小体機能低下症で現れる症状は、低Ca血症の症状です。

低Ca血症は神経筋症状として現れます。

上皮小体機能低下症の症状は以下のようなものがみられます。

上皮小体機能亢進症の症状

- 食欲不振

- あまり動かない

- 元気低下

- 震え

- 歩き方や動き方がぎこちない

- けいれん

- 意識消失

など

血中Ca濃度が低すぎると死に至るので、重度の低Ca血症は緊急的な治療が必要になります。

猫の上皮小体機能低下症の原因

上皮小体自体に異常がある原発性(げんぱつせい)上皮小体機能亢進症の治療として上皮小体の摘出を行ったことで上皮小体機能低下症になることもあります。

また、首の外傷が原因でなる例もみられます。

しかし通常、具体的な原因が経歴や検査などで特定できず直接の原因は分からない上皮小体機能低下症のことがほとんどです。

これは特発性(とくはつせい)上皮小体機能低下症といわれます。

この特発性の上皮小体機能低下症では、自己免疫の異常で起こると主に考えられています。

上皮小体機能低下症の治療は以下のようなものが挙げられます。

上皮小体機能低下症の検査

- 血液検査

- 血清イオン化カルシウム(Ca)測定(外部機関へ依頼)

- 血清上皮小体ホルモン(PTH)測定(外部機関へ依頼)

- 心電図

- 超音波検査

- 尿検査

など

低Ca血症では心臓の働きに異常が出ることがあり、心電図で波形を確認します。

低Ca血症の原因は上皮小体機能低下症以外にも急性腎不全や慢性腎不全などがあり、病歴や症状の推移、検査などから判断されます。

他にも必要な検査があればその都度行われます。

猫の上皮小体機能低下症の予防方法

基本的に上皮小体機能亢進症を予防する方法はありません。

ただ、上皮小体機能亢進症は首の外傷が原因になることもあるので、完全室内飼育を行うと交通事故などを防ぐことができます。

低Ca血症で症状が現れるのは症状がかなり進行している場合が多いです。おかしい様子がみられたら、早めに動物病院に連れて行きましょう。

また、健康診断などで定期的に血液検査を行うことで異常の早期発見・早期治療に繋がります。

猫が上皮小体機能低下症になってしまったら

上皮小体自体に原因のある原発性上皮小体機能亢進症の治療をここでは説明します。

症状が現れて重度の低Ca血症が起こっている場合は、入院して輸液療法によって血管内へCaを投与し補充します。

このとき可能であれば心電図にモニターで、治療中に波形に異常が現れないかを観察します。

低Ca血症が改善されて症状が落ち着き、食欲も戻って来たら内服での治療に移行します。

内服での治療は活性型ビタミンD※製剤とCa製剤を使用します。

初期に内服により血中Ca濃度が安定するまではこまめな通院が必要になります。

血中Ca濃度が安定してきたらCa製剤を徐々に減らしていきます。

- ※活性型ビタミンDには、腸や腎臓、骨に働きかけ血中のCa濃度を高める働きがある

上皮小体機能低下症による低Ca血症は重度では死に至ることがあります。

いつもと違う様子がみられたら動物病院を受診し、健康診断で定期的に血液検査を行うなどして早期発見を心がけましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問