犬の膀胱結石とは

膀胱結石とは、膀胱内の尿中にできた結晶が結石を形成したものです。

または、腎結石や尿管結石が移動して膀胱に入ると、膀胱結石と呼ばれます。

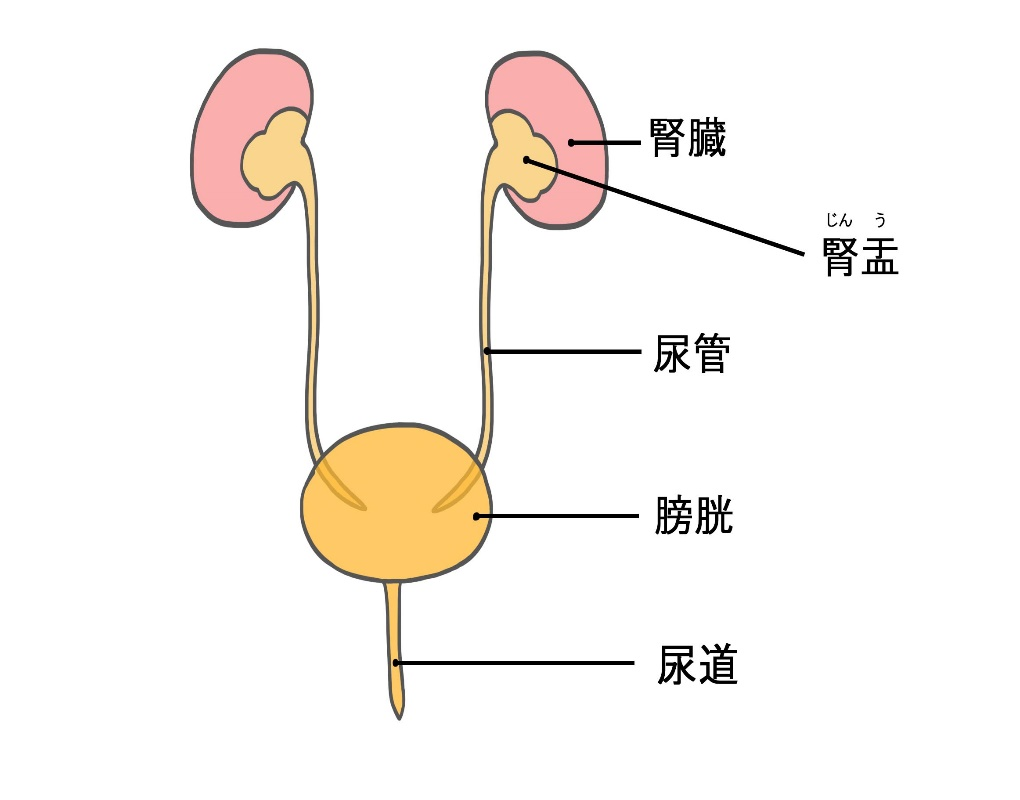

<尿路の模式図>

結石の見た目は石のように固く丸く、大きさは数 mmから数 cmです。

膀胱とほぼ同じような大きさまで巨大化することもあります。

表面はなめらかなこともあれば、ギザギザしていたりぼこぼこしていたりすることもあります。

犬の膀胱結石の症状

膀胱結石の症状は以下のようなものが挙げられます。

膀胱結石の症状

- 血尿

- 頻尿

- 腹痛

など

膀胱結石では、ほとんど症状が現れないこともよくみられます。

膀胱結石が巨大になり腹痛などがひどくなると、元気や食欲が落ちたりします。

尿に細菌感染が起こっている場合、尿から臭いがしたり、尿が濁っていたりすることもあります。

また、結石の大きさによっては、尿道に移動して尿道が詰まり、尿道閉塞という緊急的な状態になってしまうことがあります。

尿がきちんと出ているかを含め、尿や排尿に異常がないかをしっかりと見ておきましょう。

犬の膀胱結石の原因

膀胱結石を形成する尿の結晶の種類はさまざまなものがあります。

尿の結晶の種類

- ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)

- シュウ酸カルシウム

- 尿酸アンモニウム

- ケイ酸塩

- シスチン

など

それぞれ、以下のような特徴が挙げられます。

●ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)

最もよくみられる尿中の結晶です。

尿がアルカリ(高pH)に傾くと、尿中に出やすいです。

細菌尿では、尿がアルカリに傾くので、細菌感染が原因でストルバイトが出ることがあります。

そのため、尿の細菌感染を制御することがストルバイト結晶の治療にも大切になります。

ストルバイトは、治療により溶かすことのできる結晶です。

●シュウ酸カルシウム

シュウ酸カルシウムは、療法食により溶かすことのできない結晶です。

尿が酸性に傾くと、尿中に結晶ができやすいです。

しかし、シュウ酸カルシウムの結晶ができる仕組みははっきりとはわかっていません。

●尿酸アンモニウム

尿酸アンモニウムは、遺伝により尿中に出やすい犬種がいます。

ダルメシアンとブルドッグが代表的ですが、その他さまざまな犬種で尿酸アンモニウムが尿中に出やすい遺伝子変異が報告されています。

他にも尿酸アンモニウムは重度の肝不全、特に門脈体循環シャント(PSS)の犬でも見られます。

これは、血中のアンモニアが分解されないことにより、尿酸アンモニウムが尿中に出るようになるという仕組みです。

尿路感染があっても、結晶ができやすいです。

尿酸アンモニウムは尿が酸性に傾くと結晶化しやすいといわれています。

●ケイ酸塩・シスチン

ケイ酸塩またはシスチンの膀胱結石はまれです。

尿をアルカリに傾けると結晶ができにくい傾向にあります。

膀胱結石の検査は、以下のようなものが挙げられます。

膀胱結石の検査

- 触診

- 超音波検査

- X線検査(造影検査も含む)

- 尿検査

- 細菌培養・感受性検査 ※1

- 結石分析 ※2

など

※1:細菌培養・感受性検査とは、細菌の増殖の有無とその種類、有効な抗生剤の種類を調べる検査。詳しい検査では外部機関に依頼する。

※2:結石分析とは、手術による結石摘出後に結石の成分を調べる検査。結石の種類により、その後の治療方法を選択する。

膀胱結石の種類によっては、X線検査でうつらないものもあります。

また、尿検査でみられなかった種類の結晶が、結石の一部に含まれている例もみられます。

犬の膀胱結石の予防方法

膀胱結石を防ぐには、結晶が尿に出さないということが大切になります。

尿の結晶の中でも、最も多くみられるストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)は、尿のpHが高くなる(アルカリに傾く)と出やすくなります。

細菌が感染した細菌尿では、尿のpHが高くなります。

そのため、細菌尿を治療するとストルバイトが尿中からなくなることがあります。

一度結石が大きくなってしまうと、治療で溶ける種類の結晶からできた結石でも、溶かすことは難しくなります。

尿に結晶が出ている段階で治療することで、膀胱結石になることを防げる場合もあるかもしれません。

血尿が出たり、排尿や犬の様子がおかしかったりしたときは、動物病院に連れて行きましょう。

また、健康診断として、尿検査を行うことで、見た目ではわからない血尿や結晶尿が分かることがあります。

犬が膀胱結石になってしまったら

膀胱結石の治療は、

- 現在できた膀胱結石を除去すること

- これからできる膀胱結石を予防すること

を行います。

膀胱結石の種類により、治療も異なりますが、膀胱結石の中の結晶の種類は数種類が混合していることも多いです。

結晶の種類により、以下のような治療が挙げられます。

●ストルバイト(リン酸アンモニウムマグネシウム)

膀胱結石が、ストルバイト(療法食で溶かせる種類の結晶)で、

- 療法食が食べられる

- 結石が巨大でない

- 細菌尿がない、あるいは治療により治る

という条件があれば、療法食を与え、膀胱結石を溶かします。

ストルバイト結晶は、療法食で尿のpHをアルカリから中性へと下げることで、溶けていきます。

しかし、外科的治療による膀胱結石の除去が適応であれば、膀胱を切開して結石を摘出します。

予防的な観点では、

- 療法食の継続

- 定期的な尿検査

- 尿路の細菌感染の制御

などを行います。

療法食にも、結晶を溶かす強度により種類があります。

強度が強い療法食は長期間使用しないことが望ましいとされており、維持用の比較的マイルドな療法食へと尿検査をしながら移行していきます。

●シュウ酸カルシウム

結石の成分がシュウ酸カルシウムであれば、療法食により溶かすことはできません。

必要であれば、手術などで結石の除去を行い、

- 水をよく飲むこと(水分の多い食事等)

- カルシウムを多く含んだ食物や食事を避けること

- シュウ酸カルシウムができにくい尿環境にする療法食を継続的に与えること

などあわせます。

そして、定期的な尿検査などを継続し、結石の形成がないかを確認します。

●尿酸アンモニウム

尿酸アンモニウムに関しては、肝不全が原因の場合は、その治療を行います。

治療が難しい肝不全や遺伝が原因の場合は、再発性が高いです。

原因や状態にもよりますが、療法食やアロプリノールという薬の投与などでコントロールしていきます。

●ケイ酸塩・シスチン

ケイ酸塩、シスチン尿に関しても、必要であれば外科手術で結石を摘出します。

他の結晶と同様に水をよく飲むことと定期的な検査、結晶の種類に合った療法食を継続して与えます。

シスチンは尿がアルカリになると溶けやすいので、内科的治療を先に行うこともあります。

どの膀胱結石にもいえることですが、結石の大きさによっては、尿道閉塞を引き起こし、非常に緊急的で危険な状況になるので、排尿の状態はしっかりと確認しましょう。

尿や排尿、犬の様子におかしいところがあれば、早めに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問