犬のネフローゼ症候群とは

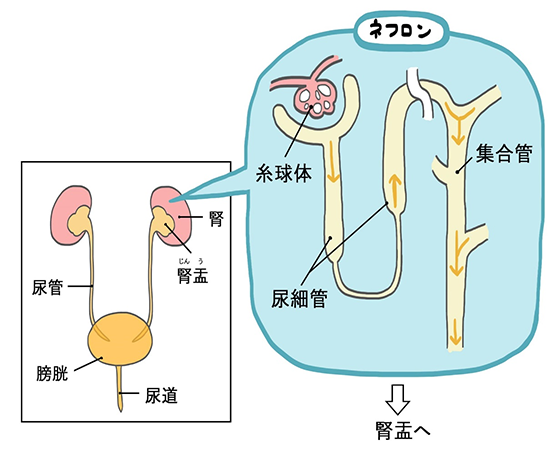

ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体(しきゅうたい)という部分の障害により、いくつかの症状が現れている状態です。

腎臓の糸球体とは、尿を作る際に、全身から集められた腎臓へ送る血液をろ過し、尿のおおもとを作る部分です。

糸球体の模式図は以下の通りです。

<糸球体の模式図>

糸球体は、毛細血管の塊が球状になっている器官です。

糸球体を含んだネフロンが、ひとつの腎臓に、犬では80万ほどあるといわれています。

この糸球体に障害があり、高度のたんぱく尿が長く続くと、ネフローゼ症候群になります。

ネフローゼ症候群を定義する症状は、

- 高度のたんぱく尿

- 低アルブミン血症 ※

- 腹水やむくみ

- 高コレステロール血症

とされています。

※血中にあるたんぱく質の一種

なお、ネフローゼ症候群は、猫よりも犬の方が多くみられます。

犬のネフローゼ症候群の症状

ネフローゼ症候群のときに現れる症状は、以下のようなものがあります。

ネフローゼ症候群の症状

- 腹部が膨れる(腹水)

- 足の先が冷たく、むくんでいる

- 食欲がない

- 元気がない

など

ネフローゼ症候群の原因となる腎障害により、嘔吐や下痢などの症状がみられることもあります。

ネフローゼ症候群では、血液凝固異常 ※からの血栓症や、全身の高血圧症などの合併症が起こりえます。

※血液凝固異常では、血液が固まりにくくなり、出血しやすくなったり、血管内で血液が固まり、血栓ができやすくなったりする

高血圧症からは、さらに網膜剥離になる例もみられます。

犬のネフローゼ症候群の原因

ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体の障害が進行して、特定の複数の症状が出る状態です。

糸球体腎炎と腎アミロイドーシスが主な原因となります。

糸球体腎炎は、まず糸球体に異常が起こってなるもの(原発性)と、炎症や感染などの他の疾患から糸球体に炎症が起こったもの(二次性、続発性)があります。

糸球体腎炎の大半は、免疫異常が関係していると考えられています。

糸球体腎炎は、免疫システムが異物と認識する物質である抗原と、それを基に作られる抗体が結合したものが、糸球体に沈着して炎症が起こるとされています。

しかし、その抗原を特定できることはほとんどなく、原因の分からない特発性(とくはつせい)として分類されます。

原発性の糸球体腎炎では、遺伝性であったり、原因となる疾患がなく、糸球体に炎症や障害がみられたりします。

二次性の糸球体腎炎に関連する疾患は、次のようなものがあります。

糸球体腎炎に関連する疾患

など

※1:敗血症とは、血中で細菌が増殖し、多臓器不全などに陥っている状態

※2:全身性紅斑性狼瘡(ぜんしんせいこうはんせいろうそう)とは、まれな免疫疾患

一方、腎アミロイドーシスとは、アミロイドというたんぱく質の一種が腎臓に沈着して、障害を引き起こします。

ネフローゼ症候群の検査は、以下のようなものがあります。

ネフローゼ症候群の検査

- 触診

- 血液検査

- 尿検査(尿のたんぱく/クレアチニン比を含む)

- X線検査

- 超音波検査

- 腎生検 ※

など

※腎生検とは、全身麻酔下で腎臓の一部を採取し、顕微鏡で組織や細胞の状態を観察する検査(病理組織検査)

ネフローゼ症候群では、腎生検を行った際に、免疫染色という特殊な染色法を使って、免疫学的検査を行うことがあります。

抗体などの免疫学的な関与があるか調べます。

さらに、組織を電子顕微鏡で観察し、より詳しく検査できることが、状態の把握や治療方針の決定に役立ちます。

糸球体障害にはさまざまな病態があり、その分類や状態の把握などに、腎生検が欠かせません。

しかし、犬の状態などを含めた状況により、実際に腎生検まで行うのは難しいことも多いです。

合併症の症状があれば、その検査も行います。

他には、ネフローゼ症候群の原因となる疾患はさまざまなものがあるので、それらを調べるために必要な検査が、上記以外にも行われます。

犬のネフローゼ症候群の予防方法

ネフローゼ症候群の予防方法は特にありません。

定期的な尿検査などを行うことで、ネフローゼ症候群だけでなく、ネフローゼ症候群になる前に腎臓の異常を早期に発見できることもあります。

犬がネフローゼ症候群になってしまったら

糸球体障害のおおもととなる疾患がある場合は、その治療を行います。

しかし、そのような疾患が見当たらない場合は、免疫抑制剤が使用されることが多いです。

このとき、腎生検に基づいた免疫抑制剤の使用を行うことが理想ですが、腎生検が行えない場合でも、状況を考慮し、適応であれば、免疫抑制剤を使用します。

他には、免疫抑制剤の有無に関わらず、腎臓に対する治療が行われます。

ACE阻害剤※の投与、腎臓の療法食、輸液療法、リン吸着剤の使用などが継続的に行われます。

※ACE阻害剤とは、腎臓の血管を拡張し、腎保護作用を持つ薬

特に、免疫抑制剤やACE阻害剤に関しては、定期的に診察や各種検査を行い、治療の修正や変更を行う必要があります。

定期的な診察を継続して受けましょう。

経過は、基礎疾患の状態や、糸球体が障害を受けている部位やその進行具合などによります。

健康診断で定期的に尿検査等を行い、食欲がないなど異常がみられたら、動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問