犬の腎炎とは

腎炎とは感染や免疫の異常などにより腎臓に炎症が起こっている状態で、腎機能不全も同時に起こります。

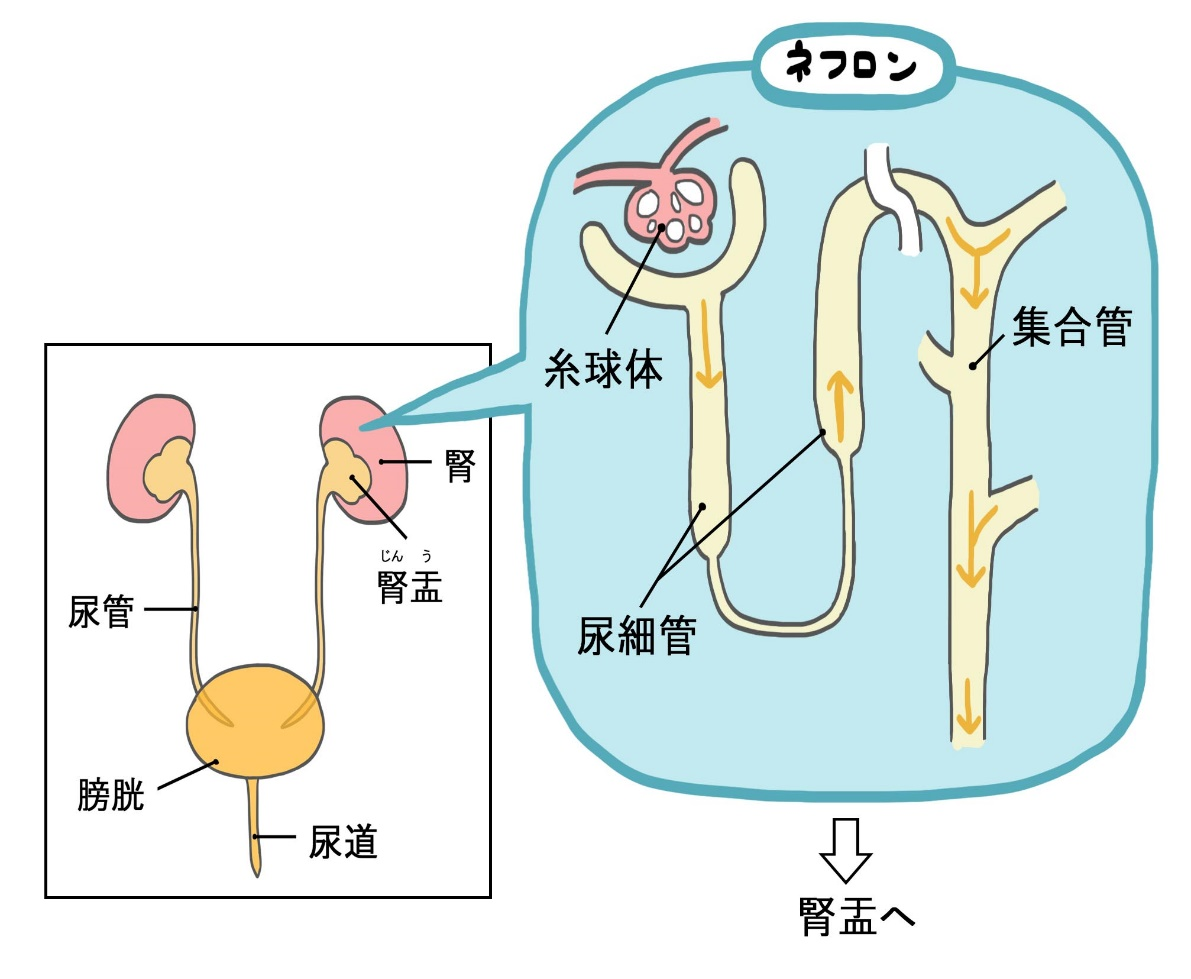

腎臓はさまざまな部位に分かれ段階的に尿の生成を行っています。大まかに分けて以下のような部位で尿が生成されていきます。

① 糸球体(しきゅうたい)

糸球体は毛細血管の塊で、球状になっています。この糸球体でまず血液がろ過され、第一段階の尿(原尿:げんにょう)がつくられます。

② 尿細管(にょうさいかん)

糸球体でろ過された原尿中にある水分や電解質(ナトリウムやカリウムなど)、ホルモンなどといった必要な物質を再吸収し血液中に戻すことで、排泄量を調整します。

また、最初の糸球体でのろ過(①)だけでなくアンモニアなどの老廃物や薬物などの物質を尿細管の細胞から分泌し尿中に排泄しています。

③ 集合管(しゅうごうかん)

尿細管に続く尿を排泄する通り道で、水分やナトリウム(Na)の再吸収を行います。

尿がつくられる過程における水分や電解質、物質の排泄や再吸収に関しては、ホルモンや調整に関わる物質の作用によっても調整されています。

こうしてつくられた尿は腎盂(じんう)へと集められ、尿管を通り膀胱に一旦貯留した後、体外へと排泄されます。

また、糸球体、尿細管、集合管などをあわせて1単位として、ネフロンと呼びます。犬ではひとつの腎臓に約80万のネフロンがあり、尿を作っています。

下はネフロンの模式図です。

<糸球体、尿細管、集合管(ネフロン)の模式図>

腎炎はおおまかに以下のように分けられます。

- 糸球体腎炎

- 間質(かんしつ)性腎炎

間質性腎炎は尿細管の間の組織である間質で起こる腎炎ですが、間質と尿細管は相互に影響しあい、通常尿細管障害も含めた病態になるので、ここでは尿細管の障害も含めたものを紹介します。

犬の腎炎の症状

腎炎の症状は、急性か慢性か、さらにどの程度腎機能が障害されているかにより変わってきます。

以下は急性腎炎でみられる症状です。

急性腎炎の症状

- 元気低下

- 食欲が減った

- 嘔吐

- ぐったりしている

- 尿がほとんど出ないかかなり量が少ない(重度のとき)

など

原因によっては発熱がみられることもあります。急性の経過をたどるときは重度に悪化し、短期間で致死的な状態になることもあります。

慢性腎炎では無症状であることも多く、健康診断や他の機会に血液検査を行い初めて分かるということも少なくありません。慢性腎炎では貧血などもみられることがあります。

犬の腎炎の原因

腎炎の原因は

- 免疫異常

- 感染

- 薬物や中毒

- 炎症

などがあります。

中でも糸球体腎炎のほとんどは自己免疫の異常によるものですが、糸球体腎炎と関連する疾患は次のようなものが挙げられます。

糸球体腎炎

- 感染

- 犬アデノウイルス1型感染

- フィラリア症

- 子宮蓄膿症

- 敗血症

※細菌が血液中で増殖し、多臓器不全を起こしている状態

- 炎症

- 膵炎

- 他の免疫介在性疾患(自己免疫の異常による病気)

- 前立腺炎

- 肝炎

- 炎症性腸疾患

- 腫瘍(しゅよう)

- 家族性

など

感染とは、細菌やウイルス、寄生虫などの病原体によるもので、家族性とは、特定の血縁(家族)にひとつの疾患が多く発生する場合を指します。

他には糖尿病も糸球体腎炎に関連することがあるといわれています。

間質性腎炎では次のような疾患が原因となります。

腎炎での検査は以下のようなものがあります。

腎炎の検査

- 触診※

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- 尿検査

- 尿のたんぱくクレアチニン比(外部機関へ依頼)

- 病理組織検査(全身麻酔をかけて開腹手術での生検後)

※体を触り痛みや異常がないかを調べる

※たんぱく尿や血液検査で低たんぱく症だった場合

※腎臓で起こっている異常がどのようなものかを調べる

など

疾患の可能性を絞っていくために上記以外にも必要であれば検査されます。

また、腎炎がどの部位でどのような状態で起こっているのかが治療や余命に関わってくることがあるので、腎臓の組織の病理組織検査を行うために、全身麻酔をかけ開腹手術により生検を行うことがあります。

ただ、腎臓の生検はリスクも伴うので、行うかどうかをあらゆる角度から検討・相談する必要があり、簡単に行えるものではありません。

尿たんぱくクレアチニン比や尿検査、血液検査、超音波検査などは、治療の効果やその時点での状態や悪化はないかを確認するために、治療を開始した後も定期的に行われます。

犬の腎炎の予防方法

レプトスピラ症や犬アデノウイルス感染症に関しては、それに対するワクチンがあるので、ワクチン接種を行うことである程度の予防はできます。

腎盂腎炎は細菌性膀胱炎や腎盂腎炎が起こりやすい疾患の早期発見としっかりした治療を行うことで避けられることがあります。

他にも糸球体腎炎に関係することのある子宮蓄膿症は避妊手術を行うことで避けられます。

なにより、定期的な健康診断などで尿検査や血液検査を行い、異常があれば早めに動物病院に連れて行くことが大切です。

犬が腎炎になってしまったら

腎炎の引き金になったり影響を与えていたりする疾患や原因疾患があればその治療が行われます。

腎炎は腎障害を伴うので、その状態に合わせた治療もされます。

急性の腎障害には急性腎不全の治療を、慢性の腎障害には慢性腎不全の治療をします。

高血圧が発症すれば血圧降下剤なども使用されます。

ただし、感染性や家族性ではない糸球体腎炎では、それらの治療の他にも、免疫抑制剤を使用します。

免疫抑制剤が使用されるときは、原則的には生検を行い病理組織検査で今炎症が起きているまたは進行している糸球体腎炎と認められたときです。

しかし、犬の状態などさまざまな要因により腎臓の生検と病理組織検査が行うのが難しいことも多く、生検を行えず糸球体腎炎と確認できていなくても免疫抑制剤の使用に踏み切った方が良いと判断される場合もあります。

異常が見られたら早めに動物病院に連れて行き、早期発見、早期治療を心がけましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問