犬の動脈管開存症とは

動脈管開存症(どうみゃくかんかいぞんしょう)とは、犬で最もよく見られる先天性の心疾患です。

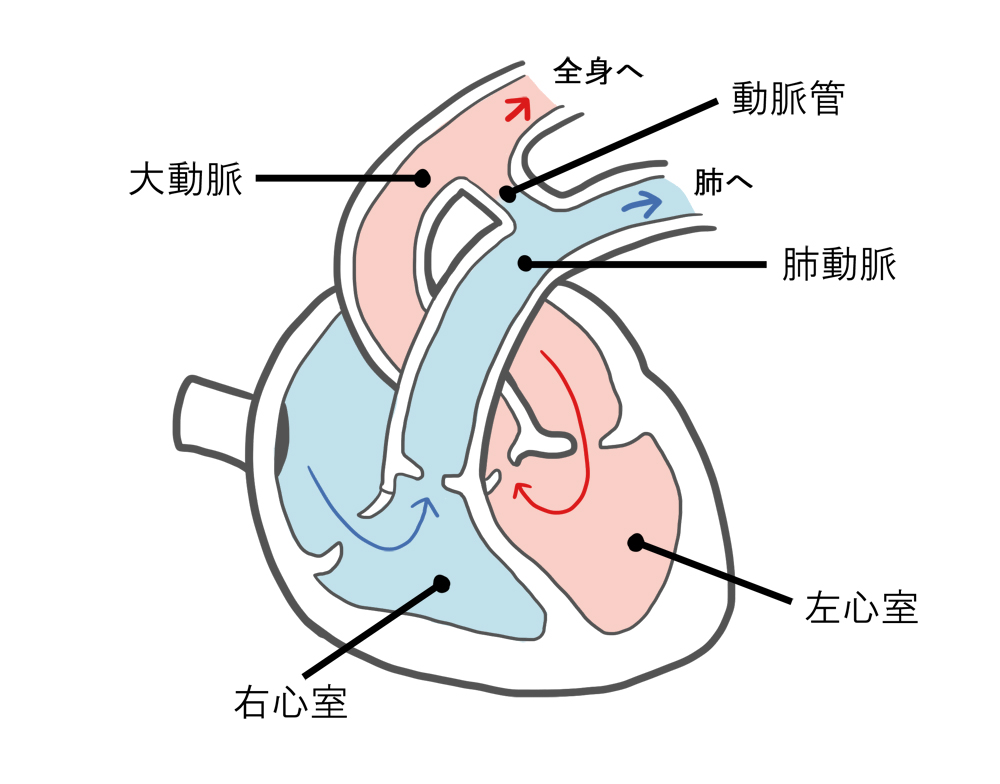

体内に流れる血液は心臓に集められ、肺動脈を通って肺に送られます。

肺では、血液から二酸化炭素を排出し酸素を取り込み、血液が新たに全身の細胞へと酸素を届けられる状態になります。

肺から左心房へきれいになった血液が集められ、大動脈から血液が全身へと送られます。

胎仔のときには、全身から集められた血液をきれいにするために肺へと送る肺動脈と、肺できれいになった血液を全身へと送る大動脈をつなぐ動脈管という管があります。

通常、生後数時間で動脈管は機能しなくなり、その後動脈管は塞がっていきます。

動脈管開存症では、閉鎖するはずの動脈管が閉鎖せず、心臓に集まって全身に送り出される血液の流れが異常になります。

<動脈管開存症の模式図>

犬の動脈管開存症の症状

初期は特に症状はみられません。

状態が進行すると、運動してもすぐ疲れたり、咳をしたりするなどの症状が現れます。

動脈開存症の症状

- 運動してもすぐ疲れる

- 咳

- 呼吸が早い

など

動脈管開存症だけでなく、左心不全(心臓の機能不全)や肺高血圧症(心疾患の末期の状態で現れる)などの合併症がみられることもあります。

動脈管開存症がよく見られる犬種は、

- ミニチュア・ダックスフンド

- トイ・プードル

- マルチーズ

- ポメラニアン

- ヨークシャー・テリア

などの小型犬です。

また、雄よりも雌でよくみられます。

犬の動脈管開存症の原因

動脈管開存症の犬では、動脈管の壁の組織に異常がみられます。

また、動脈管開存症は複数の要因が重なって発症するといわれています。

動脈管開存症は特徴的な心音となるので、比較的診断はつきやすいです。

動脈管開存症の検査

- 聴診

- X線検査

- 超音波検査

- 血液検査

など

しかし、診断がついた後で治療として手術を実施できる状態か、心臓を含め詳細に検査する必要があります。

心臓の超音波検査等で、動脈管の存在の確認や、血流の異常の程度や状態、合併症の有無などをしっかりと検査し、把握します。

手術の適応の判断も含め、大学などの二次診療施設や経験数の多い体制の整った病院に紹介されることもあります。

犬の動脈管開存症の予防方法

動脈開存症の予防方法はありません。

早期発見・早期治療が重要です。

ワクチン接種時やフィラリアなどの予防時に、しっかりと聴診や診察をしてもらいましょう。

犬が動脈管開存症になってしまったら

動脈管開存症の根本的な治療は、外科的治療です。

外科的治療では、動脈管を糸で結ぶなどして閉鎖します。

しかし、状態が進行している例では手術はできなくなります。

初期では、心臓の状態の変化が比較的少ないので、積極的に外科的治療を行うことで、良好な治療効果が得られます。

合併症が発症しなければ、通常と変わらない一生を送ることができる場合も多いです。

中期では、外科的治療を行っても、状態が改善されるかは確定的ではありません。

末期では、心臓や血液の流れなどの状態がかなり進行・変化しており、外科的治療は不適応とされています。

根本的な治療ではありませんが、外科的治療前の状態の安定化や心臓の状態改善のために、内服などによる内科的治療も行われることがあります。

動脈管開存症でも、初期は症状に現れないので、ワクチンなど診察や検診の機会のあるときに、聴診や身体検査などしっかりとチェックしてもらいましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問