犬の肺動脈狭窄症とは

全身を回った血液は心臓に集められ、肺で血液をきれいにするために、肺動脈を通って集められた血液が肺へと送られます。

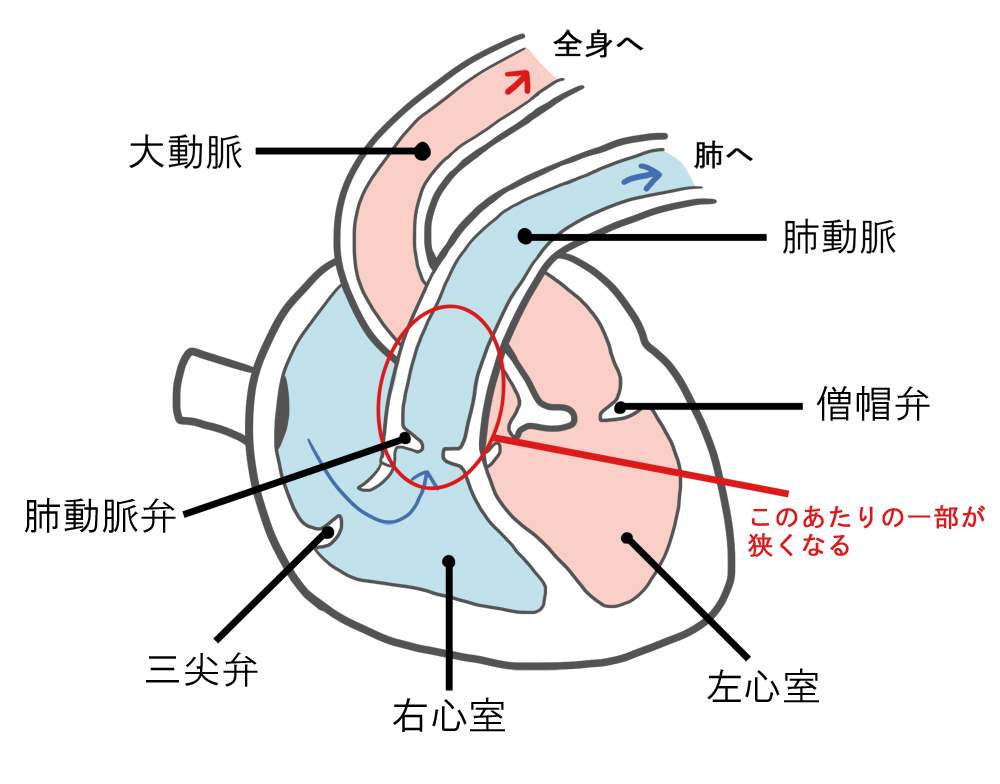

肺動脈狭窄症(はいどうみゃくきょうさくしょう)とは、肺動脈が狭くなっている先天性の心疾患です。

肺動脈の構造異常により、心臓に負担がかかり、心不全の状態に進行していきます。

<心臓の模式図>

肺動脈狭窄症は犬の先天性心疾患の中では、動脈管開存症などと共に、主要な疾患のひとつです。

犬の肺動脈狭窄症の症状

初期では症状はみられませんが、進行すると、呼吸が早くなったり、咳がみられたりするようになります。

運動してもすぐ疲れて動かなくなったり、重度になると呼吸困難や失神がみられたりします。

ただ、重度の肺動脈狭窄症であっても、症状が認められないこともあります。

肺動脈狭窄症の症状は、以下のようなものがあります。

肺動脈狭窄症の症状

- 咳

- 呼吸が早い

- すぐ疲れる

- あまり動こうとしない

- 呼吸困難

- 失神

など

右心室から肺動脈を通して、肺へ血液を送るときに、肺動脈が狭くなっていると、右心室が収縮する力が強くなる必要があり、右心室圧が高まります。

重症になるほど、右心室の圧が高くなり、肺動脈との圧の差が大きくなります。

進行すると、右心室の入り口(右心房と右心室の間)にある三尖弁(さんせんべん)という弁にも圧がかかったり構造が変化したりして、三尖弁がうまく機能しなくなります。

三尖弁は、肺へと送る血液の流れが逆流しないように働いており、三尖弁が正常に働けないと、血液の逆流が起こります(三尖弁逆流)。

すると、それまで以上に、肺へとうまく血液を運ぶことができなくなります。

三尖弁逆流を合併するなど、重度であるほど急速に病気の状態が悪化し、経過は厳しいものとなります。

また、不整脈が発生する例もみられます。

肺動脈弁狭窄症が起こりやすい犬種は、以下のような犬種が挙げられます。

肺動脈狭窄症が起こりやすい犬種

- チワワ

- ポメラニアン

- ヨークシャー・テリア

- フレンチ・ブルドッグ

- ビーグル

- ミニチュア・シュナウザー

- コッカー・スパニエル

- イングリッシュ・ブルドッグ

- サモエド

- マスチフ

など

犬の肺動脈狭窄症の原因

肺動脈弁狭窄症は、肺動脈弁の形成異常により起こることが多いといわれています。

肺動脈弁狭窄症の検査は以下のようなものが挙げられます。

肺動脈弁狭窄症の検査

- 聴診

- X線検査

- 超音波検査

- 心電図

など

他の病気でも現われうる症状により受診した場合など、必要であれば他の検査も行われます。

状態の把握や治療方針を決めるための詳しい検査、または治療を行うため、大学付属動物病院や専門医のいる二次診療施設や、経験数の多い体制の整った動物病院に紹介されることもあります。

犬の肺動脈狭窄症の予防方法

肺動脈狭窄症を予防する方法はありません。

先天性心疾患なので、ワクチンなどで聴診をした際に発見されることもよくあります。

犬が肺動脈狭窄症になってしまったら

無症状で軽度の肺動脈狭窄症であれば、治療を行わないことも多いです。

中等度や重度の肺動脈狭窄症の治療のひとつとして、バルーンカテーテル※を使い、狭くなっている弁を押し広げる方法も挙げられます。

※バルーンカテーテルとは、細い管の一部に空気などを入れると風船のように膨らむ部分がある医療用具

これは肺動脈狭窄症の状態を和らげる治療で、狭窄の位置や重症度、犬の大きさなどにより、適応外となることもあります。

他の外科的治療としては、直接肺動脈の狭窄部位を押し広げる手術や、人工心肺を使い右心室から肺動脈にかけての血液の通る場所を再形成したりする手術を行います。

どちらも胸部を開いて行う手術なので、大がかりな手術となります。

これらの外科的治療が行われるかどうかは、犬の年齢や症状、狭窄部位や合併症の有無などから総合的に判断されます。

外科的手術以外では、運動制限や、心臓の負担を減らす目的の薬などを内服することもあります。

早期発見し、状態を把握した上で、定期的な診察をしながら経過を観察する、あるいは必要であれば治療を行うことが大切です。

ワクチン接種時やフィラリアなどの予防時、または検診などで、聴診を含めた身体検査などでしっかりとチェックしてもらいましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問