犬の感染性心内膜炎とは

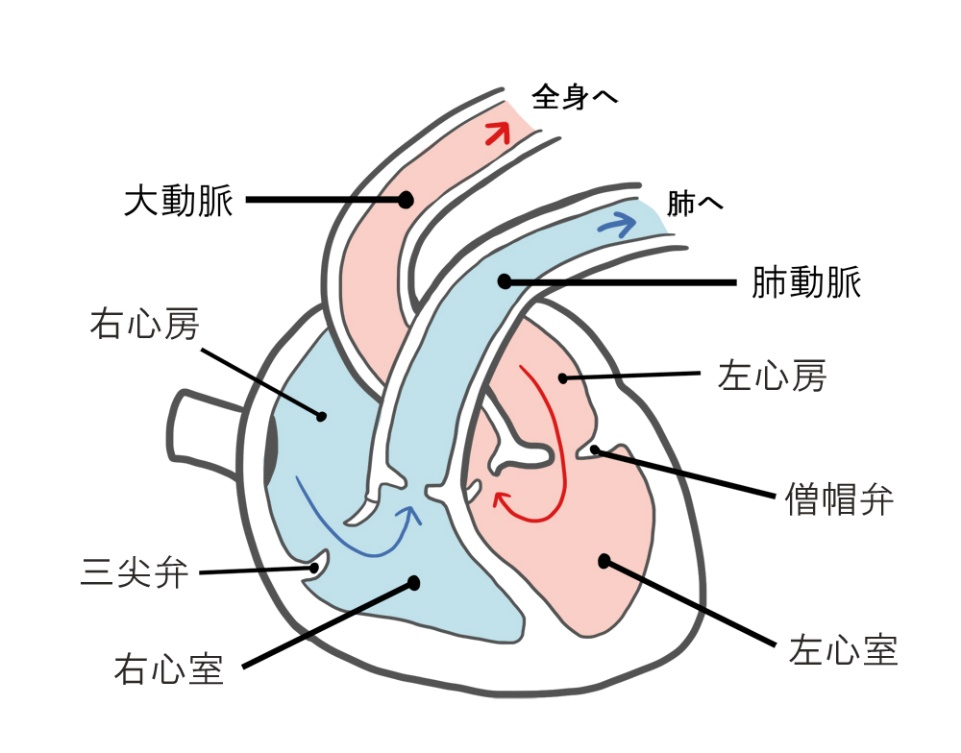

感染性心内膜炎とは、僧帽弁や大動脈弁などの心臓の弁膜や、心臓の内側をおおう膜である心内膜に感染が起こる疾患です。

<心臓の模式図>

感染性心内膜炎では、感染が起こった部位の弁に、細菌の塊を形成します。

また、血栓が形成され、他の臓器や血管に詰まったり、感染が他の臓器にも広がったり、膿瘍(のうよう:膿の袋)を形成したりします。

なお、感染性心内膜炎の発生はまれです。

犬の感染性心内膜炎の症状

感染性心内膜炎の症状は、以下のようなものがあります。

感染性心内膜炎の症状

- 元気がない

- 食欲がない

- 動こうとしない

- 体重減少

- 繰り返す発熱

- ぐったりしている

- 衰弱

など

以上のように、感染性心内膜炎の症状は、どの病気でも起こりうるものが多いです。

心臓の異常からくる症状は、感染や背景にある疾患、心内膜炎から起こったさらなる異常(血栓が詰まるなど)により、分かりにくくなってしまうこともよくあります。

さらに、もともと、動脈弁狭窄症や僧帽弁閉鎖不全症をもっていると、感染性心内膜炎を疑いにくい状況になる例もみられます。

また、感染性心内膜炎は、血液の中に菌がいる状態(菌血症)が背景にあります。

そのため、敗血症や心不全、不整脈、血栓形成や感染の広がりによる腎臓や神経系等の臓器不全など、さまざまな状態を引き起こします。

犬の感染性心内膜炎の原因

感染性心内膜炎では、血液の中に菌がいる状態(菌血症)が一時的に、または長く続く状態が背景にあります。

血液の中に菌がいる菌血症では、

などが原因となりえます。

また、全身性の疾患で体が感染しやすい状態になると、感染が重症化する場合があり、菌血症になるリスクが上がります。

感染しやすい状態になる病気は、以下のように、

- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)

- 糖尿病

- 免疫が著しく低下している状態

などがあります。

菌のいる血液が心臓内を通ることで、弁や心内膜に感染します。

大動脈狭窄症※(だいどうみゃくきょうさくしょう)や先天的な心臓の構造異常、僧帽弁の逆流がある部位などで、感染性心内膜炎が起こりやすくなります。

※大動脈狭窄症とは、大動脈弁付近が構造的に狭くなっている疾患。

感染性心内膜炎の検査は、以下のようなものが挙げられます。

感染性心内膜炎の検査

- 聴診

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- 心電図

- 血液培養※

- 尿検査

など

※血液培養とは、血液での細菌増殖の有無、細菌の種類、有効な抗生物質の特定を行う検査。血液培養は複数回行うことがある。

感染性心内膜炎は、隠れている疾患の可能性や、感染、免疫介在性疾患、心内膜炎から波及している異常を検出し、全身的な状態を把握する必要があります。

生前に感染性心内膜炎を確定診断するのは難しいです。

血液培養の結果や、他の検査所見、症状や経過などが総合的に判断されます。

犬の感染性心内膜炎の予防方法

感染性心内膜炎の明確な予防方法はありません。

異常があれば、動物病院を受診しましょう。

犬の感染性心内膜炎になってしまったら

感染性心内膜炎は、最初は入院して集中的な治療を行う必要があります。

感染性心内膜炎の治療では、血液培養の結果に基づき、原因となっている細菌に有効な抗生剤を使用します。

ただ、血液培養の結果が出るまでには日数がかかるため、感染性心内膜炎の可能性が高い場合、すぐに複数の抗生剤を投与します。

並行して、心不全や背景にある疾患、感染性心内膜炎で引き起こされた疾患も治療します。

感染性心内膜炎の経過はかなり厳しく、感染性心内膜炎の犬の3割は1週間以内に死亡し、それを含めた9割は5カ月以内に死亡しているという報告があります。

犬におかしい様子があれば、動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問