猫の胆管炎・胆管肝炎とは

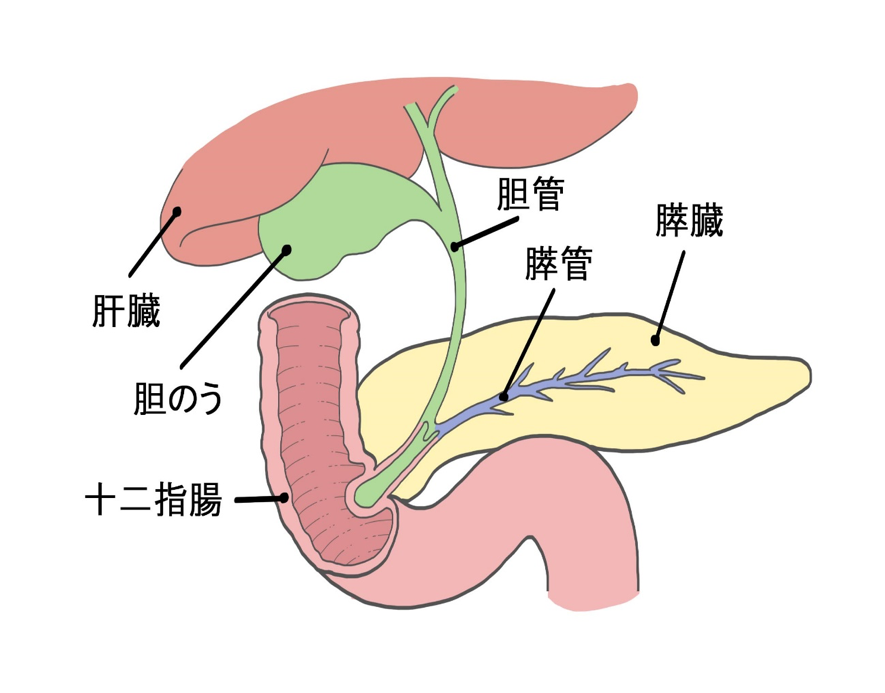

胆管とは、胆のうから消化液である胆汁が消化管に放出されるまでに通る道(管)です。

胆のうは袋状の臓器で、肝臓に隣接しており胆汁をため、それを消化管に出す働きをします。

この胆管で炎症が起きた状態を胆管炎といい、さらに肝臓にも炎症が広がった状態を胆管肝炎といいます。

肝臓の病気の中でも胆のうや胆管に関わるものは犬よりも猫に多く、胆管炎・胆管肝炎も猫がよくかかる病気のひとつです。

猫の胆管炎・胆管肝炎は以下のように分類されます。

- 好中球性胆管炎・胆管肝炎

- リンパ球性胆管炎・胆管肝炎

- 肝吸虫(寄生虫の一種)の感染による慢性胆管炎・胆管肝炎

好中球性胆管炎・胆管肝炎

化膿性の胆管炎で、細菌感染により引き起こされます。

好中球とは細菌など体に異物が入ってきたときにそれを排除しようと働く免疫に関わる細胞で、膿は死んだ好中球などが集まったものです。

リンパ球性胆管炎・胆管肝炎

細菌感染がみられず、胆管や周囲の肝臓にリンパ球という炎症のときに出てくる免疫細胞が炎症部分に主にみられるのでこう呼ばれています。

肝吸虫寄生による慢性胆管炎・胆管肝炎

胆管などに寄生する肝吸虫という寄生虫に感染することで、慢性的な胆管炎を引き起こします。

ここでは、猫の胆管炎・胆管肝炎でよくみられる「好中球性胆管炎・胆管肝炎」と「リンパ球性胆管炎・胆管肝炎」について説明します。

猫の胆管炎・胆管肝炎の症状

症状は慢性的に経過し、激烈な症状ではありませんが長期間続くことが多いです。ただ、好中球性胆管炎では急に激しい症状が現れ、経過も早い急性の症状が出ることがあります。

主な症状は食欲不振や元気消失、嘔吐、腹部痛などです。症状が進行すると、皮膚や粘膜、白眼などが黄色くなる黄疸(おうだん)が現れることもあります。

胆管炎・胆管肝炎の主な症状

- 食欲不振

- 元気がなくなる

- 嘔吐

- 体重が減る

- 下痢

など

リンパ球性胆管炎・胆管肝炎はペルシャ猫で発生率が高いです。また、発症年齢は一般的に6か月~4歳の若齢か6~9歳の中年齢といわれています。

猫の胆管炎・胆管肝炎の原因

猫の胆管と膵管(膵臓が分泌する消化液が十二指腸へ出てくるときに通る道)の排出口は同じ場所にあり、これは猫に特有の構造です。この構造的に膵炎や腸炎から胆管へ炎症が広がることも多いといわれています。実際、胆管炎(胆管肝炎)、膵炎、炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)が同時に起こることもよくあります。

<猫の胆管・膵管の開口部の模式図>

以下は好中球性、リンパ球性胆管炎・胆管肝炎のそれぞれ考えられている原因です。

好中球性胆管炎・胆管肝炎

好中球性胆管炎は腸管からの細菌の感染が原因ではないかと考えられています。胆管肝炎で症状が進むと、胆管が破裂することもあります。

リンパ球性胆管炎・胆管肝炎

リンパ球性胆管炎・胆管肝炎の病態には免疫が関わっていると考えられています。

胆管炎・胆管肝炎で行われる主な検査は以下の通りです。

胆管炎・胆管肝炎の主な検査

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- 血液凝固系検査

- 生検(開腹手術、腹腔鏡など)

- 病理組織検査

※血液を固める働きに異常がないかを調べる血液検査 など

猫の胆管炎・胆管肝炎の予防方法

猫の胆管炎・胆管肝炎の予防法は特にありません。

何となく元気や食欲がない、気持ち悪そうに口をくちゃくちゃしたり嘔吐をしたりするなどおかしい様子が見られたら、早めに動物病院に連れて行きましょう。

猫が胆管炎・胆管肝炎になってしまったら

胆管炎・胆管肝炎では、開腹手術をして生検・病理組織検査を行い、どのような病態が起こっているのか診断します。

その結果が出るまで、抗生剤などが使用されます。

好中球性胆管炎・胆管肝炎とリンパ球性胆管炎・胆管肝炎の治療法は以下の通りです。

好中球性胆管炎・胆管肝炎

主に抗生剤が治療に使われます。

好中球性では緩やかな症状が長期間続く慢性だけでなく、急性の激しい状態になることもあります。

ショックに関連した低血圧、血液凝固異常への対処、脱水や血液バランス(電解質など)の改善も行われます。

また、好中球性では胆石などで胆管が詰まっている場合もあり、そのときは手術で詰まりをなくすことが先決となります。

好中球性胆管炎・胆管肝炎は膵炎や炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)など併発疾患があると、経過は良好でないといわれています。

リンパ球性胆管炎・胆管肝炎

ステロイドを中心に投与します。ステロイドで効果がみられない場合は他の免疫抑制剤が使われることもあります。

リンパ球性では、根本的な治療法というものはなく、病状の進行とそれに伴う組織の変化を抑える目的で治療を行います。

経過をみながらステロイドを減薬していくことになりますが、完全に内服をやめるのは難しいことがほとんどです。定期的に血液検査を行い、胆管炎・胆管肝炎に関連する値が上昇していれば、量を調節する、他の薬を試す、リンパ腫が隠れていないか疑うなどが行われます。

純血種では雑種よりも生存期間が短い傾向にあるという報告もあります。

共通の治療

好中球性、リンパ球性胆管炎・胆管肝炎のどちらの胆管炎・胆管肝炎にも共通する治療として、食欲不振や嘔吐には、食欲を刺激するような薬(シプロヘプタジンなど)や吐き気を抑える薬が使われます。他にも、腹痛には鎮静剤(痛みのコントロールに使われる薬)、胆管が詰まっていなければ胆汁の液体成分を多くする薬(ウルソデオキシコール酸)と、状態に合わせて処方されます。

胆管炎・胆管肝炎は慢性的に緩やかな症状が続くこともあります。激しい症状が出たときはもちろんですが、早めに動物病院を受診し、早期に治療を始めることが大切です。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問