猫の膵炎とは

膵炎は、何らかの原因により、膵臓に炎症が起きる疾患です。

膵臓は、インスリンなどのホルモンや消化酵素を分泌する働きをしています。

膵炎は、急性膵炎と慢性膵炎に分けられます。

急性膵炎は、突然発症し、状態が急速に進行します。 慢性膵炎は、症状はさほど激しくなく、長期間でゆるやかに進行していきます。

猫の膵炎では、急性膵炎と慢性膵炎が同時に起こっていることもあります。 また、急性膵炎や重度の膵炎であれば、死に至ることもあります。

猫では、慢性膵炎の方が急性膵炎よりもよくみられます。 特に症状がみられず健康にみえる猫の中にも、慢性膵炎の猫は多くいると考えられています。

膵臓はインスリンを分泌する臓器なので、糖尿病を診断されたときに膵炎が起こっている猫も多くみられます。

他にも膵炎を発症した猫は、胆管肝炎、腸炎も併発しやすく、これらをあわせて発症している状態を三臓器炎といいます。

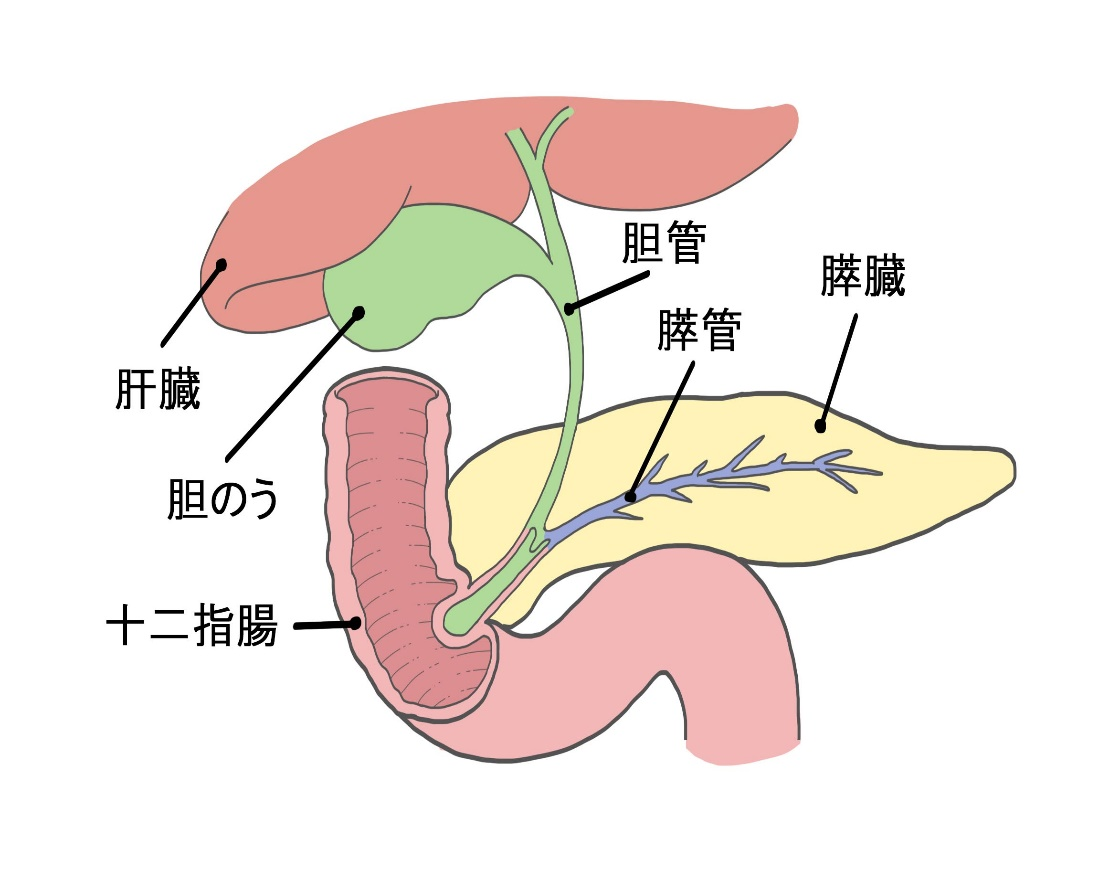

猫では犬と異なり、膵管と胆管がつながっています。

※膵管とは、膵臓が作る消化液(外分泌)を排出する管で、胆管とは、胆汁が通る管のこと。

この解剖学的な位置により、膵炎が起こると胆管にも炎症が広がりやすいため、三臓器炎になりやすいといわれています。

<猫の膵管の模式図>

猫の膵炎の症状

犬の膵炎では嘔吐や下痢が一般的ですが、猫の膵炎では特徴的な症状がなく、ほとんどで症状がはっきりと現れません。

特に慢性膵炎は、その傾向が強くなります。

症状が現れても、何となく元気がない、または食欲がないなど、他の病気でも現われるような症状や分かりにくい症状が多いので、猫の膵炎は発見や診断が難しいです。

猫の膵炎では、以下のような症状が現れます。

膵炎の症状

- 食欲不振

- 元気がなくなる

- よく寝るようになる

- 脱水

- 体重減少

- 嘔吐

- 腹痛

- 黄疸(おうだん)

- 発熱

- 低体温

など

猫の膵炎の原因

猫の膵炎の原因として、感染症や外傷、腫瘍、麻酔による血流の低下などが挙げられることがありますが、膵炎の猫で、はっきりとした原因は分からないことがほとんどです。

膵炎の検査は以下のようなものがあります。

膵炎の検査

- 触診

- 血液検査

- 猫膵特異的リパーゼ(Spec fPL)

- レントゲン検査

- 超音波検査

- 膵臓の針穿刺吸引(FNA)

- 膵臓の生検・病理組織検査※

など

※膵臓の生検は、開腹手術により採材します。

膵炎の確定診断には、病理組織検査を行う必要があるので、生前の確定診断が難しい疾患のひとつです。

また、一般の血液検査や特殊血液検査である猫膵特異的リパーゼ(Spec fPL)、超音波検査は、膵炎の所見がなくても、膵炎を否定しきれません。

他にも、必要があればその都度検査が行われます。

猫の膵炎の予防方法

猫の膵炎を確実に予防できる方法はありません。

おかしい様子があれば、動物病院で診察を受けましょう。

猫が膵炎になってしまったら

猫の膵炎の治療は、急性と慢性、またその重症度により異なります。

- 輸液療法

- 痛みの緩和

- 制吐剤の投与

- 合併症の治療、管理

- 経鼻または経腸チューブ※などでの給餌

急性膵炎では、基本的に入院して治療が行われます。

食事は低脂肪のものに切り替えます。 猫は絶食を行うと、肝リピドーシスという命を脅かすような状態になるので、

慢性膵炎では、上記の治療を通院しながら行い、急激に悪化したときには、入院して集中的に治療を行います。 急に食欲や元気がなくなったときなどは、すぐに動物病院に連れて行く必要があります。

膵炎は急性または重度で、他にも合併症を併発すると、死に至ることもある重要な疾患です。

異常があれば動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問