猫のリンパ腫とは

リンパ腫とは、血液のがんのひとつで、白血球のひとつであるリンパ球ががん化したものです。

リンパ球は免疫に関わる細胞で、体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体を攻撃、排除する働きがあります。

犬と猫のリンパ腫は、発生する場所により以下のように4つの型に分けられます。

リンパ腫が発生した部位による分類

- 多中心型(たちゅうしんがた)

- 縦隔型(じゅうかくがた)

- 消化管型

- 節外型(せつがいがた)

●多中心型

リンパ節や肝臓、脾臓、骨髄に腫瘍細胞が存在します。

リンパ節は、リンパ球をはじめ他の免疫細胞も集まる部位です。

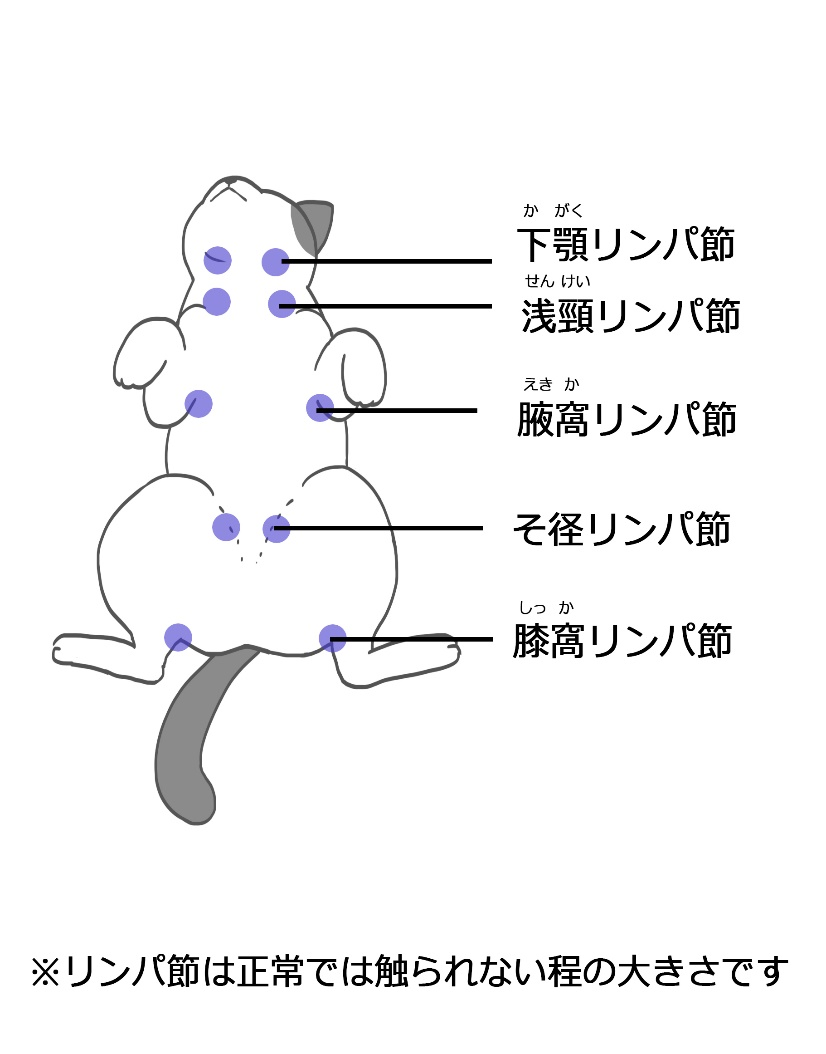

以下は体の表面にある体表リンパ節の場所を示したものです。

多中心型では体表リンパ節が腫れて、リンパ腫に気づくことが多いです。

<体表リンパ節の模式図>

●縦隔型(じゅうかくがた)

縦隔とは、左右の肺と胸部の骨(胸骨と胸椎)で囲まれた部分で、食道や気管、心臓、血管、胸腺(免疫にかかわる臓器)、神経など肺以外のさまざまなものがある空間を指します。そこのリンパ節などが腫瘍細胞に侵されます。

●消化管型

胃腸などの消化管に腫瘍ができます。盛り上がったように塊をつくったり、胃腸管にしみこむように腫瘍細胞が広がったりします。腹腔内にあるリンパ節が腫れることもあります。

●節外型

リンパ節ではない、鼻腔、腎臓、眼、神経などが侵されます。鼻腔のリンパ腫なら「鼻腔型」と呼ばれたりします。

犬では多中心型が多いですが、猫では多中心型よりも縦隔型や消化管型、鼻腔型などが多くみられます。

猫のリンパ腫の特徴として、猫白血病ウイルス(FeLV)感染症と猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症が関わることがあります。

猫のリンパ腫の症状

リンパ腫が発生した部位により症状はさまざまです。

共通する症状としては、

- 元気低下

- 食欲不振

- 体重減少

などが挙げられます。

それぞれの型では上記の症状に加えて、以下のような症状がみられます。

縦隔型リンパ腫の症状

- 息が速い

- すぐ疲れる、動きたがらない

- 呼吸困難

など

消化管型リンパ腫の症状

- 下痢(黒いこともある)

- 嘔吐

など

鼻腔型リンパ腫

- 呼吸のときに鼻から音がする

- 鼻汁や鼻出血

- 顔面変形

など

他にも、眼にできるリンパ腫ではブドウ膜炎や、眼球が飛び出してきたり、神経を侵すリンパ腫では神経症状が現れたりします。

猫のリンパ腫の原因

猫のリンパ腫の明確な原因は分かっていません。

なお、猫のリンパ腫は、猫白血病ウイルス(FeLV)感染によりリンパ腫発生の確率が上がります。猫免疫不全ウイルス(FIV)に感染している猫でもリンパ腫の危険性は高まり、猫白血病ウイルス(FeLV)と猫免疫不全ウイルス(FIV)の両方に感染している猫ではリンパ腫の発生率は格段に跳ね上がります。

猫は若齢でリンパ腫になる猫と、中高齢でリンパ腫になる猫の二つの傾向があります。前者の、若齢でリンパ腫になる猫はそのほとんどが猫白血病ウイルスに感染しています。

リンパ腫の検査は以下のようなものがあります。

リンパ腫の検査

- 触診

- 血液検査

- FIV検査/ FeLV検査

- X線検査

- 超音波検査

- FNA(針穿刺吸引)・細胞診

- 内視鏡検査

- 病理組織検査

- 免疫染色※1

- フローサイトメトリー※2

- クローナリティー解析

※体を触って、痛みやしこりなどの異常がないかを調べる

※FNA(針穿刺吸引)とは、病変部を針で刺し、ポンプ(シリンジ)で吸引し細胞を採取すること

細胞診とは、採取した細胞を顕微鏡で観察する検査

※手術などで採取した組織の塊を標本にし、顕微鏡で観察する

※1・2通常の染色だけではわからない細胞の種類を分類するために行われる検査

※検体を増殖させ、その増殖の仕方によりがん化したものかそうでないかを判別する指標となる検査

など

細胞診だけで診断できることもありますが、さまざまな検査を組み合わせて判断します。必要であれば他の検査も行われます。

猫のリンパ腫の予防方法

猫のリンパ腫は、猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)感染によりリンパ腫になる確率が上がるので、これらのウイルス感染を予防することで、ウイルスの影響によりリンパ腫になる危険性を避けることができます。

予防する方法としては、完全室内飼育をすること(感染猫との接触を避けること)、獣医師と相談して必要であればワクチン接種を行うことなどがあります。

さらに、おかしい様子がみられたら、動物病院に連れて行き、診察を受けましょう。

猫がリンパ腫になってしまったら

リンパ腫の治療は、化学療法(抗がん剤など)が行われます。リンパ腫は高悪性度と低悪性度に分けられますが、リンパ腫が発生した部位や悪性度の高低などにより使用する薬剤が選択されます。

リンパ腫の治療は以下のようなものがあります。

リンパ腫の治療

- 抗がん剤

- ステロイド

- 抗生剤

- 制吐剤

など

化学療法(抗がん剤など)を選ばなかった場合、ステロイド剤が使用されることが多いです。

化学療法以外の治療では、消化管型リンパ腫では、腫瘍が塊状になっていると腸閉塞や腸に穴が開くこともあり、条件によっては化学療法の前に腫瘍の塊を外科的に切除します。

鼻腔型リンパ腫などでは放射線療法を行う場合もあります。

※放射線療法には、特殊な装置が必要であり実施できる施設は限られる

化学療法では、抗がん剤や個体の反応により異なりますが、骨髄で白血球などの血液の成分を作る働きが著しく弱くなったり、嘔吐や食欲不振、下痢などの消化器症状などが出たりするなどさまざまな副作用が現れることも多いです。

副作用の発現や猫の状態により、抗がん剤の量の変更や抗がん剤の投与を延期あるいは中止する必要があるため、定期的に血液検査などを行います。

化学療法の副作用で白血球が少なくなると細菌感染や敗血症※の危険性が出てくることがあるので、抗生剤を使用したり、消化器障害が現れた場合は制吐剤や消化管を動かす薬が使われたりします。なお、副作用が出る可能性が高いと考えられる場合は、予防的にこれらが使用されます。

※敗血症とは、血中で細菌が増殖して多臓器不全に陥った状態

中には副作用として細菌感染の無い出血性膀胱炎になる抗がん剤もあり、その抗がん剤使用時には輸液療法(点滴)や利尿剤が使われることもあります。

他にも、発生した部位により症状は異なりますが、嘔吐があれば制吐剤を使用し、口から食事をとることが難しいのであれば、栄養や薬剤を入れる管を鼻や食道から入れることもあります。

化学療法は効果や副作用、費用などを獣医師によく説明してもらい、分からないことや不安があれば獣医師にしっかり聞き、治療方針を決めていきましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問