猫の脊髄腫瘍とは

猫の脊髄腫瘍(せきずいしゅよう)とは、脊髄にできた腫瘍のことです。脊髄の外側や脊髄にできた腫瘍が脊髄を圧迫します。

脊髄腫瘍は、最初に脊髄から発生した腫瘍と他の場所でできた腫瘍から転移したものとに分けられます。

脊髄から発生する脊髄腫瘍ではリンパ腫が最も多く、他の腫瘍はまれです。

一方、転移性腫瘍には甲状腺腫瘍や黒色腫(メラノーマ)があります。

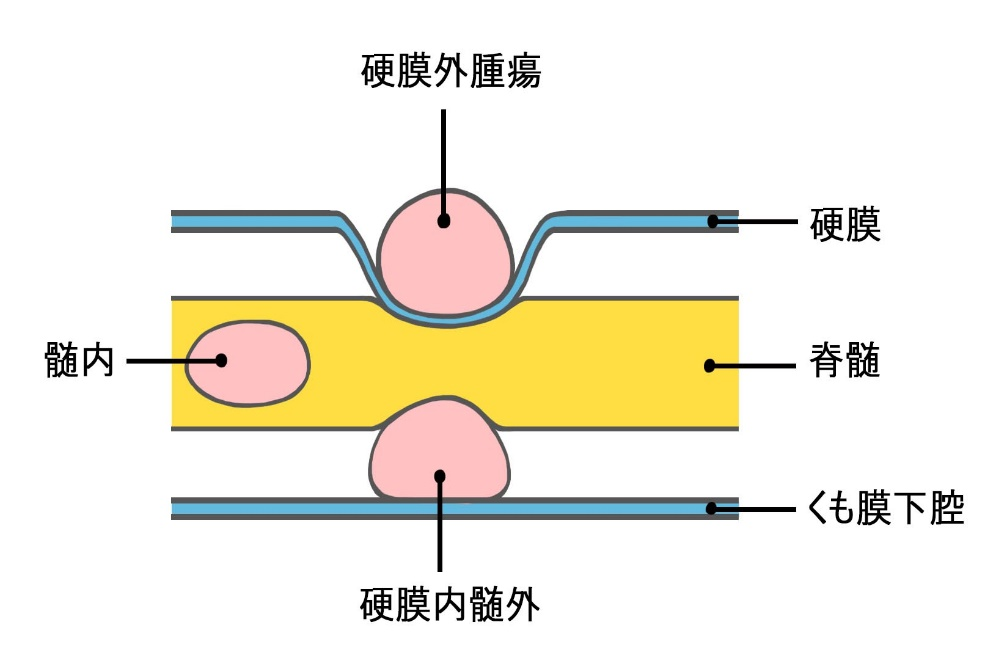

脊髄の表面は軟膜という膜で隙間なくおおわれており、その外側にはくも膜下腔という空間があり、脳脊髄液(CSF)で満たされています。くも膜下腔の外側にはくも膜と硬膜があります。

脊髄腫瘍には、

- 一番外側の膜である硬膜の外にできて脊髄を圧迫するもの(硬膜外)

- 硬膜と脊髄の間にできるもの(硬膜内髄外)

- 脊髄の中にできるもの(髄内)

があります。

<脊髄腫瘍の模式図>

硬膜外腫瘍では、骨肉腫がリンパ腫の次に多く、他には線維肉腫などの発生がみられます。

硬膜内髄外腫瘍では髄膜腫(ずいまくしゅ)や神経鞘※(しんけいしょう)腫瘍が多くみられ、髄内腫瘍では神経膠(こう)腫瘍(グリア※系腫瘍)などが報告されています。

※神経鞘やグリア細胞は神経細胞(ニューロン)の働きを支える

猫の脊髄腫瘍の症状

脊髄に腫瘍ができると痛みやふらつきなどが出ます。

猫の脊髄腫瘍での症状は以下のようなものがあります。

猫の脊髄腫瘍の症状

- 運動すると足がうまく動かないときがある

- 足が動かない

- 動こうとしない

- 痛がる

- 食欲不振

- 元気消失

など

腫瘍ができた部位により、麻痺が出る部位などが異なります。

猫の脊髄腫瘍の原因

脊髄腫瘍の明確な原因は分かっていません。

脊髄腫瘍の多くはリンパ腫です。

猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)がリンパ腫の発生に関わり、脊髄リンパ腫の一部でもこれらのウイルスが感染している例がみられます。

脊髄腫瘍の検査は以下のようなものが挙げられます。

脊髄腫瘍の検査

- 触診

- 神経学的検査

- 血液検査

- FIV検査/ FeLV検査

- X線検査

- 超音波検査

- 脊髄造影検査

- 脳脊髄液(CSF)分析

- CT検査/ MRI検査

- 生検・病理組織検査

※外科的切除時に採取された腫瘍が、どのような腫瘍かなどを調べる

など

他の部位の腫瘍から転移した可能性がないかも調べられます。他にも必要な検査があればその都度行われます。

猫の脊髄腫瘍の予防方法

脊髄腫瘍で最もみられるリンパ腫は、猫白血病ウイルス(FeLV)と猫免疫不全ウイルス(FIV)の感染により発生する確率が上がります。

全ての脊髄リンパ腫にこれらのウイルスが関わっているわけではありませんが、完全室内飼育にしたり、必要であればワクチン接種(獣医師に要相談)を行ったりすることで脊髄リンパ腫発生の確率を下げることができるかもしれません。

歩き方や動き方などで異常な様子がみられたら、すぐに動物病院で診察を受けましょう。

猫が脊髄腫瘍になってしまったら

脊髄腫瘍の治療は、腫瘍ができた部位やその範囲、また腫瘍の種類により異なり、治療法として以下のようなものが挙げられます。

脊髄腫瘍の治療

- ステロイド剤

- 外科的切除

- 放射線療法

- 化学療法(抗がん剤)

など

脊髄から発生する脊髄腫瘍で最も発生が多いリンパ腫の場合は、外科的切除より化学療法(抗がん剤)や放射線治療が選択されます。リンパ腫と診断するために腫瘍を検査する必要があります。

他の脊髄腫瘍では、腫瘍が脊髄や脊椎を巻き込んでいない場合は外科的切除が第一選択となります。外科的切除は難しい手術になることもあり、二次診療施設などに紹介されることもあります。

放射線療法は外科的切除の補助として行われることが多いです。腫瘍の種類により必ずしも術後の放射線療法が効果的でないものもあり、腫瘍の種類や状況などを踏まえて選択されます。

※放射線療法は特殊な設備を必要とするため、大学附属動物病院などの二次診療施設で行われます。また、放射線療法を行うときには全身麻酔が必要になります。

脊髄腫瘍では腫瘍が脊髄を圧迫し障害をもたらすので、圧迫を取り除くことを目標に治療が行われる場合もあります。

背中を痛がったり、ふらつきがみられたりするなどおかしい様子がみられたらすぐに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問