犬の僧帽弁閉鎖不全症とは

犬の僧帽弁(そうぼうべん)閉鎖不全症とは、犬で最もよくみられる心疾患です。

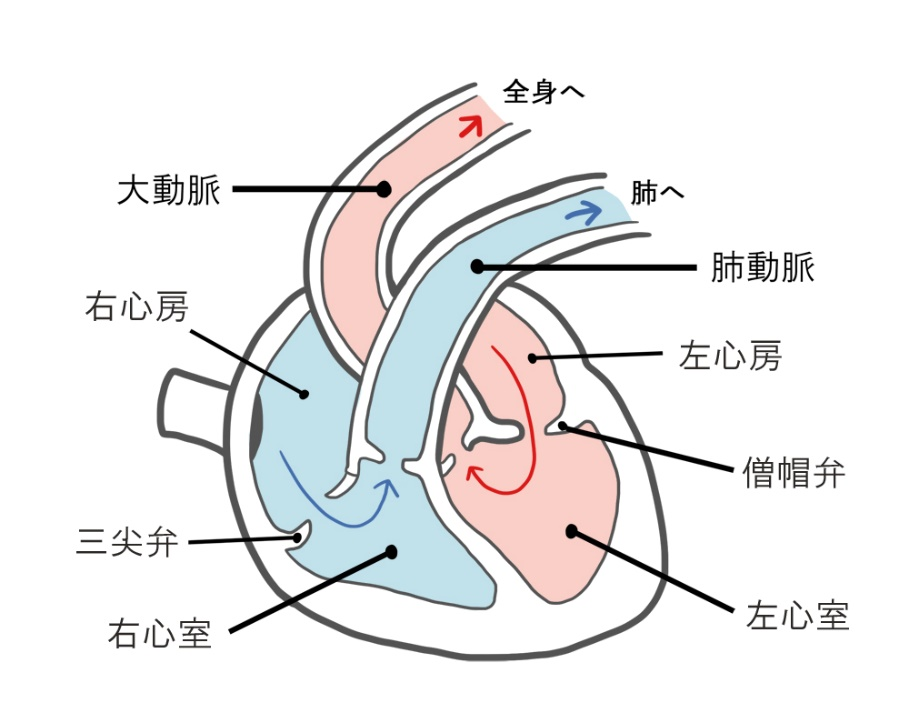

心臓では、全身からの血液が右心房に集まり、右心室から肺に送られ、血液がきれいにされます。

肺できれいになった血液は左心房に戻り、左心室から全身へと送られます。

この左心房と左心室の間にあり、血液を送る働きをスムーズにしているのが、僧帽弁です。

<心臓の模式図>

心臓に負荷がかかり、僧帽弁が厚くなるなど変化して、血流が逆流し、さらに心臓に負荷がかかって状態が進行していきます。

初期は、体内でうまく働いていない部分を他の働きで補い、症状は現れませんが、徐々に心臓の構造の変化やかかる負荷が大きくなり、症状が現れるようになります。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の症状

僧帽弁閉鎖不全症の症状は、以下のようなものがあります。

進行の程度によっても、現れる症状は異なります。

僧帽弁閉鎖不全症の症状

- 疲れやすい

- あまり動きたがらない

- 咳をする(夜から朝方が多い)

- 食欲が落ちる

など

僧帽弁閉鎖不全症が進行すると、

- 呼吸がゼーゼーいう

- 口の粘膜が白っぽい

- おなかが膨れている(腹水)

- 失神

などの症状も現れるようになります。

僧帽弁閉鎖不全症により、肺に水がたまる肺水腫になることもあり、急激な肺水腫は、いつ命を落としてもおかしくない、緊急的な状態です。

僧帽弁閉鎖不全症が進行し、右心不全となり三尖弁閉鎖不全症が起こると、失神したり、肺高血圧症になったりする末期的な状態に移行していきます。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の原因

僧帽弁閉鎖不全症では、僧帽弁の状態が変化して、正常に機能しなくなり起こります。

その詳しい原因ははっきりとは分かっていません。

ただ、僧帽弁閉鎖不全症になりやすい以下のような犬種があります。

僧帽弁閉鎖不全症になりやすい犬種

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

- マルチーズ

- ヨークシャー・テリア

- チワワ

- トイ・プードル

- シー・ズー

- ミニチュア・シュナウザー

- ダックスフンド

など

小型犬では、僧帽弁閉鎖不全症を発症しやすいといわれています。

僧帽弁閉鎖不全症になりやすい犬種の中でも、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは特に、若齢、高率に発症することが知られており、治療への反応が悪いことも多いです。

僧帽弁閉鎖不全症の検査は、以下のようなものが挙げられます。

僧帽弁閉鎖不全症の検査

- 聴診

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

など

必要であれば、心電図や血圧測定も行います。

僧帽弁閉鎖不全症の症状は、他の病気でも一般的に見られる症状も多いので、さまざまな検査を行い、原因を絞っていきます。

犬の僧帽弁閉鎖不全症の予防方法

僧帽弁閉鎖不全症の予防方法は、特にありません。

ワクチン接種や健康診断などの際に、聴診し、必要であれば検査を行うことで、早期発見につながります。

また、疲れやすい、咳が出るなど、犬におかしい様子があれば、早めに動物病院を受診しましょう。

犬が僧帽弁閉鎖不全症になってしまったら

僧帽弁閉鎖不全症は、基本的に内科的治療が行われます。

国内で外科手術を行っている施設もありますが、限られています。

内科的治療は根本的な治療ではなく、進行を遅らせ、いい状態に長く保つことを目的としています。

検査所見と症状が現れているかなどを合わせて、治療を始めるかが提案されます。

僧帽弁閉鎖不全症の治療は生涯にわたって続くので、飼い主様や犬の状況などに沿って相談し、治療方針が決定されます。

僧帽弁閉鎖不全症の治療は、以下のようなものがあります。

僧帽弁閉鎖不全症の治療

- ACE阻害薬

- 利尿剤

- ピモベンダン(血管拡張、強心)

- 血管拡張薬

- 強心剤

- 運動制限

- 食事療法

など

排出しきれない腹水や胸水がたまるようなら、状態をみながら利尿剤で定期的に抜きます。

僧帽弁閉鎖不全症は進行していくので、定期的にX線検査や超音波検査を行い、状態を把握しながら、治療を調整していきます。

急性肺水腫であれば、酸素吸入や血管拡張剤、利尿剤の使用などで、緊急的かつ集中的な処置を行います。

治療の段階までいかない場合や僧帽弁閉鎖不全症になりやすいといわれている犬種は、健康診断などで、定期的に検査をして経過観察をされます。

運動制限や食事療法を行うこともあり、日常生活では、熱中症にかかりやすいので、環境の管理が必要です。

僧帽弁閉鎖不全症では、初期は症状が現れず、状態が進行していきます。

早期発見し、適切な段階で治療を始めることが、僧帽弁閉鎖不全症の進行を遅らせる上で重要です。

治療中は、定期的に診察を受け、調子が悪くなったり咳が多くなったりするなど、変化が見られたらすぐに受診することが大切です。

犬に異常な様子が見られたら、早めに動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問