猫の尿道閉塞とは

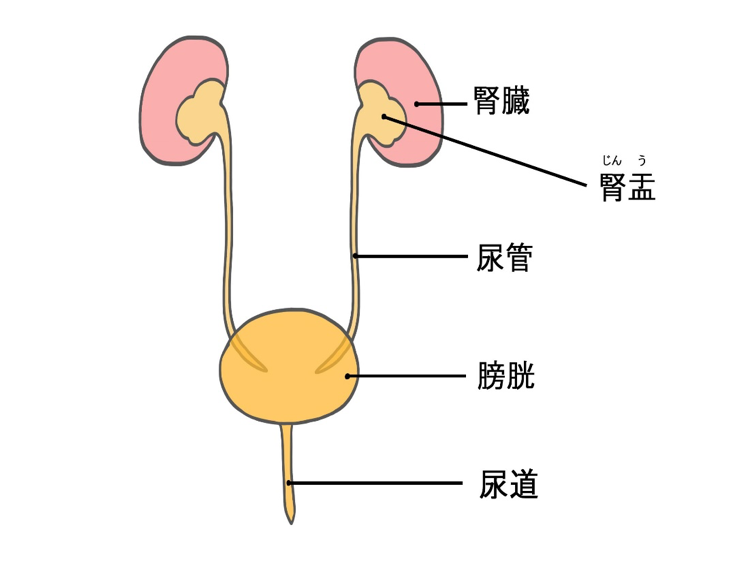

尿道閉塞とは、膀胱から続く管で体外に尿を排泄する通り道である尿道が何らかの原因で詰まり、排尿できなくなった状態です。

<尿路の模式図>

尿道閉塞になると短時間で急性腎不全や尿毒症※となり、治療を行わないと数日(早くて2~3日)で死に至ります。また、治療が遅れると慢性腎不全が残ってしまうこともあります。

※排尿ができないことにより腎臓が機能しなくなり、尿から排出されるはずの毒性物質が体に回る状態

尿道閉塞は、気温が下がり猫の飲水量が少なくなる冬(寒い時期)に増えてきます。尿道閉塞の発生は、尿道が狭い雄猫に多く、なかでも早くに去勢手術を行い陰茎の発達が不十分な雄猫や肥満の雄猫はなりやすい傾向にあります。

猫の尿道閉塞の症状

尿道閉塞は尿道が塞がれることによって尿が出なくなることです。よって猫は排尿姿勢をしきりに取りますが、尿がぽたぽた垂れる、あるいは全く出ない状態になります。

排尿できず膀胱が最大限に張った状態になるので、強い痛みを伴います。

そして、時間が経過すると排尿できないことにより急性腎不全や尿毒症が進行していきます。

尿道閉塞の症状は以下のようなものがあります。

尿道閉塞の症状

- しきりに排尿姿勢はとるがほとんど、あるいは全く尿が出ない

- 異常な鳴き声を上げる

- 外陰部をしきりに舐める

- 暗いところや家具の後ろなどに隠れる

- 体を触ると嫌がる、怒る

- しんどそうに呼吸をする

- 食欲不振

- 元気消失

- 嘔吐

- ぐったりする

など

猫の尿道閉塞の原因

猫の尿道閉塞の最も多い原因は、膀胱や尿道の炎症により出てきたかけら、膿や粘液、結晶尿からの結晶などがかたまった尿道栓子(にょうどうせんし)が栓となり尿道を塞ぐことです。

他には結石、腫瘍(しゅよう)、尿道炎により尿道の途中で組織が盛り上がり尿道が狭くなることなどが原因として挙げられます。

以下は尿道閉塞で行われる検査です。

尿道閉塞での検査

-

触診

※体を触って痛みや触感の異常がないかを調べる - 血液検査

- 尿検査

- 超音波検査

- X線検査

など

必要であれば結石分析など他の検査も行われます。

猫の尿道閉塞の予防方法

尿道閉塞の予防方法としては、下のようなものが挙げられます。

-

水をよく飲むように工夫する

(設置場所を増やす、水をこまめに変える、流水タイプの飲水器を使うなど) - トイレをこまめにきれいにし、十分な数を用意する

- 膀胱炎、結石、結晶尿の早期治療または継続治療

など

そして尿道閉塞になってしまった場合、最も大切なのは早期発見し、なるべく早く閉塞を解除し結晶尿や膀胱結石、腎不全などがあればその治療を行うことです。

そのためには

- 排泄状況の把握(日ごろから)

- 異常があればすぐに受診

などが非常に重要になります。

猫が尿道閉塞になってしまったら

猫が尿道閉塞になってしまったら尿道閉塞を解除すること(閉塞を取り除き開通させる)と体の状態を安定させることがまず行われます。どちらを優先するかは状態により判断されます。

閉塞解除(尿道の詰まりを除去し開通させる)のときには猫の安全のために軽い麻酔をかけたような状態(鎮静)にして行うこともあります。

閉塞解除は尿カテーテル(尿道から膀胱に通す細い管)を尿道に入れると、閉塞部位で止まるので軽く押して押し進められるか確認し、できないようなら生理食塩水を急速に流し入れて閉塞の原因を膀胱へと押し戻すなどします。

他にも閉塞解除のためにさまざまな方法が試みられます。

閉塞解除が困難な場合、超音波ガイド下で針を腹部から膀胱に刺して膀胱の減圧を行う方法もありますが、これは緊急的な処置です。

解除後に再閉塞が起こりそうな場合や継続して入院による腎不全の集中的な治療が必要な場合は尿カテーテルが留置されます。

高カリウム血症や重度の脱水などで危険な状態にある場合は、それを改善し体の状態を安定させます。

高カリウム血症は急性腎不全により起こりますが、血中のカリウムの値が非常に高い場合、致死的な不整脈を引き起こす可能性があり、緊急的な集中治療が行われます。

尿道閉塞の解除ができたら、細菌尿や結晶尿、急性腎不全などの治療を行います。腎不全は重症度に合わせて治療し、結晶尿は療法食への変更などが行われます。

尿道閉塞により膀胱が過度に膨張すると自力排尿ができなくなることもあるので、治療後カテーテル留置を外した後に自力排尿できているかも確認します。

尿道閉塞が解除できない、または治療期間中何度も再閉塞し通常の生活が困難と判断される場合などには、会陰(えいん)尿道ろう設置術が行われます。

雄猫の尿道は陰茎の部分で細くなります。会陰尿道ろう設置術とは、細い陰茎尿道部を切除して太い部分の尿道から排尿できるように尿道口をつくる手術です。

尿道閉塞は結晶尿や結石、炎症による多量のかすなどがあれば、再閉塞を起こす危険があります。

治療中、あるいは治療後に家で過ごす場合は排尿の有無や排尿姿勢の頻度などおかしい様子はないかをしっかり観察し、異常があればすぐに受診する必要があります。

また、尿道閉塞の原因が結晶尿や結石の場合は、定期的な尿検査などが必要です。

尿道閉塞は緊急的な処置が必要な疾患で、放っておくと致死的な状況になります。日ごろから排泄の状況をしっかり把握し、おかしい様子が見られたらすぐに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問