猫の眼球癒着とは

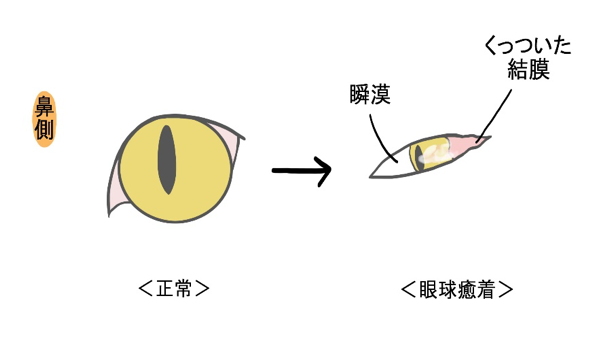

猫の眼球癒着とは、重度の結膜炎に伴い、まぶたや眼球、角膜や目頭から出てくる瞬膜が、癒着した(くっついて離れない)状態を指します。

<眼球癒着の外観的変化の一例>

具体的には、

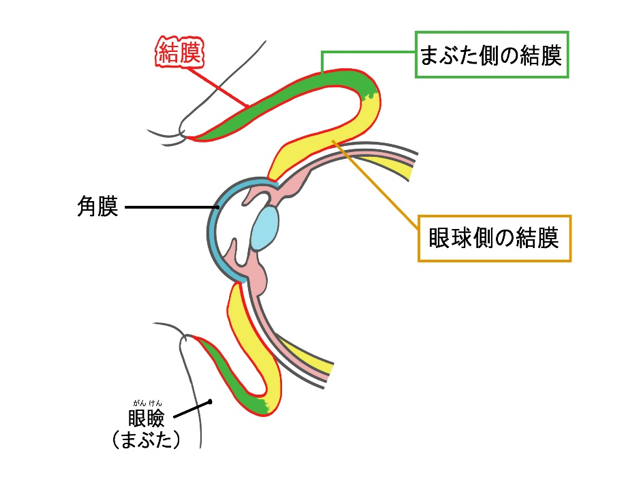

- まぶた側の結膜と眼球側の結膜同士

- まぶた側の結膜と角膜

- 目頭側から出てくる瞬膜と角膜

- 上下のまぶた側の結膜

が癒着します。

<結膜の模式図>

主に子猫で猫ヘルペスウイルスに初めて感染し重度の結膜炎を起こしたときにみられることが多いです。

ただ、重度の結膜炎を発症するとどの猫でもなる可能性はあります。

なお、ヘルペスウイルスを持っている成猫でヘルペスウイルス感染症が再発しても、眼球癒着が起こることはほとんどありません。

猫の眼球癒着の症状

まぶたと眼球や、瞬膜と眼球の癒着により、さまざまな障害が出ることがあります。

それらの症状は以下のようなものがあります。

眼球癒着の症状

- まぶたを完全には閉じることができない

- 目を開けることのできる範囲が狭くなる

- 涙が出るまたは涙が少ない

- 涙の通路が閉じてしまうことによる

- 視野が狭くなる、光が通らない

- 結膜や瞬膜の角膜と癒着、角膜の色素沈着などによる

- 結膜の充血

- 結膜が増えて厚くなる

など

猫ヘルペスウイルス感染症では特徴的な角膜潰瘍(かいよう)を発症することがあり、猫ヘルペスウイルス性結膜炎が原因の眼球癒着では角膜潰瘍を併発していることもあります。

また、細菌感染が起こっていると膿のようなめやにが出てきます。

猫の眼球癒着の原因

通常は角膜や結膜の表面は上皮細胞でおおわれており、癒着できないようになっています。

しかし、重度の結膜の炎症により、結膜や角膜表面の傷ついた部分同士がくっつき離れなくなってしまいます。

猫での眼球癒着の大きな原因は、猫ヘルペスウイルスの感染による重度の結膜炎です。

他には、クラミジア感染による重度の結膜炎でも起こる場合があります。

眼球癒着の検査

- 目の観察

- フルオレセイン染色(角膜染色)

など

猫の眼球癒着の予防方法

眼球癒着を完全に予防する方法はありません。

しかし、眼球癒着が起こる主な原因である猫ヘルペスウイルスに対してはワクチンがあります。

ワクチン接種を行える月齢になり、ワクチン接種をしっかりとしておくことが、完全な予防ではありませんが、症状を軽減することになります。

また、結膜炎のような症状がみられたときに早めに動物病院に連れて行き、治療を始めることも大切です。

猫が眼球癒着になってしまったら

眼球癒着がみられたとき、角膜潰瘍や結膜炎、その他の症状があればその治療が行われます。

眼球癒着を引き起こす最も大きな原因として、猫ヘルペスウイルス感染が挙げられます。

その場合は並行して以下のような治療もされます。

- 抗生剤内服

- 抗ウイルス薬内服

- 抗生剤点眼

- 抗ウイルス薬点眼

など

癒着自体については、癒着の程度が軽度であれば、癒着をゆっくりとはがしていく外科的処置を行うこともありますが、再度癒着してしまうことが多いです。

眼球癒着の際に、外科的処置は必ずしも選択されることではなく、大きな障害がなければ無理に行うことは勧められていません。

外科的処置を行う場合、その内容としては

- 癒着部分をはがす

- 増えている余分な結膜を切除する

- 癒着している瞬膜(目頭側から出ている膜)の切除が行われることもある

- 術後コンタクトレンズを装着することもある

- 術後、主に抗生剤の点眼を継続的に行う

などがあります。

この中で、瞬膜を切除した場合に関して、瞬膜は涙膜の構成成分の一部を産生・維持しているので、切除範囲によっては涙量の検査やコントロールが、術後必要になる可能性もあります。

眼球癒着は特に子猫の重度の結膜炎で起こることが多く、めやにや涙っぽい、くしゃみをするなどいつもと違う様子があれば、早めに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問