猫の網膜剥離とは

網膜(もうまく)とは、眼球の後部の内側をおおう膜で、目に入ってきた光を受け取り、情報として変換し、脳に送る部分です。 光を受け取り、映像として映し出すカメラのような役割をします。

網膜剥離(もうまくはくり)とは、何らかの原因により、網膜が剥がれることをいいます。

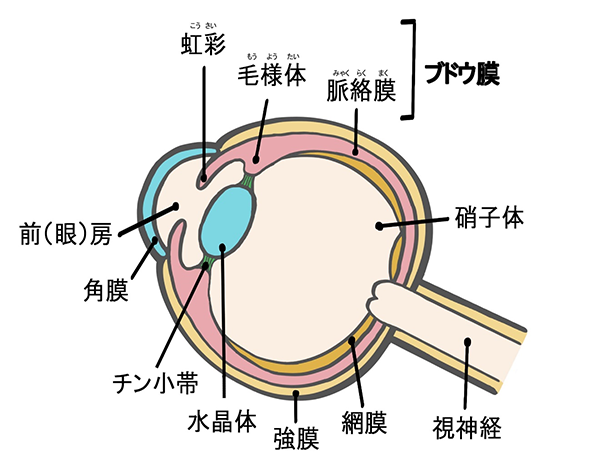

以下は眼球の模式図です。

<猫の眼球の模式図>

ごく一部分の網膜剥離では、視覚障害は起こりませんが、広範囲の網膜剥離では、視覚異常が起きたり失明したりします。

猫の網膜剥離の症状

視覚に大きな異常を示さない一部での網膜剥離では、症状に気づくことはほとんどありません。

ほとんどが、急な失明などで受診し、そのときには完全に網膜が剥離していることが多いです。

網膜剥離の症状

- 視覚に異常がある

- 歩くと物にぶつかる

- あまり動こうとしない

- しきりに臭いをかぐ

- 目の中が赤い

- 目をしょぼつかせる

など

網膜剥離の原因となる疾患によって、それぞれ異なった症状も現れます。

猫の網膜剥離の原因

網膜剥離の原因は以下のようなものがあります。

猫では、慢性腎不全や甲状腺機能亢進症の合併症である高血圧症から、網膜剥離が起こることも多いです。

網膜剥離の猫が受診する際は、失明などの視覚異常を訴えとすることがほとんどです。

そのような際の網膜剥離の検査は以下のようなものがあります。

網膜剥離の検査

- 視診

- 細隙灯検査(スリットランプ検査)※

- 眼底検査

- 超音波検査

- 眼圧検査

- 血液検査

- 血圧測定

- 尿検査

など

※細隙灯検査(スリットランプ検査)とは、細い光を目に当てて、目の表面や眼球の中を観察する検査

網膜剥離が見つかった場合は、その原因となるさまざまな疾患が考えられるので、各種眼科検査と並行して、全身的に検査します。

他にも、必要な検査があれば、その都度行われます。

特に猫では、犬の網膜剥離よりも、高血圧症が原因となる網膜剥離が多く、詳しい検査を行う必要があります。

猫の網膜剥離の予防方法

網膜剥離の明確な予防方法は今のところありません。

高血圧症などの網膜剥離の原因となる疾患がある猫では、おかしい様子がないか確認するように心がけたり、眼底検査など定期的なチェックを行ったりすることも、早期発見につながることがあります。

また、網膜剥離のリスクがあるときに、予防的にレーザーで網膜を眼底に定着させることもあります。

猫が網膜剥離になってしまったら

網膜剥離の原因に沿って、治療法が行われます。

高血圧症であれば、降圧剤などが処方されます。 さらに、高血圧症の原因となっている疾患の治療も行われます。

免疫異常による眼内の炎症などには、抗炎症薬の点眼などが使用されます。

高血圧症や炎症などによる早期の網膜剥離では、内服や点眼などの内科的治療で、網膜剥離がよくなることがあります。

また、部分的な網膜剥離や、予防的な施術として、レーザーで網膜を固定する方法も、適応の場合、行われます。

ただし、どの場合でも、完全に網膜が剥離している状態では、視覚の回復は厳しいです。 その場合は、治療を行わないこともあります。

レーザーなどの治療に関しては、適応の判断も含めて、眼科専門医や二次診療施設に紹介されることも多いです。

緑内障を合併しており、視覚がない場合は、痛みを伴うので、眼球摘出や義眼挿入を検討します。

このように、網膜剥離は原因となる疾患によって治療法も異なります。 さらに、大きな病気が隠れていることもあります。

異常に気付いたらすぐに動物病院を受診し、しっかりと検査を行いましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問