犬の網膜剥離とは

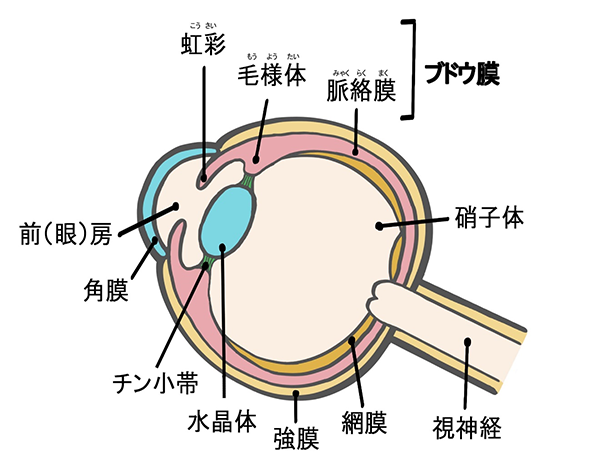

網膜剥離(もうまくはくり)とはおおまかにいえば、網膜が脈絡膜(みゃくらくまく)からはがれた状態です。

目に入ってきた光の情報は、網膜で電気信号に変換され、視神経を通り脳へと送られているので、網膜に異常が起こると失明する可能性があります。

<眼球の模式図>

網膜剥離は網膜のはがれ方により、下のように、

- 裂孔原性(れっこうげんせい):網膜に穴が開いたことによる網膜剥離

- 非裂孔原性:網膜に穴が開かないまま起こる網膜剥離

に大きく分けられます。

非裂孔原性にはさらに牽引(けんいん)性と滲出(しんしゅつ)性があります。

●裂孔原性(れっこうげんせい)

裂孔原性では、網膜に小さな穴や裂け目が入り、液状になった硝子体(しょうしたい)が網膜の下に入ることで、網膜がはがれます。

動物では少ないですが、

- シー・ズー

- ラサ・アプソ

などの犬種では高い確率で自然発生します。

●牽引(けんいん)性

牽引性とは、眼内での炎症後に起こります。

炎症から治癒する過程でひきつれた痕や炎症で形成された膜、または硝子体(しょうしたい)などに引っ張られ網膜がはがれます。

●滲出(しんしゅつ)性

滲出性とは、動物の網膜剥離で最も多く、高血圧や炎症により出てきた液が、網膜の下に貯留することで起こります。

網膜剥離は放っておくと、将来的に治療に反応しにくい慢性の緑内障やブドウ膜炎が起こります。

それらにより視力を失うと、眼球摘出や義眼にする必要が出てくることもあります。

犬の網膜剥離の症状

犬の目が見えなくなっていることに気付き動物病院へ連れて行く例が多いです。

飼い主様が気付くほどの症状が出るときは、両目の網膜の広範囲で剥離が起こっていることがほとんどです。

片目や一部のみの網膜剥離では分かりやすい症状は現れにくく、気付くことは難しいでしょう。

網膜剥離(失明の場合)の症状

- 目の前のものや家具にぶつかる

- 歩くときにしきりに地面を嗅ぐ様子がある

- 不安そうにおどおどしながら行動する

- ものを目で追う(とらえる)様子がない

など

他には、網膜剥離により眼内出血が引き起こされたときは黒目の部分が赤く見えることがあります。

犬の網膜剥離の原因

網膜剥離は、過熟(かじゅく)白内障と呼ばれる最終段階の白内障や、緑内障でも起こることがあります。

それ以外にも、下のようにさまざまな原因が挙げられます。

網膜剥離の原因

●裂孔原性(れっこうげんせい)

-

先天性

- 網膜異形成※1

- コリー眼異常(コリーアイ※2

- 硝子体(しょうしたい)の状態の変化

- 眼内手術

- 眼内の炎症後にできた膜や硝子体などに引っ張られる

- 外傷

- 眼内手術

- 糖尿病

- 高血圧

-

眼内炎

- 脈絡網膜炎※3(みゃくらくもうまくえん)

●牽引(けんいん)性

●滲出(しんしゅつ)性

など

(※1)網膜異形成とは、網膜や脈絡膜(みゃくらくまく)、強膜が正常に発育しない先天的な疾患です。

(※2)コリーアイとはコリー犬種に起こる先天性眼疾患です。病気の重症度によりさまざまな目の異常が起こり、重度になると網膜剥離を発症します。定期的な検査とそれぞれの異常に対する早期対処が重要となります。

(※3)脈絡網膜炎(みゃくらくもうまくえん)は、目の中の脈絡膜と網膜で炎症が起こっている状態です。脈絡膜と網膜は接しているので、脈絡膜で起こった炎症が網膜に広がります。

網膜剥離では、視覚の異常や失明の可能性のある症状の訴えが多く、視覚があるかの確認を行います。

具体的には、

- 目に急に手を近付ける

- 強い光を当てそれに反応するかを見る

- 目に光を当て左右の瞳孔の動きを見る

などの検査をします。

両目での失明が疑われる場合は、診察室で犬から少し離れたところで飼い主様に呼んでもらい、その道筋に障害物を置いてそれを避けられるかを見ることもあります。

網膜剥離の検査には以下のようなものがあります。

網膜剥離の検査

- 眼底検査など各種眼科検査

- 血液検査

- 超音波検査

- 血圧測定

など

網膜剥離の原因は多様なので、網膜剥離を引き起こした疾患がないかをしっかり検査します。

犬の網膜剥離の予防方法

網膜剥離は、初期ではわかりやすい症状がほとんど出ません。

そのため、事前の定期的な検査で網膜剥離を早期発見することができるかもしれません。

定期的な検査は、網膜剥離になる可能性が高い状態や眼疾患である場合は、特に重要になります。

網膜剥離になる可能性が高いケースでは麻酔をかけてレーザーを眼内に当て網膜を定着させる光網膜凝固術が予防として行われます。

犬が網膜剥離になってしまったら

網膜剥離の治療方法は網膜剥離の型により、以下のようなものがあります。

●裂孔原性(れっこうげんせい)と牽引(けんいん)性の場合

裂孔原性や牽引性の、部分的な網膜剥離であれば、それ以上の剥離の進行を予防する目的でレーザーを網膜に当てて網膜を固定する光網膜凝固術が行われます。

片側の目で網膜剥離が起こると、残った正常な目も将来網膜剥離になる可能性があるので、そちらの目にも予防的にこの手法を用います。

他には、白内障などの眼内手術後に網膜剥離を起こすケースも多く、眼内手術をした犬には予防的に行ったりします。

光網膜凝固術は専門的な設備や判断が必要になるので、眼科専門医や施術が可能な動物病院に紹介されることもあります。

また、広範囲あるいは完全な網膜剥離では治療を行わないことも多いです。

ただ、広範囲あるいは完全な網膜剥離でも、適応であれば網膜硝子体(しょうしたい)手術により、網膜を再度くっつけることができます。

しかし、この手術を行うことのできる獣医師や設備をそろえている動物病院は全国でもかなり限られます。

なお、全ての施術例で視力が回復するわけではなく、他の眼内手術同様、合併症が起こることもあります。

●滲出(しんしゅつ)性の場合

滲出性の網膜剥離は、高血圧や脈絡網膜炎(みゃくらくもうまくえん)などの炎症が原因となっているので、網膜剥離の原因となっているそれぞれの病気の治療を行います。

高血圧には血圧降下剤、さらに高血圧の原因になっている病気の治療、脈絡網膜炎や眼内炎の原因に対する治療を行います。

具体的には、腎不全、心不全などが原因の高血圧であればそちらの治療も行われ、免疫が関わる疾患であれば免疫抑制剤、細菌や真菌(かび)が原因であれば抗生剤や抗真菌剤などが処方されます。

目の奥の網膜までは点眼薬の効果は届かないので、網膜剥離の治療に関しては内用薬が使われます。

網膜剥離は状態がかなり進むまで症状に気付くことは少ない疾患です。

事前の定期的な目の検診を行い、行動や様子に異常が見られたらすぐに動物病院に連れて行きましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問