犬のブドウ膜炎とは

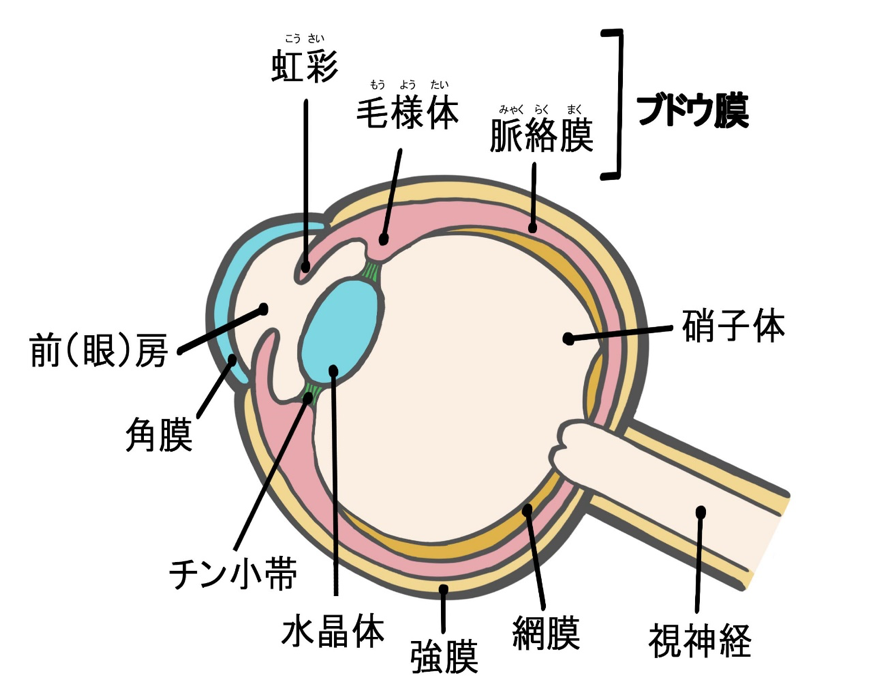

ブドウ膜とは、目の一部である虹彩(こうさい)・毛様体(もうようたい)・脈絡膜(みゃくらくまく)の総称です。

ブドウ膜は、

- 前部ブドウ膜:虹彩と毛様体

- 後部ブドウ膜:脈絡膜

に分けられます。

このブドウ膜に炎症が起こった状態を、ブドウ膜炎といいます。

虹彩・毛様体・脈絡膜の役割はそれぞれ異なります。

虹彩・毛様体・脈絡膜の役割

- 虹彩(こうさい):網膜への光の量を調整する

- 毛様体(もうようたい):

水晶体より前方の空間を満たす液体(房水:ぼうすい)の分泌や流出に関わる。

また、水晶体を支え、遠近調節を行うなどの働きを持つ。 - 脈絡膜(みゃくらくまく):

外側を強膜(白目をつくる最外側の膜)、内側を網膜にはさまれている膜。

血管が豊富に走行し、網膜に栄養供給を行う。

前部ブドウ膜(虹彩、毛様体)で炎症が起こると、虹彩炎、毛様体炎、虹彩毛様体炎(3つの判別は困難)になります。

後部ブドウ膜(脈絡膜)で炎症が起こると、脈絡膜炎や脈絡膜網膜炎(みゃくらくもうまくえん)が起こります。

脈絡膜と網膜は隣接しているので、脈絡膜で炎症が起きると、網膜まで炎症が及ぶことが多いです。

また、ブドウ膜炎はそれに続いて緑内障が起きる危険性があり、視覚障害を引き起こす可能性もあります。

<ブドウ膜の模式図>

犬のブドウ膜炎の症状

ブドウ膜炎の分かりやすい症状のひとつに、瞳孔が小さくなる縮瞳(しゅくどう)があります。

片目のブドウ膜炎であれば、片側だけ縮瞳が起こります。

他には、黒目の周りの白目の部分が赤く充血したり、涙が出たりすることもあります。

また、虹彩や瞳孔の前の部分で、もやがかかったように白く見える、出血している、白い液体が溜まっている(蓄膿)などの症状が現れる犬もいます。

ブドウ膜炎の症状

- 瞳孔が小さくなっている(縮瞳)

- 涙が出る

- 白目の部分が赤い

- 眩しそうに瞬きをする〔羞明(しゅうめい)〕

- 虹彩の色の変化

- 虹彩、瞳孔の前の部分が白くかすみがかっている(前房フレア)

- 目の痛み

- 角膜が白っぽい(角膜浮腫)

など

犬のブドウ膜炎の原因

犬のブドウ膜炎になる原因はさまざまなものがあります。

一番多いのは原因がよく分からない特発性や、免疫介在性のブドウ膜炎です。

免疫介在性のブドウ膜炎は、白内障の水晶体によって誘発されたり、全身性の免疫疾患(ブドウ膜皮膚症候群)を発症して起こったりします。

また、色素性ブドウ膜炎は、ゴールデン・レトリーバーで特にみられます。

次に感染性があり、

- ウイルスではアデノウイルス、ジステンパーウイルス

- 細菌ではレプトスピラなど

- 真菌ではクリプトコッカス

- 寄生虫ではトキソプラズマなど

が原因としてみられます。

犬のワクチンには、アデノウイルスの抗原を含みますが、接種後数週間でブドウ膜炎を起こすことがあります。

また、目への強い衝撃や角膜穿孔(かくまくせんこう:角膜に穴が開く)、目の手術などにより、外傷性のブドウ膜炎も起こります。

他には代謝性(高脂血症など)、腫瘍性、中毒性などが挙げられます。

ブドウ膜炎の原因

- 特発性(原因が分からない)

- 免疫介在性

- 感染性(ウイルス、細菌、真菌、寄生虫など)

- 高脂血症(ミニチュアシュナウザーに多い)

- 腫瘍性

- 中毒性(まれ)

など

診察ではブドウ膜炎であることを確認したうえで目の状態から原因を絞っていく必要があります。

特に両目のブドウ膜炎の場合、大きな病気が隠れている可能性も十分考えられます。

そのため、血液検査などで全身の異常を検出することも重要になります。

以下はブドウ膜炎で行われる主な検査です。

ブドウ膜炎での主な検査

- 細隙灯検査(スリットランプ検査)※

- 眼圧検査

- 眼底検査

- 眼球の超音波検査

- 血液検査

- 検査機関による感染を調べる血液検査(ウイルス、真菌、寄生虫など)

- 疑われる病気に即した検査

など

※細隙灯検査(スリットランプ検査)とは、細い光を当てて目を観察する検査

目の他の疾患(角膜の傷や涙液量の異常など)を検出する別の目の検査が行われることもあります。

犬のブドウ膜炎の予防方法

犬のブドウ膜炎で予防できることは、激しくぶつかるなど、目に強い衝撃が加わることや、角膜の傷が進行して、目に穴が開くことで起きるブドウ膜炎を避けることです。

具体的には、不意の衝突などの事故に注意する、目に異常が見られれば、早期に動物病院を受診するなどが挙げられます。

また、あまり見られませんが、フィラリア(犬糸状虫)の感染により、目に虫が侵入しブドウ膜炎を起こす例もあります。

よって、しっかりとフィラリア予防を行うことも対策になると考えられます。

犬がブドウ膜炎になってしまったら

犬がブドウ膜炎になったときの治療は、まずしっかりと原因を特定して行われるということが理想的です。

しかし、明確な原因を解明するのは、困難なことがほとんどです。

感染や他の大きな病気により、引き起こされている可能性などを除外していくことが、治療を決める上でも大切です。

ブドウ膜炎以外の疾患がある場合は、その治療が行われます。

ブドウ膜炎の治療

- 抗炎症作用のある点眼薬

- 抗生剤の点眼薬

- アトロピン点眼薬

- 抗炎症剤

- 抗生剤

- 抗真菌剤

など

ブドウ膜炎では、抗炎症治療と感染に対する治療が行われます。

アトロピンの点眼薬は、目の痛みの緩和や抗炎症作用などを目的に使用されることがあります。

しかし、これを使用することで、緑内障を発症または悪化させることがあるため、使用前には、眼圧測定などによる目の状態の把握が必須となります。

治療費の一例は以下の通りです。

この例は若齢の犬が軽度の前部ブドウ膜炎にかかった例です。

検査は目の検査のみで血液検査等は行われていません。

治療費例

- 治療期間:3週間

- 通院回数:3回

- 合計治療費用:21,708円

- 一通院当たりの治療費例:3,500~12,000円(診察料、検査、点眼薬、内用薬)

※2016年1月~2017年12月末までの実際にあった請求事例になります。事例の特定を避けるため、おおまかな治療費を掲載しています。

※こちらに記載してある診療費は、あくまでも例を記載したものになります。実際の診療内容・治療費等は、症状や動物病院によって異なりますので、ご留意ください。

この例のように軽度で治まる場合もあれば、慢性化し、治療が長期間にわたったり、重度になると、白内障や緑内障を発症したり、視覚障害を起こしたりすることがあります。

その症状は、その他の眼疾患の症状と重なるところがあるので、さまざまな検査を行い、総合的な判断をすることが必要です。

目に異常がみられるときは動物病院に連れて行ってみましょう。

また、飼い主様との日常生活の中での症状が、治療によりなくなっていったとしても、治りきっておらず知らないうちに悪化する可能性もあります。

自己判断で、治療を途中で終了せず、治療終了の指示があるまで動物病院での診察、治療をしっかりと継続しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問