犬の白内障とは

白内障とは、水晶体を構成するたんぱく質の状態が変わり水晶体が濁る目の病気です。

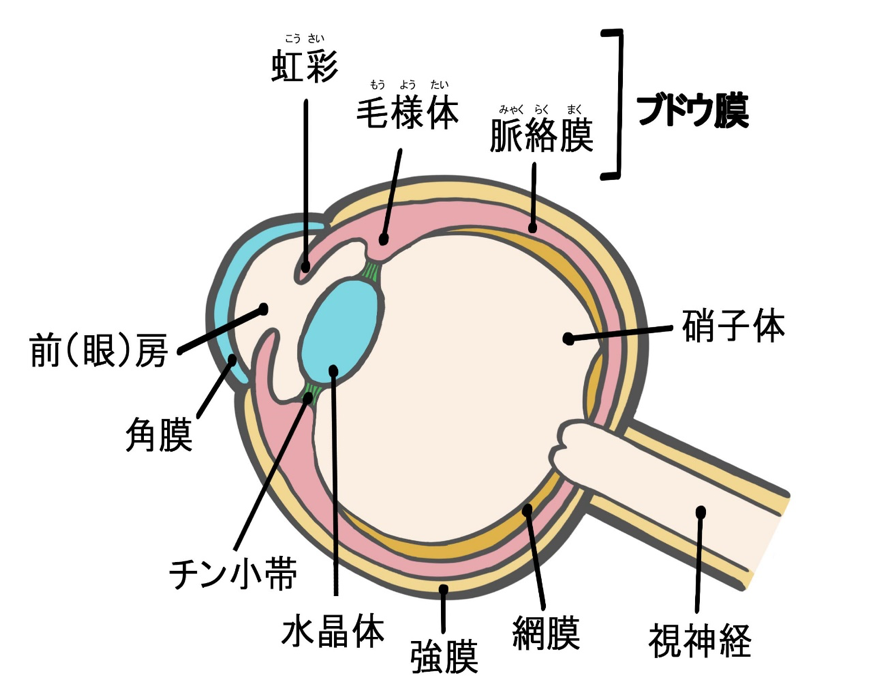

<眼球の模式図>

白内障になるとブドウ膜炎など他の眼疾患を併発することも多いです。

また、糖尿病が原因となり白内障を引き起こすこともあります。

白内障は下のように分けられます。

白内障の分類

- 先天性:生まれつき白内障になっている状態です。

- 若齢性:2歳までに発症することが多いとされています。

- 老齢性:6歳以上の発症が一般的とされています。6歳以上で白内障になった犬でも、老齢性でなく糖尿病などによるものもあります。

遺伝が原因の白内障は遅めに発生することもあり、老齢性などと分類が難しいことがあります。

また、白内障と間違えやすい症状として、核硬化症(かくこうかしょう)という水晶体の状態があるので、その区別をつける必要があります。

犬の白内障の症状

白内障の症状は以下のようなものがあります。

白内障の症状

- 水晶体(黒目の中心部)が濁っている、白い

- 目が見えにくくなっているように感じる

- 物にぶつかるようになる

など

水晶体の濁りはごく初期であればわかりにくいこともあります。

目が見えなくなっている状態ではなくても、夕方などの薄暗くなってくる時間に散歩に行くと、溝に気付かずに足を踏み外してしまったりすることもあります。

白内障の進行具合は、加齢による白内障(老齢性)では、比較的長期間でゆるやかに数年をかけて進行していきます。

一方、糖尿病性の白内障は極めて短時間で進行するようにみえます。

また、遺伝性、若年性の白内障も老齢性のものより発症する年齢が若く進行も早いことが多いです。

白内障の合併症として、ブドウ膜炎や緑内障、網膜剥離などが挙げられます。

特にブドウ膜炎は白内障が進行するにつれて発症しやすい眼疾患です。

犬の白内障の原因

犬の白内障の原因にはさまざまなものがあり、

- 加齢性(老齢性)

- 遺伝性

- 糖尿病性

- 外傷性

などが挙げられます。

他にも哺乳期の栄養の偏りや紫外線、薬物などが白内障の要因となることがあります。

また、トイ・プードル、ヨークシャー・テリア、アメリカン・コッカー・スパニエル、柴犬、シー・ズーなどが白内障になりやすい傾向があります。

白内障では目の状態や糖尿病などの全身疾患がないかを調べるために各種検査が行われます。

必要となる眼科検査は白内障の進行具合によっても異なります。

白内障での検査

- 細隙灯検査(スリットランプ検査)※1

- 眼底検査※2

- 眼圧検査

- シルマーティア試験※3

- フルオレセイン染色(角膜染色)

- 超音波検査

- 血液検査

- 尿検査

など

※1:細隙灯検査(スリットランプ検査)とは、細い光を目に当て、角膜や目の中を観察する検査

※2:眼底検査とは、暗い場所で光を当て、レンズを通して眼球の底の状態を観察する検査

※3:シルマーティア試験とは、試験紙をまぶたと眼球の間にはさみ涙量を測定する検査

白内障の手術を行う場合、水晶体の白濁で眼底検査などが行えないときは、網膜の働きが正常かを調べる網膜電位検査などを行います。

この検査は眼科検査機器の揃った動物病院にしかないことも多く、実施できる施設は限られます。

他にも必要な検査があればその都度行われます。

飼い主様が白内障の手術を希望される場合は、かかりつけの主治医が一般的な血液検査や眼科検査などをまず行います。

検査結果や状態に問題がなければ、眼科専門医や白内障手術を行うことのできる動物病院などに紹介し、連携を取りつつ、手術やその後の治療を行っていくという流れが一般的です。

犬の白内障の予防方法

白内障の明確な予防方法はありません。

ただ、糖尿病を発症している場合、早期発見・早期治療を行い、血糖値を良好な値で制御できると白内障の発症を遅らせることができるといわれています。

白内障は手術を行う場合には早期に各種検査を行うことで、検査を少なくできるなどのメリットがあります。

日頃から目の様子を観察するなど早期発見を心がけましょう。

また、手術を行わなくても、早期発見によりブドウ膜炎に対する予防的治療を始められるなど、合併症への対処が早めに行えるときもあります。

犬が白内障になってしまったら

白内障の治療には内科的治療と外科的治療があります。

また、白内障の原因として糖尿病があれば、糖尿病の治療を行います。

白内障の内科的治療は、点眼などを使用し白内障の進行を遅らせる目的で行われますが、治療として有効であるというデータは今のところ出ていません。

白内障では、水晶体のたんぱく質の状態が変わったことにより水晶体が濁っているので、濁りが出るとそれを元に戻すことはできません。

白内障自体の治療だけでなく、ブドウ膜炎など合併症があればその治療も行われます。

慢性的なブドウ膜炎は緑内障を引き起こしやすいので早期から予防的に治療をすることもあります。

外科的治療(手術)では水晶体を除去し、可能であれば眼内レンズを挿入します。

なお、白内障は手術をしてもケアや通院は必要になります。

また、白内障のどの犬でも手術が行えるわけではありません。

乾性角結膜炎(KCS)、ブドウ膜炎、緑内障、網膜剥離など他の眼疾患がある場合は、手術の適応外となります。

網膜に異常があり視覚を失った犬では白内障の手術を行い、視野が確保されても当然ながら目は見えるようにはなりません。

白内障で眼底が見えなくなる前に眼科専門医に紹介することが推奨されています。

手術を行う場合は、

- 性格的に動物病院のスタッフや飼い主様に術前・術後の治療やケアをさせてくれる犬であること(入院中、術後の家での治療やケアが容易に行えること)

- エリザベスカラーの装着が可能なこと

- こまめな点眼や通院を飼い主様が行えること

- 生涯定期検査が必要になること

- 生涯点眼が必要になる場合もあること

- 費用面(手術費用のみで片目だけでも数十万かかる)

などのさまざまな条件に対する準備や心構えが必要になります。

しっかりと獣医師と話し合い、治療方針を決定していきましょう。

また、術後に合併症を引き起こす場合もあります。

視覚を失いやすいものとして、重度のブドウ膜炎、緑内障、網膜剥離が挙げられます。

白内障では早期発見が重要となり、そのためには日頃から目や犬の様子を観察したり、おかしなところがあれば動物病院に連れて行ったりすることが大切になります。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問