犬の水晶体脱臼とは

水晶体は、目の中に光を取り入れる際に、水晶体の厚さを調整して遠近のピント調節をする、カメラのレンズのような働きをします。

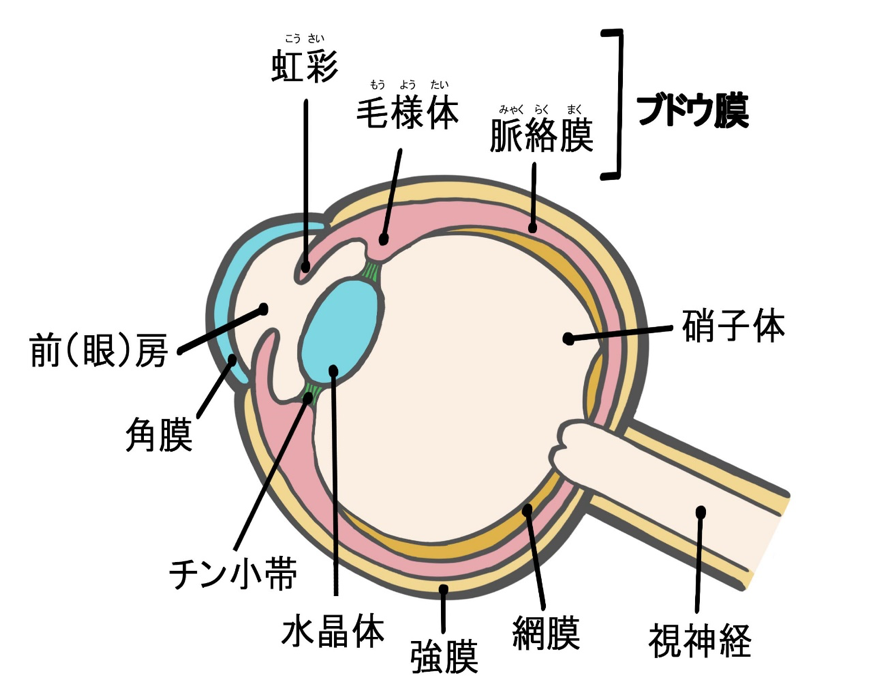

水晶体は、チン小帯(毛様小帯ともいう)で眼球内に支えられています。

<眼球の模式図>

チン小帯(毛様小帯)が生まれつき、あるいは他の眼疾患によりゆるくなって、水晶体を支えられなくなり、水晶体脱臼が起こります。

水晶体が完全に脱臼している場合を水晶体脱臼といい、チン小帯の一部が切れてずれが少ないときは水晶体亜脱臼(あだっきゅう)といいます。

また、水晶体脱臼には、前方脱臼(ぜんぽうだっきゅう)と後方脱臼(こうほうだっきゅう)があります。

前方脱臼では、本来の位置から前側に水晶体が移動しており、後方脱臼とは、後ろ側に水晶体がずれている状態のことです。

犬の水晶体脱臼の症状

水晶体脱臼では、一般的に、前方脱臼と後方脱臼で重症度が異なります。

水晶体の本来の位置から前側にずれる前方脱臼では、激しい痛みを伴い、緑内障を発症する可能性が高いです。

後ろ側に水晶体がずれる後方脱臼では、それよりも症状が軽いことが多いですが、水晶体が移動し、前方脱臼になることもあります。

水晶体脱臼の症状

- 痛みで目を細める

- 瞳孔内に水晶体の縁が見える

- 眼内出血

- 角膜が白く腫れる(角膜浮腫)

など

水晶体脱臼が起こったことにより、

などの合併症の危険性があります。

犬の水晶体脱臼の原因

特別な目の疾患など他の原因がなく、自然に水晶体脱臼が起こることがあります。

それを原発性(げんぱつせい)と呼び、加齢によるチン小帯の変化や、チン小帯の発育障害などがあります。

以下のように、原発性の水晶体脱臼を発症しやすい犬種が挙げられます。

原発性水晶体脱臼がよくみられる犬種

-

テリア種

- ジャック・ラッセル・テリア

- ミニチュア・ブル・テリア

- ワイヤー・フォックス・テリア

- ミニチュア・シュナウザー

- プードル

など

など

原発性の他には、何らかの疾患により、水晶体脱臼が起こることがあり、それを続発性(ぞくはつせい)といいます。

続発性水晶体脱臼を引き起こしうる疾患は、以下のようなものが挙げられます。

緑内障や白内障、ブドウ膜炎に関しては、それぞれの症状がかなり進行して重度の状態で水晶体脱臼が発症します。

水晶体脱臼の検査は、以下のようなものがあります。

水晶体脱臼の検査

- 細隙灯検査(スリットランプ検査)※

- 眼圧検査

- 眼球の超音波検査

など

※細隙灯検査(スリットランプ検査)とは、目に光を当て、角膜や眼球の中を観察する検査

合併している疾患や疑われる疾患などにより、必要であれば、血液検査など他の検査も行われます。

犬の水晶体脱臼の予防方法

水晶体脱臼の予防方法は、特にありません。

目や犬の様子におかしいところがあれば、早めに動物病院に連れて行きましょう。

犬が水晶体脱臼になってしまったら

水晶体脱臼の治療は、そのままの状態で内科的治療を行う場合と、外科的治療(手術)で水晶体を摘出する方法が挙げられます。

前方脱臼は激しい痛みを伴い、緑内障など合併症を引き起こしやすいので、緊急的な手術を行うことも多いです。

ただ、水晶体摘出ができる動物病院は限られており、必要であれば眼科専門医や二次診療施設に紹介されます。

後方脱臼では、硝子体の深くに水晶体が位置している場合などは経過観察することもありますし、亜脱臼などでは、前方脱臼にならないように、縮瞳作用※のある点眼を使用します。

※縮瞳とは、瞳孔が小さくなっている状態。前方へと続く穴(瞳孔)を狭めることで、前方脱臼を防ぐ。

他にも眼疾患があれば、並行して治療していきます。

目に異常がみられたら、早めに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問