犬の骨肉腫とは

骨肉腫(こつにくしゅ)とは、骨のがん(悪性腫瘍)のひとつです。

骨のがんは、他の場所でできたがんから骨に転移したものと、骨自体から発生するがんに分けられます。

骨自体から発生するがんのほとんどを骨肉腫が占め、その他には軟骨肉腫、血管肉腫、線維肉腫があります。

犬の骨肉腫の症状

骨肉腫の症状は発生する部位によっても異なります。

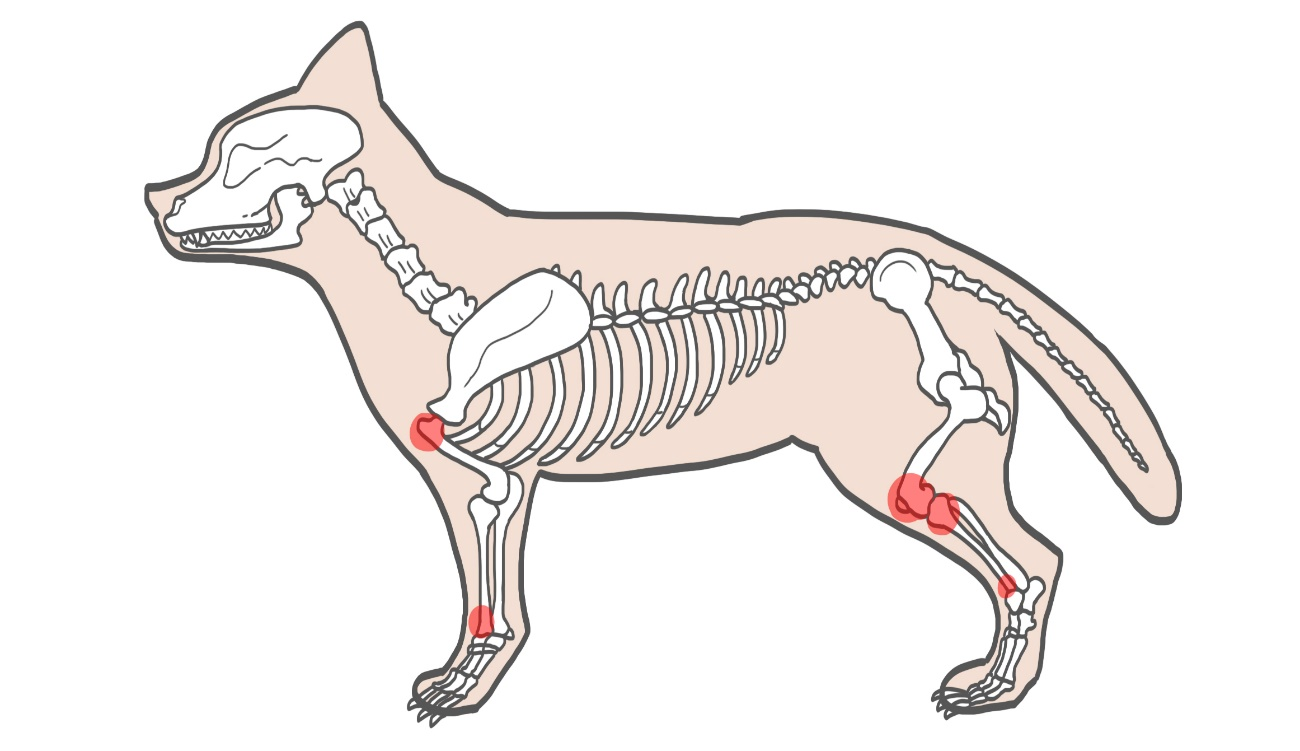

●骨肉腫がよく発生する部位

骨肉腫の多くは四肢に発生します。

四肢の中でも長く比較的大きな骨(上腕骨や大腿骨など)の端によくみられ、後肢よりも前肢に多いです。

そして、前肢の太く長い骨の中でも、肩近くの骨の端(上腕骨)と手首近くの骨の端(橈骨:とうこつ)が骨肉腫の最もよく発生する部位です。

後肢では、膝近くの骨の端(大腿骨、脛骨:けいこつ)と足首近くの骨の端(脛骨)によくみられます。

<骨肉腫が良く発生する部位>

四肢以外では顎、脊椎、頭蓋骨や肋骨などに発生します。

さらに骨肉腫は骨だけでなく乳腺や皮膚の下の組織などさまざまな臓器で発生が報告されています。

しかし、骨以外での発生率は低いです。

●骨肉腫の症状

骨肉腫は主に四肢の骨に発生するので、足(骨)が腫れたり、足に痛みが出たりして症状が出ることが多いです。

骨肉腫に骨が侵され骨がかなりもろくなった状態では、衝撃が加わらなくても骨折が起きます。

四肢以外に骨肉腫ができた場合は部位によって異なる症状が出ることがあります。

骨肉腫での症状は以下のようなものが挙げられます。

骨肉腫の症状

- 歩くとき足を地面に着ける時間が短い

- 足を地面に着けずに挙げている

- 骨の端が腫れる

- 硬いしこりができる

- 足を痛がる

- 歩くのを嫌がる

- 口を開くのを痛そうにする(顎での発生)

- 顔面が変形する(鼻での発生)

- 神経症状(脊椎での発生)

など

犬の骨肉腫の原因

犬の骨肉腫の原因ははっきりとは分かっていません。

骨肉腫が発生しやすい犬種は下のように

- ゴールデン・レトリバー

- ジャーマン・シェパード

- ロットワイラー

- アイリッシュ・セッター

- ドーバルマン・ピンシャー

- グレート・デーン

- セント・バーナード

などが報告されています。

しかし、犬種よりも犬の大きさ(体高)が骨肉腫の危険因子として重要であるといわれています。

骨肉腫になりやすい年齢は2グループあり、7~9歳が最も多く、それより数は少ないですが1~2歳でも発生します。

骨肉腫の検査は以下のようなものがあります。

骨肉腫の検査

- 触診

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- 生検※1

- 病理組織検査※2

- CT検査

など

※1:生検とは、病変部の一部を検査のために採取する検査

※2:病理組織検査とは、組織の塊から標本を作り、顕微鏡下で組織の状態などをみて腫瘍の種類や悪性度を判断する検査

犬の骨肉腫の予防方法

骨肉腫の原因は分かっておらず、骨肉腫を予防する方法も今のところありません。

多くの腫瘍(しゅよう)でもいえることですが、骨肉腫でも早期発見・早期治療が大切です。

骨が通常膨らまない部分で膨らむ、通常以上に腫れている、以前になかった部分に骨のように硬いしこりがあるなど、体を触って異常を感じられることがあります。

また、足を微妙に引きずって歩くなどおかしい様子が見られたら、動物病院を早めに受診しましょう。

犬が骨肉腫になってしまったら

骨肉腫の治療方法は下のように、

-

根本的な治療

- 外科的切除

-

補助的な治療

- 放射線療法

- 化学療法(抗がん剤)

があります。

発生部位や病状によって治療方法が選択または組み合わされます。

外科的切除では四肢では断脚、顎や肋骨ではそれぞれの切除が一般的です。

外科的切除では場合により断脚せずに病変部を切り取り、足を温存する方法をとることもあります。

犬の骨肉腫は転移率が高いので、術後、放射線療法や化学療法を補助的治療として行うことが一般的です。

さらに、放射線療法や化学療法は、外科的手術が困難な場合にも治療の選択肢となります。

また、放射線療法は痛みをやわらげるためにも行われます。

その他、骨肉腫の痛みの緩和のためには鎮痛剤(NSAIDs)なども使用されます。

骨肉腫は転移率が高く、治療後の死因のほとんどは転移によるものといわれています。

骨肉腫は骨の端に発生しやすいですが、関節を通して隣の骨を侵すことはほぼありません。

転移する部位は肺が最も多いです。

骨肉腫は、術後に外科的切除や補助的治療を行っても、最終的に転移などを完全に抑えることは難しいといわれています。

獣医師とよく話し合い、治療方針を決めていきましょう。

そして、不安なことや疑問点などあれば獣医師または病院のスタッフに相談し一緒に治療を進めていきましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問