犬の耳道の腫瘍とは

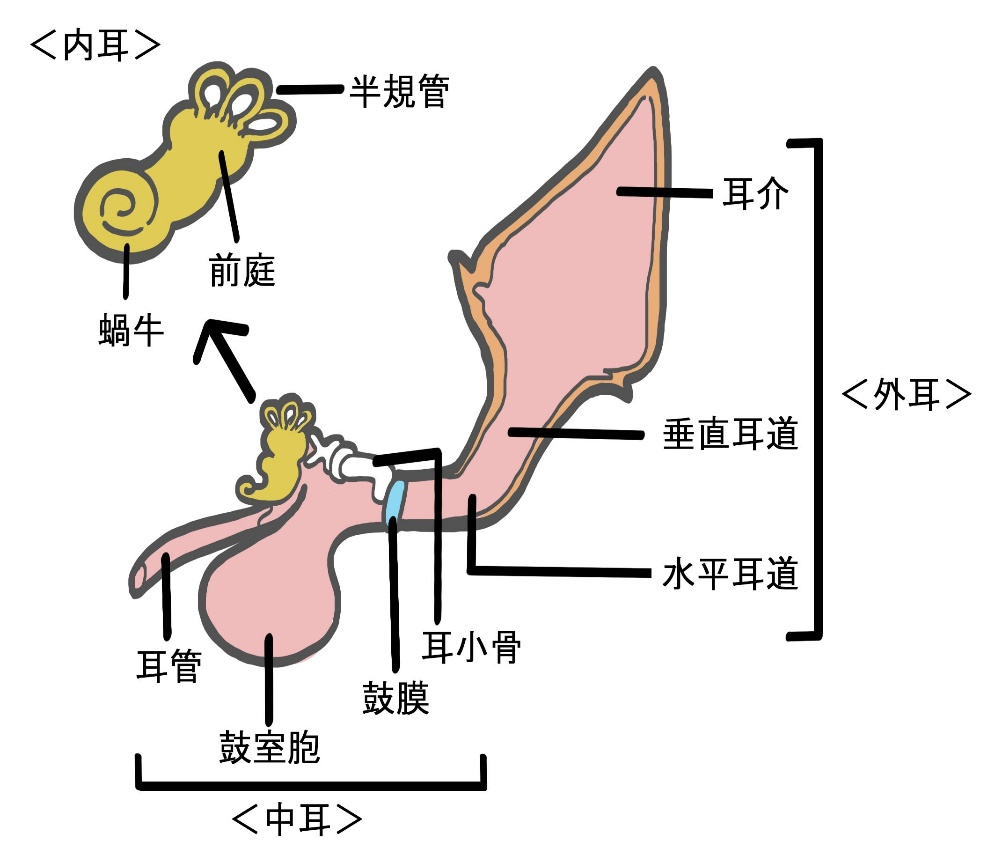

耳道(じどう)とは、耳から内耳までの耳の通り道を指します。

<耳の模式図>

腫瘍は、良性と悪性に分けられ、どちらも耳道に発生する可能性があります。

耳道の良性腫瘍は、

- 乳頭腫(パピローマ)

- 基底細胞腫(きていさいぼうしゅ)

- 耳垢腺腫(じこうせんしゅ)

などの腫瘍が挙げられます。

悪性腫瘍は、

- 耳垢腺癌(じこうせんがん)

- 扁平上皮癌(へんぺいじょうひがん)

などがよくみられます。

犬の耳道の腫瘍の症状

耳道の腫瘍の症状は、以下のようなものがあります。

耳道の腫瘍の症状

- 耳から悪臭がする

- 耳ダレ(膿)

- 頭を振る

- ひっきりなしに耳をかく

- 耳を痛がる

- 耳や頭のあたりを触ろうとすると嫌がる、怒る

- 外耳炎や中耳炎などが治りにくい、繰り返す

など

耳道にできた腫瘍は、耳の穴の近くでないとわかりづらく、治りにくく繰り返す外耳炎や中耳炎のような症状がみられます。

腫瘍自体では、悪性の場合は何もしていないのに腫瘍が自然と崩れて傷になっていたり、出血していたりする傾向が高いですが、良性腫瘍ではそのような様子はまれです。

腫瘍ができた部位や状態によっては、

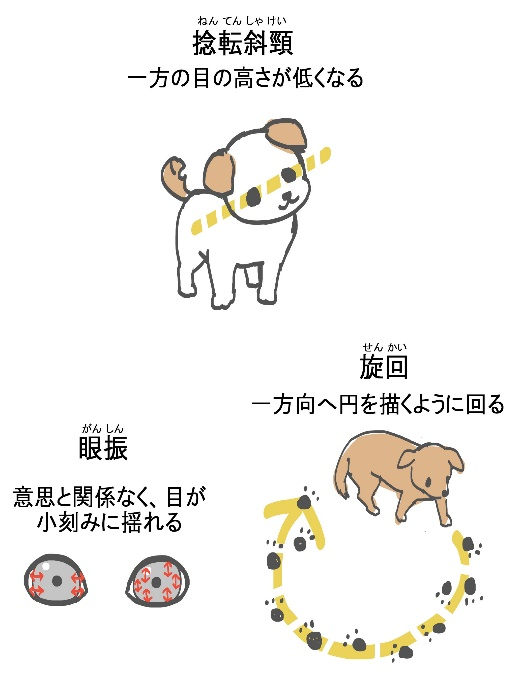

- 斜頚(しゃけい)

- 眼振(がんしん)

- 旋回(せんかい)

- ホルネル症候群※

なども現れます。

※ホルネル症候群とは、交感神経が障害され、特定の複数の症状が現れている状態。

<斜頚・眼振・旋回とは>

犬の耳道の腫瘍の原因

耳道腫瘍の原因は、はっきりとは分かっていません。

腫瘍により、なかなか治らない、あるいは繰り返す外耳炎が引き起こされますが、反対に長く続く外耳炎などの炎症も、腫瘍の発生に影響を与えていると考えられています。

耳道の腫瘍の検査は、以下のようなものがあります。

耳道の腫瘍の検査

- 耳鏡検査

- 耳垢検査

- X線検査

- 細菌培養・感受性検査

- 耳内視鏡(ビデオオトスコープ)※

- CT検査/MRI検査

- 病理組織検査

など

※耳内視鏡(ビデオオトスコープ)は、特殊な設備が必要であり、実施できる施設は限られます。

神経症状などが現れている場合には、神経学的検査や血液検査など、犬の状態に合わせて、他にも必要な検査が行われます。

犬の耳道の腫瘍の予防方法

耳道の腫瘍のはっきりとした予防方法はありません。

ただ、慢性の外耳炎など持続的な炎症は、腫瘍を引き起こす要因のひとつである可能性もあるので、外耳炎の早期発見・早期治療を心がけましょう。

また、繰り返す外耳炎や中耳炎などがある場合も、動物病院を受診し、治療を行いながら、しっかりと検査を進めていくことが大切です。

耳道の腫瘍は早期発見・早期治療により、不快な状態が長引かず、経過もいいことも多くあります。

犬が耳道の腫瘍になってしまったら

耳道に腫瘍がある場合、それがもとになり、長引く外耳炎や中耳炎、内耳炎が起こることが多いです。

基本的に、外科的治療による切除が根本的な治療となります。

手術方法もさまざまあり、切除範囲が異なります。

まず腫瘤や限られた範囲だけ切り取って、腫瘍細胞の広がり具合や腫瘍の種類などから、必要であれば耳道を広範囲に切除する手術を再度行うという段階を踏むこともあります。

腫瘍や耳道の状態、飼い主様の希望など合わせて、治療方針を決定していきます。

腫瘍が転移しておらず、手術で切除しきれると、その後の経過は良好です。

悪性腫瘍の場合、耳道の壁や軟骨にしみこむようにがん細胞が広がっていることも多いです。

その場合は手術しても再発したり、手術でも切除しきれなかったりすることもあります。

腫瘍の範囲などにより、手術が行えない場合は、症状を緩和したり、腫瘍を小さくしたりする目的で、放射線療法も治療の選択肢として挙げられます。

耳道の腫瘍は、なかなかわかりにくいこともありますが、早期発見・早期治療が重要です。

耳や犬の様子に異常があるときは、早めに動物病院を受診しましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問