犬の白血病とは

白血病とは、血液のがんの一種で、他にもリンパ腫や多発性骨髄腫が血液のがんの代表的なものとして挙げられます。

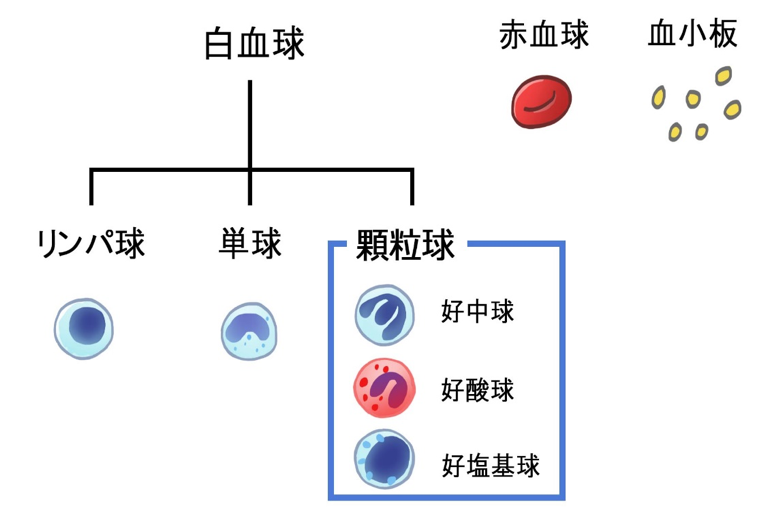

血液中には、赤血球、白血球、血小板が含まれます。

白血病は、骨髄で白血球ががん化し増殖する病気です。

白血球は、リンパ球、単球、顆粒球(かりゅうきゅう)に分けられます。

さらに、顆粒球には、好中球、好酸球、好塩基球があります。

<血液中の各血球、血小板の模式図>

白血病の中には、単球、顆粒球などの白血病もありますが、犬ではリンパ球ががん化するリンパ性白血病が代表的です。

(なお、犬の白血病の発生はがん全体でみると比較的まれ)

ここではリンパ性白血病を説明します。

リンパ性白血病は下のように急性と慢性の2種類に分けられます。

- 急性リンパ芽球性白血病(ALL:Acute Lymphoblastic Leukemia)

- 慢性リンパ性白血病(CLL:Chronic Lymphoid Leukemia)

リンパ芽球とは、未成熟なリンパ球を指します。

急性リンパ芽球性白血病(ALL)は、リンパ芽球ががん化し急速に進行する白血病のことです。

一方、慢性リンパ性白血病(CLL)とは、よく成熟(分化)したリンパ球ががん化したもので、進行もゆるやかな白血病です。

犬の白血病の症状

急性リンパ芽球性白血病(ALL)と慢性リンパ性白血病(CLL)の症状は異なります。

●急性リンパ芽球性白血病(ALL)

がん化し、骨髄内で急速に増殖したリンパ芽球は、循環血中にも入っていきます。

循環血中に入ったリンパ芽球は、脾臓や肝臓、腸などに侵入し、その程度によりさまざまな症状が現れます。

骨髄内では、赤血球、好中球(白血球の一種)、血小板の産生にも影響を及ぼします(減少する)。

主な症状としては、元気消失や食欲不振、体重減少、嘔吐や下痢などが挙げられます。

また、リンパ節(免疫細胞が集まる場所)が正常より大きくなることもよくみられます。

発熱や足を引きずる様子(跛行:はこう)をみせたり、神経症状や多飲多尿が現れたりすることもあります。

急性リンパ芽球性白血病(ALL)における症状は以下の通りです。

急性リンパ芽球性白血病(ALL)の主な症状

- 元気消失

- 食欲不振

- 体重減少

- 嘔吐や下痢

- リンパ節が腫れる

- よく眠る

- 発熱

など

●慢性リンパ性白血病(CLL)

慢性リンパ性白血病(CLL)では、成熟したリンパ球が増殖しますが、その速度は遅いです。

そして、軽度の貧血などはみられますが、目に見えた症状はないことが多いです。

食欲が少なくなった、よく眠るようになったと飼い主様が感じる例もあります。

犬の白血病の原因

白血病のはっきりとした原因は不明です。

白血病の主な検査は以下のようなものがあります。

白血病の主な検査

- 触診※体やリンパ節などを触って異常がないかをみる

- 血液検査

- X線検査

- 超音波検査

- 骨髄吸引または骨髄生検※1

- 免疫染色※2

- フローサイトメトリー※3

- クローナリティー解析※4

- CT検査

など

がん化したリンパ球は最初増殖しますが、腫瘍細胞が骨髄全体に広がると、造血機能が働かなくなることがあります。

そうなると、他の白血球が低下することで白血球の総数が低下する例もみられます。

並行して貧血なども起こります。

以下で白血病の診断で必要になる特殊な検査の説明をします。

白血病での特殊な検査

| 検査名 | 説明 |

|---|---|

| 骨髄吸引または生検(※1) |

麻酔をかけて、骨髄を採取できる検査器具を骨に刺し、骨髄(または骨髄液)を採取します。

その後、採取された細胞の各種類の割合や状態、数などに異常がないかを、顕微鏡で調べます。 |

| 免疫染色(※2) | 骨髄を採取した場合に、通常の染色だけではわからない細胞の種類を分類するために行われます。 |

| フローサイトメトリー(※3) | |

| クローナリティー解析(※4) | 検体を増殖させ、その増殖の仕方をみて、がん化したものかそうでないかを判別する指標とします。 ただし、検体中に腫瘍細胞が少ない場合は、検査結果が陰性と出たり、がん化していなくても、がん化したときのような増殖の仕方を示したりすることがまれにあります。 |

これらは診断や治療の選択、経過の予測などを判断する上で必要になります。

犬の白血病の予防方法

白血病のこれといった予防方法は存在しません。

症状も他の病気でもよく見られるものが多いので、異常があれば早めに病院に連れて行きましょう。

慢性リンパ性白血病(CLL)は無症状のことも多いです。

そのため、健康診断や何らかの機会に血液検査を行い、異常が発見されることもあります。

犬が白血病になってしまったら

治療とその経過も、急性リンパ芽球性白血病(ALL)と慢性リンパ性白血病(CLL)で変わってきます。

以下に急性リンパ芽球性白血病(ALL)と慢性リンパ性白血病(CLL)のそれぞれの治療とその経過について説明します。

●急性リンパ芽球性白血病(ALL)

かなり進行が早く、積極的な化学療法(抗がん剤など)が必要となります。

さらに、がん化したリンパ芽球が骨髄内に増えることにより、他の血球の産生にも異常をきたします。

これにより、好中球※減少症、貧血、血小板減少症が重度になる場合も多いです。

この場合、輸液療法や抗生剤の投与、輸血なども行われます。

※白血球の一種で、著しく減少すると感染などに対して抵抗力がない状態になる

しかし、急性リンパ芽球性白血病(ALL)の経過は非常に悪く、治療をしない場合は数日から2~3週間で死に至ることも多いです。

ただ、積極的な化学療法を行っても治療の反応が薄かったり、最初の数週間で薬剤が効かなくなったりすることもよくあります。

個々によって差はありますが、積極的な治療を行ったときの生存期間は1か月から半年程度が多く、1年近く生存する例はわずかです。

また、積極的な化学療法を行った際に、急激に多くの腫瘍細胞が壊れ細胞からさまざまな物質が血中に漏れ出すことがあります。

体内の血液のバランスなどを著しく乱し、治療開始から数時間後に危険な状態になること(腫瘍溶解症候群)もあるので、注意を要します。

●慢性リンパ性白血病(CLL)

進行が緩やかなので、無治療で経過観察することもありますし、化学療法(抗がん剤など)を行う場合もあります。

化学療法も急性リンパ芽球性白血病(ALL)のように積極的なものではありません。

慢性リンパ性白血病(CLL)では、治療を行わなくても1~2年生存することも多いです。

化学療法を行った場合では1年から、約3割の犬では2年超の生存期間が得られたとの報告もあります。

急性リンパ芽球性白血病(ALL)では急激に症状が進行します。

異常がみられたらすぐに動物病院に連れて行きましょう。

また、慢性リンパ性白血病(CLL)では無症状のことも多いので、血液検査を含めた健康診断を行うことで発見できることがあります。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問