犬のリンパ腫とは

犬のリンパ腫とは、血液のがんのひとつです。

犬の血液のがんは、リンパ腫の他、白血病や多発性骨髄腫が代表的です。

リンパ腫とは、白血球のひとつであるリンパ球ががん化して起こります。

リンパ球は、免疫システムの中で重要な役割を果たす血液成分のひとつです。

リンパ腫はリンパ節や肝臓、脾臓などの臓器に発生するリンパ性の悪性腫瘍です。

骨髄で発生する白血病とは、この部分で異なります。

リンパ腫にはさまざまな分類方法がありますが、発生した臓器により、以下のように、5つの型に分けられます。

解剖学的部位によるリンパ腫の分類

- ①多中心(たちゅうしん)型

- ②縦隔(じゅうかく)型

- ③消化管型

- ④皮膚型

- ⑤節外(せつがい)型

①多中心型リンパ腫

多中心型リンパ腫とは、体表のリンパ節で発生したリンパ腫です。

犬のリンパ腫のほとんどが、多中心型リンパ腫です。

リンパ節とは、リンパ球を中心に、免疫に関連する細胞が集まる場所です。

そして、体表のリンパ節は皮膚の下にあり、腫れたり大きくなったりすると手で触ることができます。

リンパ節は体表だけでなく、体内にも点在しています。

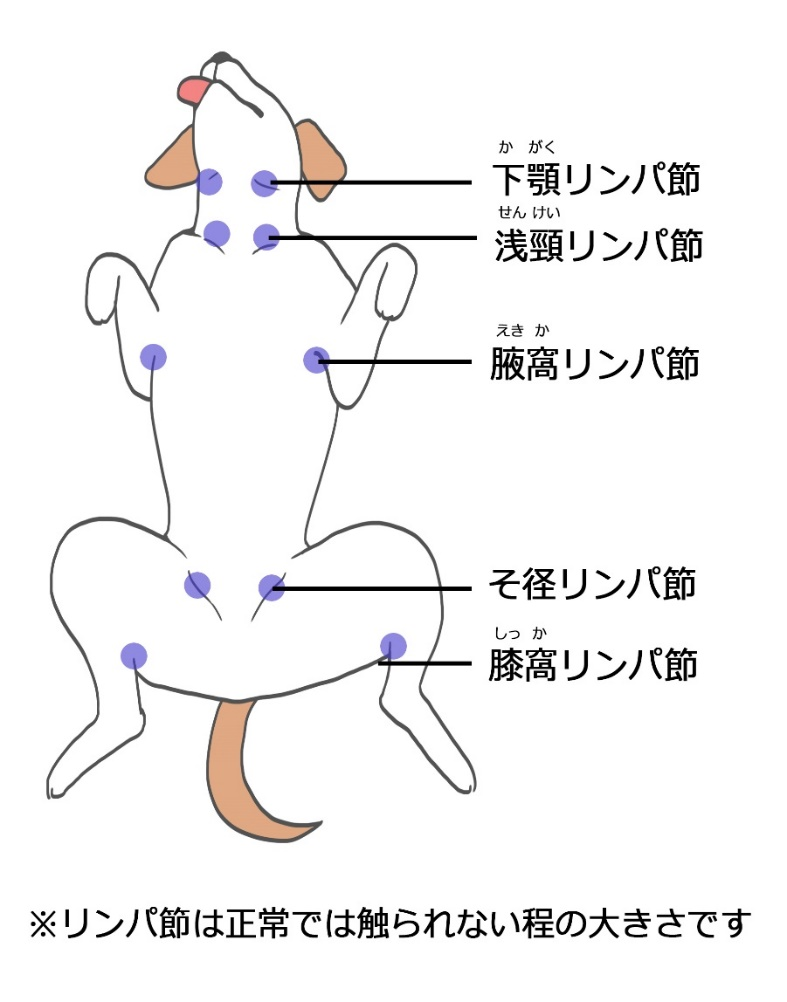

体表リンパ節は以下のようなものがあります。

<犬の体表リンパ節の模式図>

多中心型リンパ腫では、これらのリンパ節のうちいくつか(あるいは全て)が大きく硬くなります。

「顎の下に大きいかたまりができた」と来院される飼い主様も多いです。

② 縦隔(じゅうかく)型リンパ腫

縦隔(じゅうかく)とは、胸部の骨と横隔膜に囲まれ、左右の肺にはさまれた部位を指します。

心臓や大きな血管、リンパ節など重要な臓器を含みます。

縦隔型リンパ腫では、縦隔にあるリンパ節で、リンパ腫の細胞が増殖し、リンパ節が大きくなることが特徴的です。

③ 消化管型リンパ腫

消化管型リンパ腫とは、腸などの消化管に発生しているリンパ腫です。

犬ではあまり多くはみられません。

かたまりのような腫瘤ができることもあれば、かたまりを作らず広く消化管に広がるときもあります。

炎症性腸疾患と判別が難しい例もよくみられます。

④ 皮膚型リンパ腫

皮膚型リンパ腫は、皮膚にできるリンパ腫で、口唇や体幹などの皮膚に発生します。

皮膚型リンパ腫は、皮膚炎と見た目が似ており、区別が難しいとされています。

皮膚型リンパ腫は、節外型リンパ腫に分類されることもあります。⑤ 節外(せつがい)型リンパ腫

節外型リンパ腫とは、上記①~④以外のリンパ腫で、肝臓や脾臓、腎臓、中枢神経系、眼などにできるリンパ腫です。

また、リンパ球には、B細胞とT細胞があります。

どちらの細胞が腫瘍化しているかにより、B細胞性リンパ腫とT細胞性リンパ腫に分けられます。

このリンパ球の種類の違いにより、治療方法や治療への反応、予測される余命が大きく異なります。

犬のリンパ腫の症状

リンパ腫の症状はできる部位によってもさまざまです。

犬で最もよくみられる多中心型リンパ腫の初期では、リンパ節が大きくなること以外には特に症状がみられないことも多いです。

縦隔型リンパ腫では呼吸器症状、消化管型リンパ腫では、下痢や嘔吐などの消化器症状が現れます。

どのリンパ腫も病状が進むと、食欲不振や元気低下、体重減少などがみられます。

リンパ腫の症状

- 食欲不振

- 元気低下

- 体重減少

- 発熱

- 顔面や四肢のむくみ

- 息が荒い

- 呼吸が速い

など

また、リンパ腫では、高カルシウム(Ca)血症になることもあり、その場合は水をよく飲み尿を多量にする(多飲多尿)という症状が出る犬もいます。

リンパ腫の高Ca血症は、腫瘍随伴症候群(しゅようずいはんしょうこうぐん)といわれるもののひとつで、他には免疫介在性血液疾患や低血糖などがみられることがあります。

犬のリンパ腫の原因

猫のリンパ腫では、猫白血病ウイルス(FeLV)感染症が深く関わってくることが知られています。

しかし、犬のリンパ腫ではウイルスなどの単独の原因は見つかっていません。

さまざまな要因が絡み合って発症すると考えられていますが、

- ゴールデン・レトリーバー

- ブルドッグ

- コッカー・スパニエル

- セント・バーナード

などがリンパ腫の発症率が高い特定の品種として挙げられています。

リンパ腫の検査として、以下のようなものが挙げられます。

リンパ腫の検査

- 血液検査

- レントゲン検査

- 超音波検査

- 針穿刺生検(FNB/FNA)

- 免疫染色

- フローサイトメトリー

- クローナリティー解析

- 病理組織検査

- CT検査/MRI検査

- 骨髄吸引(骨髄生検)

など

針穿刺生検(FNB/FNA)は、リンパ節や病変を針で刺し採取した細胞を、顕微鏡で観察します。

他の一般的な検査所見も合わせ、これでほぼ診断がつき、治療を開始することもあります。

骨髄吸引または骨髄生検は、麻酔をかけて骨髄を採取できる検査器具を骨に刺し骨髄(または骨髄液)を採取し、その後採取された細胞の各種類の割合や状態、数などに異常がないかを顕微鏡で調べるために行われます。

免疫染色、フローサイトメトリーという検査は骨髄を採取した場合に、通常の染色だけではわからない細胞の種類を分類するために行われる検査です。

クローナリティー解析とは検体を増殖させ、その増殖の仕方によりがん化したものかそうでないかを判別する指標となる検査ですが、検体中に腫瘍細胞が少ない場合は陰性と出たり、がん化していなくてもがん化したときのような増殖の仕方を示したりすることがまれにあります。

また、発生した部位や検査所見の異常によって、他の必要な検査が行われます。

犬のリンパ腫の予防方法

犬のリンパ腫を予防する方法はありません。

リンパ腫は早期発見・早期治療を行うことが大切です。

リンパ節の中でも、下顎リンパ節(顎と首の付け根にあるリンパ節)と膝窩(しっか)リンパ節は、歯の炎症や皮膚炎、足の傷などでも腫れることがあります。

リンパ腫など治療が必要なものかを判断するには、獣医師も実際にリンパ節を触ったり、検査を行い、リンパ節で増えている細胞を観察したりすることが必要です。

飼い主様で自己判断せずに、リンパ節が大きくなっているときなどは、動物病院で診察を受けましょう。

犬がリンパ腫になってしまったら

リンパ腫の主な治療は、化学療法(抗がん剤)です。

(特定の症例に関しては、外科的治療や放射線療法を行うことがあります)

さまざまな抗がん剤を組み合わせて治療を行うことが多いです。

抗がん剤での治療の目的は、寛解(かんかい)という、がんを抑えられている状態にし、それを少しでも長い期間維持することです。

また、がんが再燃した場合も、同様です。

多様な組み合わせと投与計画がある中で、リンパ腫の種類や犬の状態などさまざまな要素を検討し、飼い主様と相談しながら、治療方針を決めていきます。

化学療法を行う場合は、副作用により、敗血症などの感染が起こりやすくなったり、消化器疾患や血尿などが出たりすることがあります。

白血球が低くなっている場合は、抗がん剤の量の調整や、投与時期の変更が必要か確認しながら治療を行います。

このように、状態に合わせて治療していくので、こまめな通院が必要になります。

どの型のリンパ腫か、B細胞性あるいはT細胞性か、どのステージ(進行の段階)で、症状は出ているのかなどにより、経過は異なります。

抗がん剤を使用しない場合は、プレドニゾロンの投与と出ている症状を緩和する治療が一般的です。

状態やステージ(進行の段階)などによっても異なりますが、リンパ腫は、無治療では一般的に数週間で死に至るといわれています。

化学療法はリンパ腫に有効な治療方法ですが、副作用が現われたり、治療費用が高くなったりする傾向にあります。

獣医師とよく相談して、治療方針を決めていきましょう。

ご契約者様

ご契約者様

ご質問

ご質問